Agronomía Costarricense 49 (2025) 3596

Análisis y comentario

Aproximación epistemológica al pensamiento complejo de la ciencia fitopatológica

James Tirado-Lara1/*

*Autor para correspondencia. Correo electrónico: james_tirado@unj.edu.pe

1Universidad

Nacional de Jaén, Jaén, Perú. ![]() https://orcid.org/0000-0001-6626-957X

https://orcid.org/0000-0001-6626-957X

DOI: https://doi.org/10.15517/epk58q38

Recibido el 19 de junio del 2024; Aceptado el 18 de marzo del 2025

Resumen

Introducción. La importancia del conocimiento científico como una herramienta de reflexión y entendimiento de una evolución filosófica no es comúnmente considerada. Desde la creencia de la aparición espontánea de las fitoenfermedades hasta la identificación de los agentes causales ayudan al investigador a discernir la importancia de la epistemología de la Fitopatología. La perspectiva de la epistemología fitopatológica como elemento principal en la sociedad es poco comprendida, aunque su evolución ha contribuido a la mejora del pensamiento científico. La interacción del sistema planta-patógeno-condiciones ambientales representa un sistema complejo, que involucra a la sociedad y tiene un impacto en la economía y el ambiente. Objetivo. El presente estudio tiene como propósito analizar y evidenciar el carácter inter y multidisciplinario de la investigación científica o epistemología fitopatológica en un contexto global y social. Metodología. Se identificaron fuentes de información, relacionadas con la ciencia fitopatológica y filosófica, mediante buscadores académicos y científicos. Se extrajo dicha información de artículos científicos y otras publicaciones digitales y físicos confiables. Análisis. El hospedante, fitopatógeno y ser humano intercambian materia con el medio circundante (como sistemas abiertos). Los fitopatógenos originan la muerte celular del hospedante y este utiliza mecanismos de defensa. La enfermedad ocasiona daños a la sociedad, lo que conduce a emplear estrategias de manejo, y posteriormente inducen a la innovación, creación y evolución, que son parte de la epistemología de las ciencias fitopatológicas. Conclusión. La epistemología fitopatológica motiva a comprender el complejo sistémico patógeno-planta-ambiente-ser humano en un contexto global que ayuda a reducir riesgos sociales, políticos y económicos.

Palabras clave: constructivismo; epistemología; Fitopatología; pensamiento complejo; reduccionismo.

Analysis and comment

Abstract

Epistemological approach to complex thought of phytopathological sciencie

Introduction. The importance of scientific knowledge as a tool for reflection and for understanding philosophical evolution is not commonly considered. From the early belief in the spontaneous origin of plant diseases to the identification of their causal agents, this progression helps researchers recognize the relevance of epistemology within Plant Pathology. The epistemological perspective of phytopathology as a key element in society remains poorly understood, even though its evolution has contributed significantly to the advancement of scientific thought. The interaction among plants, pathogen, and environmental conditions represents a complex system that also involves society and exerts substantial impacts on both the economy and the environment. Objective. This study aims to analyze and demonstrate the inter and multidisciplinary nature of scientific research or phytopathological epistemology within a global and social context. Methodology. Information sources related to phytopathological and philosophical sciences were identified using academic and scientific search engines. Relevant data were extracted from reliable scientific articles and other printed and digital publications. Analysis. The host, the phytopathogen, and the human being exchange matter with the surrounding environment, behaving as open systems. Phytopathogens cause host cell death, which in turn triggers plant defense mechanisms. Plant disease causes damage that affects society, leading to the implementation of management strategies which, in turn, stimulate innovation, creation, and evolution—processes that are intrinsic to the epistemology of phytopathological sciences. Conclusion. Phytopathological epistemology promotes the understanding of the complex pathogen–plant–environment–human system within a global framework that contributes to reducing social, political, and economic risks.

Keywords: constructivism; epistemology; phytopathology; complex thinking; reductionism.

Introducción

En la actualidad, existen dos grandes teorías que hacen reflexionar sobre el origen de la tierra, cómo aparecieron los macro y microorganismos y el ser humano. Oparin (1923) sostiene que, desde tiempos inmemoriales, el origen de la vida ha preocupado al pensamiento humano, pues, hasta la actualidad, las soluciones para resolver este dilema siguen enfocados en dos campos filosóficos inversos: materialismo e idealismo.

Las divergencias filosóficas del materialismo e idealismo aún continúan y son dos sistemas de continuo análisis e inacabable discusión. Si bien el materialismo enseña a concebir el universo de acuerdo con la realidad científica, en armonía con la verdad biológica, también es cierto que los filósofos idealistas como Platón y Spengier sostienen que el raciocinio de la idea de un algo imaginario, extra-terrestre, divino, incognoscible, o lo que se llama un Dios, también forma parte de este mundo (Buenahora 1935).

Sea cual fuere la filosofía es un hecho que, desde que aparecieron en la tierra el ser humano y las plantas, también aparecieron los patógenos de plantas, los cuales causaron enfermedades. En sus orígenes, estas enfermedades fueron concebidas dentro del sistema filosófico idealista. La aparición de las enfermedades en plantas trajo consigo la problemática de la determinación del origen de la enfermedad. Por un lado, se aducía que la causa de una enfermedad era de origen divino y, por otro lado, con el surgimiento del materialismo, que considera el origen y la causa (Hidalgo 2006), la teoría idealista quedaría postergada. Esto es, en lo que otrora se identificó a un Dios como la causa de una enfermedad en plantas, en la modernidad se percibe como la idea. Sin embargo, para comprenderla, es necesario incluir el conocimiento humano, pues las ideas no conforman la totalidad de la realidad, sino que adquieren un vínculo con el ente causal (Guarneros 2015) de la enfermedad, conduciendo al uso de métodos para identificar el origen y la causa de la enfermedad de las plantas.

La epistemología, también denominada filosofía de la ciencia, constituye una rama de la filosofía dedicada al análisis crítico de los fundamentos, métodos y resultados de la investigación científica, es decir, el conocimiento científico como producto (Bunge 1980). Esta rama de la filosofía permitió conocer los agentes causales de las enfermedades y, gracias al conocimiento epistemológico adquirido, nace la ciencia que se conoce como Fitopatología. La epistemología fitopatológica no solamente se enfoca en el agente causal de la enfermedad, sino que explica que los fitopatógenos son parte del ecosistema y la infección que causan a su hospedante no es un sistema simple porque pueden afectar los aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales.

La filosofía de la Fitopatología

Las primeras enfermedades de plantas se registraron hacia el año 2000 A.C. en los valles de Mesopotamia donde se cultivaban trigo y cebada. Para proteger la cebada de la enfermedad samana (quizá la actual roya de la cebada), los babilonios y sumerios le rendían culto a la diosa Ninkilim; y para ahuyentar la enfermedad fungosa mehru, que producía deformación de los granos de cereales, las prácticas más difundidas eran los ritos mágicos, los encantos y los conjuros (Volcy 2007).

En la antigua Grecia, los griegos asociaban a las royas de los cereales con las fases de la luna y la posición de ciertas estrellas, aunque atribuyeron la destrucción de las cosechas a un origen divino (Mesa 1965). En el período romano, las royas del trigo constituyeron un serio castigo de los dioses. Los romanos celebraban fiestas llamadas Robigalias anualmente con procesiones solemnes y sacrificios en honor a las divinidades Robigans y Robigo, para apartar las royas de los trigales (Agrios 2005), pronunciándose, así, la corriente filosófica del idealismo. Esta defiende la primacía de las ideas como esencia fundamental del ser y del conocimiento (Kasely 2016), aunque las ideas no representan la realidad total, la intuición o percepción llevan a atribuir a Dios, que finalmente prospera el conocimiento del existir de los entes y la coherencia de la ciencia en el conocer (Guarneros 2015).

Conforme evoluciona el pensamiento cognitivo, es decir, la capacidad de construir y relacionar ideas y conceptos (Llanga et al. 2019), el ser humano empieza a descubrir que el origen de las enfermedades de las plantas se debía a otros factores y no, precisamente, debido a los dioses, acentuándose el comienzo del pensamiento del materialismo, pues esta corriente investiga la ocurrencia en el comportamiento de los fenómenos de la naturaleza. Así, se inicia la epistemología fitopatológica, la cual, al generar conocimiento humano, va encontrando métodos empíricos que terminan en el nacimiento de conceptos filosóficos de tipo materialista (Montero y Rodríguez 2022). Aristóteles (384-322 A.C) refiere que los vapores húmedos producían la roya, mientras que Teofrasto (370-386 A.C) hace referencia a que la roya era más grave en los cereales que en las leguminosas (Roelfs et al. 1992). También, Galileo propuso que las quemaduras en las hojas de las plantas se debían a la presencia de la niebla y rocío seguido por la acción de los rayos del sol (Gilles 1995). La demostración, en la antigüedad, de la presencia de patógenos en las plantas en relación con las condiciones ambientales y características del hospedante impulsarían la investigación que fortaleció la construcción de la epistemología de la Fitopatología.

Evolución epistemológica en el contexto de la Fitopatología

El filósofo Hippolyte Taine sostiene que hay que buscar las causas y coincide con Augusto Comte, quien afirma que la historiografía positivista se preocupa por investigar la causa de todo hecho y busca generalizar progresivamente la causa o causas de todo el curso histórico. En este contexto, la enfermedad está dada por un agente causal o patógeno que, para su identificación o estudio, es necesario el uso de herramientas metodológicas del conocimiento o la aplicación de la epistemología de la ciencia fitopatológica, la cual evolucionó al pasar las etapas: 1) el pensamiento teológico, ideológico o ficticio, 2) el estado metafísico o abstracto y 3) el estado científico o positivo (López 1973).

La corriente filosófica del constructivismo sostiene la adquisición de un conocimiento nuevo y este sirve para producir más conocimiento (Camejo 2006) y más posibilidades de considerar al conjunto de elaboraciones teóricas, concepciones, interpretaciones y prácticas (Araya et al. 2007), construidas activamente por la interacción del sujeto con el objeto del conocimiento (Camejo 2006). Entiéndase que el conocimiento humano se relaciona con un sujeto capaz de conocer y un objeto por conocer (Nava 2017). Esta disyuntiva sujeto y objeto, en filosofía, se entiende por: sujeto, un ser dotado de conciencia y de voluntad (ser humano), que conoce y actúa en conformidad con sus propios propósitos; y al objeto (planta y patógeno), como aquello hacia lo que está orientada la actividad por conocer u otra actividad del sujeto (Rosental y Iudin 1946). En la ciencia de la Fitopatología, hay interacción de tres componentes: patógeno, planta y ambiente, que se conoce como el triángulo de la enfermedad (Agrios 2005); sin embargo, la intervención del sujeto da lugar al tetraedro de la enfermedad y sumado a la intervención del tiempo, se forma la pirámide de la enfermedad. Cuando la población de patógenos se establece en una población de hospedantes, sin la intervención de la mano del hombre, da lugar al prisma de la enfermedad, la cual indica el desarrollo de las enfermedades a través del tiempo y podría reflejarse en una epifitia (Del Ponte y Mizubuti; citados por Agrios 2024). Esta evolución que se relaciona con la epistemología permite conocer la relación sujeto-objeto (Rosas y Balmaceda 2008), que da como resultado el conocimiento científico del patosistema.

En la epistemología constructivista el sujeto (investigador) manipula al patógeno y hospedante (objeto), lo cual da lugar al conocimiento de la causa u origen de la enfermedad. Esto facilita el uso de estrategias para reducir las poblaciones de fitopatógenos mediante métodos químicos o agroecológicos.

La generación del conocimiento fitopatológico proviene de la manipulación del objeto, afirmación que se denota en la invención del microscopio por Anton Van Leewenhoeck, a mediados del siglo XVII (Cobos 2012), lo cual dio comienzo al interés del origen de los microorganismos (Tortora et al. 2007). Posteriormente, Micheli, en 1729, manipuló hongos de los géneros Aspergillus, Botrytis y Puccinia (Sanabria 2009) y, en 1755, Tillet estudió el carbón cubierto del trigo manipulando también al hospedante porque descubrió que esta enfermedad se transmitía por la semilla botánica (Agrios 2005). Posteriormente, Prevost en 1807 demostró que el carbón cubierto del trigo lo ocasiona un hongo (Volcy 2004). Entre 1845-1846, en Irlanda, se produjo una epifitia devastadora en el cultivo de la papa causada por el tizón tardío que produjo la muerte de miles de personas y la emigración de más de millón y medio de irlandeses a Estados Unidos. Fue De Bary, en 1861, al manipular experimentalmente al microorganismo y hospedante quien demostró que el patógeno era Phytophthora infestans (Agrios 2005). En 1878, Burril descubrió que el tizón del fuego del peral y manzano era causado por una bacteria (Vidaver y Lambrecht 2004) y, para un eficiente diagnóstico, en 1882, Koch plantea que un hospedante enfermo se asocia con un patógeno que al ser inoculado, previamente aislado y caracterizado a nivel in vitro, desencadena en su hospedante el mismo cuadro patológico inicial (Volcy 2008). En 1886, Mayer comprobó que el mosaico del tabaco era transmisible por el jugo de las plantas enfermas aplicado a plantas sanas, y concluyó que el agente causal era una bacteria (Zaitlin 1998). En 1892, Ivanowsky comprobó que el agente causal del mosaico del tabaco era capaz de atravesar los filtros bacteriológicos, por lo que asumió que las toxinas de las bacterias podían atravesar los filtros y lo denominó fluido infectante, pero en 1898 Beijernick describió que el agente causal del mosaico del tabaco es un virus filtrable que puede contagiar in vivo (Coello 2019). La manipulación del patógeno para detectar el ácido nucleico viral mediante el método de hibridación de ácidos nucleicos o por la reacción en cadena de la polimerasa han revolucionado la detección de virus fitopatógenos (González-Garza 2017), y mediante marcadores de DNA, se han identificado y desarrollado mapas genéticos de genes de avirulencia y patogenicidad, de genes involucrados en la producción de toxinas y en la producción de pigmentos, etc. (Manzo-Sánchez et al. 2007).

En los últimos años, gracias a los avances en la secuenciación genómica, se ha puesto un mayor énfasis en la reducción de enfermedades en los cultivos. Esta tecnología ha permitido identificar genes asociados a especies agrícolas, lo que facilita el reconocimiento de variantes de virus fitopatógenos (Muñoz-Baena et al. 2016), así como la identificación de cepas de microorganismos antagonistas de hongos (Guigón-López et al. 2010), que contribuyen a la protección de las plantas y a la reducción del uso de plaguicidas químicos nocivos.

Todo ello favorece el fomento de una agricultura sostenible (Pino et al. 2024) y permite el monitoreo de variedades con mejor rendimiento, mayor calidad, tolerancia a condiciones ambientales adversas y resistencia a enfermedades (Edwards y Batley 2010; citado por Montoya et al. 2014).

El uso de la amplificación del gen 16S RNAr y 5.8S RNAr para caracterizar las comunidades microbianas del suelo agrícola, facilitando la identificación no solo individuos con potencial metabólico en el biocontrol de fitopatógenos, sino también de aquellos que promueven el crecimiento vegetal como agentes solubilizantes de fósforo, producción de reguladores de crecimientos, producción de enzimas líticas, entre otras (Santos et al. 2018). Por ejemplo, en cafeto (Solís-Pérez et al. 2023) y en cactáceas (Rodríguez-Mendoza et al. 2021) se reportan presencia de organismos endófitos. La investigación molecular de la transcripción de RNA (metranscriptoma) y expresión de proteínas (metaproteoma) de toda la comunidad microbiana en el ambiente y la identificación de nuevos genes funcionales asociados a plantas específicas ayuda a comprender la interacción molecular del sistema patógeno-planta-microorganismos endófito-condiciones ambientales (Pérez et al. 2009).

Si bien la biología molecular se centraba principalmente en el estudio del ADN, en la actualidad, se considera la doctrina de la totalidad, es decir, surge la corriente del holismo que es una doctrina que incluye todo (Gaitán et al. 2019) y que permite entender las múltiples interacciones que se producen en el contexto real (Briceño et al. 2010). Así, la epistemología fitopatológica incluye todo el complejo patógeno-ambiente-hospedante-ser humano. Esta visión holística-sistémica constituye un reto de la fitosanidad en el futuro (Mora-Aguilera et al. 2021); es decir, conforme evoluciona la epistemología fitopatológica, el control de las enfermedades de plantas adopta un enfoque holístico, que incorpora una amplia variedad de métodos alternativos al control químico, los cuales pueden aplicarse de manera individual o combinados (Bautista et al. 2008). De este modo, el ser humano debe convivir con el patógeno para que la enfermedad producida por este no cause pérdidas económicas, con metodologías agroecológicas, biológicas y moleculares, que ayuden a preservar el ecosistema.

Por otro lado, qué relación tiene la ciencia fitopatológica con el pensamiento sistémico Bertalanffy o Teoría General de los Sistemas. En primera instancia, este pensamiento alude a los componentes de retroalimentación, homeostasis, entropía, variables y finalidad. Respecto al tema, se considera a la Teoría General de los Sistemas, definida como la ciencia general de la totalidad o retroalimentación (Bertalanffy 1968) o esqueleto de la ciencia (Boulding; citado por Tamayo 1999). Esta teoría permite comprender la realidad de una manera global o sistémica (Flórez y Thomas 1993) facilitando una aproximación ordenada y científica al entorno en que se vive y con el cual se interactúa constantemente.

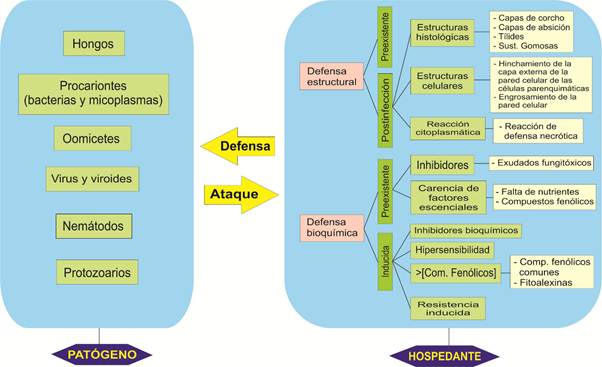

También, orienta el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario para representar el mundo real de manera holística (Gutiérrez 2013) para agrupar conocimientos sobre todos los sistemas vivientes y sistemas no vivientes (Tamayo 1999). En este contexto, el hospedante (planta) y el fitopatógeno no son estáticos, sino que se trata de una interacción continua, en la cual hay un proceso de infección y un proceso de respuesta por parte del hospedante (Madriz 2002, Vivanco et al. 2005). El fitopatógeno (hongo, bacteria, virus, etc.) altera la fisiología del hospedante (Asurmendi 2019) y el hospedante, ante este estímulo, genera resistencia al fitopatógeno, mediante síntesis de metabolitos (Chávez-Díaz y Zavaleta-Mejía 2019), formación de calosa, geles vasculares y tilosas (García-Velasco et al. 2021), o al matar a propósito sus células en el punto de infección, por el fenómeno conocido como la hipersensibilidad (Sanzón y Zavaleta 2011). En este sentido, los patógenos son un sistema abierto donde todas las demás características, como metabolismo, crecimiento, desarrollo, autorregulación, reproducción, estimulo-respuesta, actividad autónoma, etc., son consecuencias de este hecho básico. El hospedante, fitopatógeno y ser humano, como sistemas abiertos, intercambian materia con el medio circundante. En este caso, el modelo de retroalimentación es igualado con la teoría de los sistemas en general (Bertalanffy 1968). El modelo de retroalimentación puede deducirse, en la Fitopatología, como el patógeno que se autoregula (efecto homeostático) ante la presencia de fungicidas, aplicados por el ser humano, mediante estrategias de resistencia adquirida como mutaciones (Vielba-Fernández et al. 2018), mientras que la planta, ante un ataque del patógeno, se autorregula al producir fitoalexinas, células hipersensibles, tilosas, etc. (Agrios 2005) (Figura 1). Este mecanismo de defensa (en la planta) frente a un estímulo (patógeno) podría estar enmarcado en la teoría conocida del gen por gen (Madriz 2002, Vivanco et al. 2005, Villa-Martínez et al. 2015).

La Fitopatología en el pensamiento complejo

El pensamiento complejo o moriniano tiene intención globalizadora y aspira a un conocimiento de tipo multidimensional, que existe relación entre lo racional, lo lógico y lo empírico. Reúne en sí orden, desorden y organización, sin dejar de ser antagonistas las unas de las otras (Uribe 2009). Desde el pensamiento complejo, el ser vivo puede entenderse como un sistema compuesto por órganos, que a su vez son sistemas formados por moléculas, las cuales a su vez están constituidas por átomos, que pueden considerarse un sistema autopoiético, ya que presentan una red de procesos que los definen como tales y los hacen distinguibles de los demás sistemas. Además, tienen la capacidad de crear o destruir elementos del mismo sistema, como respuesta a las perturbaciones del medio (Maturana y Varela 1994).

Figura 1. Sistema abierto, en la interacción patógeno-hospedante (Agrios 2005), en el sistema complejo o moriniano.

Figure 1. Open system, in pathogen-host interaction (Agrios 2005), in the complex or Morinian system.

El ser vivo es un sistema individual autopoiético que participa de un sistema de reproducción en un ecosistema (Peña 2008). Efectivamente, la ciencia fitopatológica se aproxima al pensamiento autopoiético, ya que las enfermedades de plantas interrumpen súbita o secuencial la autopoiesis, porque al presentarse condiciones ambientales favorables el patógeno penetra y se desarrolla y, en caso de plantas cultivadas, bajo condiciones ambientales favorables, estos originan la muerte de las células del hospedante (planta), pero como respuesta al ataque del patógeno, el hospedante sintetiza fitoalexinas que destruyen al invasor, causándoles la muerte. También, el ser humano al aplicar medidas químicas origina la muerte de las células del patógeno y causa la muerte celular de la planta, por efecto de la fitotoxicidad, y contamina el ambiente.

El orden y desorden son dos enemigos, uno suprime al otro, pero, en ciertos casos, colaboran y producen la organización y la complejidad, de tal modo que el principio dialógico permite mantener la dualidad en el seno de la unidad; es decir, asocia dos términos a la vez complementarios y antagonistas (Morin 1990). En el sistema complejo de la interacción planta-patógeno, existe el orden (planta) y el desorden (patógeno).

El patógeno suprime los procesos fisiológicos de su hospedante, pero en algunos casos, por efecto de la susceptibilidad extrema o tolerancia (Sanzón y Zavaleta 2011), el hospedante es atacado considerablemente, pero no se podría afirmar que hay una relación de colaboración a pesar que la cosecha no es afectada.

Cabe preguntarse qué es la epistemología de la Fitopatología. Interpretando lo sostenido por Bunge (1980), la epistemología de la Fitopatología o filosofía de la ciencia fitopatológica conlleva a resolver, a la vez, las interrogantes: quién origina la enfermedad en plantas, si la enfermedad de plantas es producto del ataque de un patógeno compatible, si se puede erradicar los fitopatógenos, si las condiciones del medio favorecen el desarrollo del patógeno, o si el ser humano influye en el desarrollo o mitigación de la enfermedad. Las respuestas a estas interrogantes se resuelven con el ejercicio de la investigación científica fitopatológica que da como producto el conocimiento científico de las enfermedades de las plantas, de los agentes causales, del manejo o control de la enfermedad o de las condiciones ambientales que contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Para determinar el origen de la enfermedad, se usan métodos de diagnóstico de la sintomatología, métodos de aislamiento y purificación del patógeno y observaciones al microscopio o pruebas moleculares, pruebas de patogenicidad, entre otros. La inoculación del patógeno en su hospedante determinará si el patógeno es o no compatible y métodos químicos y biológicos de control in vitro y en campo, ensayos de diversos ingredientes activos y dosis, pruebas de resistencia del patógeno a fungicidas, pruebas de resistencia que ofrece el hospedante al patógeno, sumado al estudio de las condiciones ambientales que favorecen o no al desarrollo del patógeno, generan conocimiento científico que contribuye a tomar medidas de manejo de la enfermedad. La investigación científica en mejoramiento genético, fertilización o abonamiento y otras técnicas de manejo integrado, han logrado que el manejo de enfermedades de plantas esté acorde con la preservación del medio ambiente.

En resumen, el conocimiento científico interdisciplinario y multidisciplinario en Fitopatología conduce a definir que la epistemología de la ciencia de la Fitopatología estudia la investigación científica fitopatológica que genera el conocimiento científico en el objeto de estudio que es el complejo patógeno-hospedante-condiciones ambientales y acción del ser humano. De acuerdo con lo mencionado por Gómez (2023), la epistemología fitopatológica también considera a los factores políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos, que conducen a la reflexión de los investigadores sobre el carácter transdisciplinar de la información moderna del conocimiento científico Fitopatológico, lo cual permite la comprensión de las fitoenfermedades en el mundo.

La Fitopatología evolucionó desde el pensamiento ideológico (Platón), pasó por el pensamiento sistémico (Bertalanffy) y llegó hasta el pensamiento complejo moriniano. En cada una de estas etapas evolutivas, desde lo simple hasta lo más complejo, la investigación científica fitopatológica se profundiza porque una enfermedad es un sistema abierto que se interrelaciona con todos los factores bióticos y abióticos. La epistemología fitopatológica en el pensamiento complejo demuestra que la investigación científica no solo es enfocada en el fitopatógeno o su hospedante, sino su enfoque es en toda la complejidad del proceso de infección, en el diagnóstico de la enfermedad y cómo esta se relaciona con las condiciones ambientales y acción del ser humano y, que, de no tomar las acciones de manejo, causa problemas socioeconómicos a nivel local, regional, nacional o global. Los patógenos utilizan armas estructurales y químicas para su ingreso al hospedante, utilizan vectores o aprovechan heridas, mientras que, el hospedante, utiliza mecanismos de defensa al ataque del patógeno (Figura 1). Asimismo, epistemológicamente, se demuestra que las condiciones ambientales son cruciales para que ocurra una enfermedad y, sobre todo, la responsabilidad del ser humano en el desarrollo de una epifitia o una convivencia con los patógenos de plantas. Respecto a esta aseveración, los patógenos de plantas causan enfermedad en condiciones óptimas para su desarrollo y las plantas pueden escapar a la enfermedad, siempre y cuando se las cultive en condiciones donde el patógeno no desarrolla. Por ejemplo, anteriormente, el control del patógeno era a base de un producto químico, con consecuencias positivas, por causar la muerte del patógeno, y negativas por generar resistencia en el patógeno, contaminar el ambiente y una posible toxicidad aguda o crónica al manipulador (ser humano). Por el contrario, en los últimos años se prioriza el enfoque One Health el cual considera que el sistema complejo ser humano-animales-medio ambiente es interdependiente y promueve la cooperación interdisciplinaria (Ambientech 2025). De tal modo, la epistemología fitopatológica permite incluir la interacción e interdependencia de los factores físicos y socioculturales conducentes a prevenir y mitigar las enfermedades de plantas de manera integral a través de capacitación integrada, colaboración con especialistas multidisciplinarios e implementación de políticas a nivel local, regional, nacional y global para garantizar la seguridad e inocuidad alimentaria, aliviar la pobreza, promover la equidad, enfrentar el impacto del cambio climático, proteger el medio ambiente, impulsar el desarrollo económico y fortalecer alianzas globales, incluyendo una alianza entre los defensores de One Health (Rizzo et al. 2021).

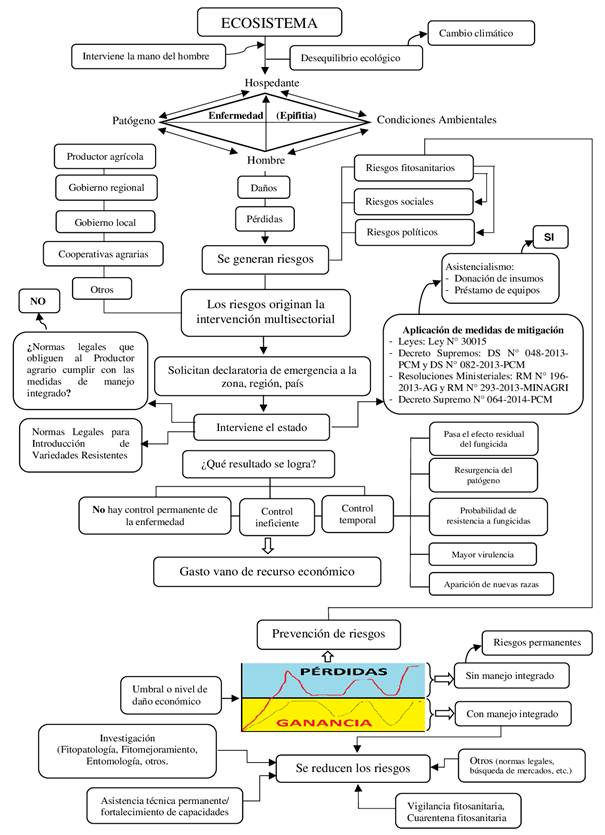

Es importante precisar que el pensamiento complejo no resuelve los problemas por sí mismo, pero constituye una herramienta valiosa para desarrollar estrategias que sí pueden conducir a su resolución. En ese sentido, Morin (1990) establece: «Ayúdate, el pensamiento complejo te ayudará». La relación patógeno-planta-condiciones ambientales-ser humano es compleja y se necesita de estrategias (Figura 2), porque desde que aparece la enfermedad de plantas aparece la innovación, creación y evolución, que son parte de la epistemología de las ciencias fitopatológicas. Además, se implementa la vigilancia fitosanitaria, con asociatividad epistemológica, que impulsa el desarrollo científico-tecnológico (Mora-Aguilera et al. 2021).

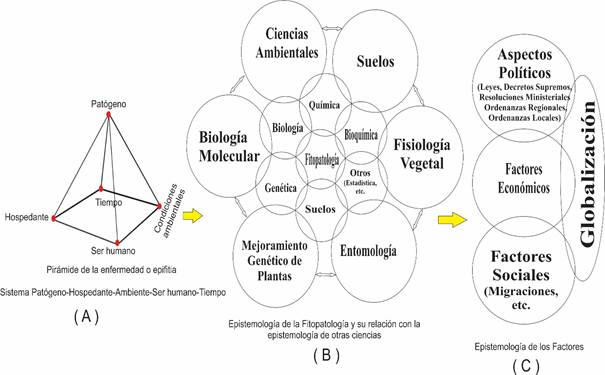

Una filosofía de la ciencia debería acceder al apoyo de la sociedad si no constituye un enriquecimiento de la filosofía ni le es útil a la ciencia. Por su parte, una epistemología es útil si satisface las siguientes condiciones: a) se ocupa de problemas filosóficos que se presentan de hecho en el curso de la investigación científica o en la reflexión acerca de los problemas y b) propone soluciones claras a tales problemas, en particular, soluciones consistentes en teorías rigurosas e inteligibles, así como adecuadas a la realidad de la investigación científica, en lugar de teorías confusas o inadecuadas a la experiencia científica (Bunge 1980). La ciencia fitopatológica ha tenido sus avances en la resolución de los problemas a través de metodologías científicas como la tecnología de análisis y secuenciación del ADN, la secuenciación masiva para analizar los genomas de los fitopatógenos sin acudir a su aislamiento la tecnología ómica para analizar la expresión diferencial de genes (genómica), proteínas (proteómica) y metabolitos (metabolómica). Estos repercuten sobre la taxonomía y relaciones filogenéticas de los fitopatógenos, la comprensión de la regulación genética de la patogenicidad y de los factores (efectores) de virulencia, la resistencia a la infección en la planta (Landa et al. 2023). De este modo, se entiende que esta ciencia es compleja, debido a la interacción de todos los componentes (planta-hospedero-condiciones ambientales-ser humano). La resolución de los problemas fitopatológicos se da por la acción de científicos de las diferentes disciplinas (Biología, Edafología, Genética, Entomología, Bioquímica, Química, Biología Molecular, entre otros); así la ciencia de la Fitopatología tiene relación estrecha con otras ciencias (Figura 3) y las enfermedades de plantas pueden ocasionar alteraciones de los factores económicos, sociales, políticos y ambientales, lo que hace necesario considerar la epistemología de la Fitopatología, pues ningún factor debe excluirse, constituyendo así un sistema complejo, enmarcado en el pensamiento moriniano.

Figura 2. Aproximación al pensamiento complejo de la epistemología fitopatológica.

Figure 2. Approach to the complex thinking of phythopatological epistemology.

Figura 3. Aproximación al pensamiento complejo de la ciencia fitopatológica.

(A) Se produce la enfermedad o epifitia (Agrios 2024); (B) La presencia de las enfermedades de plantas da lugar a la investigación científica no solo en Fitopatología sino en otras ciencias; (C) La enfermedad no solo causa daños a nivel local sino a nivel regional, nacional o global, afectando los factores socio económicos y políticos y promovería la investigación científica en cada uno de los sistemas.

Figure 3. Approach to the complex thinking of plant pathology science.

(A) The disease or epiphytie occurs (Agrios 2024); (B) The presence of plant diseases gives rise to scientific research not only in plant pathology but also in other sciences; (C) The disease causes damage not only at the local level but also at the regional, national, or global level, affecting socioeconomic and political factors and promoting scientific research in each of the systems.

Conclusiones

Existe la problemática del conocimiento de las enfermedades de plantas y de sus patógenos que terminan por confundir su sintomatología por el poco conocimiento del patógeno, causante de la alteración celular y fisiológica de la planta. El enfoque One Health, al promover la cooperación interdisciplinaria, fortalece la investigación científica orientada a entender el significado del complejo sistémico planta-hospedante-ambiente-ser humano, donde todos interactúan sin exclusión.

La Fitopatología desde el pensamiento ideológico ha evolucionado considerablemente, ya que hasta la actualidad la epistemología de las ciencias fitopatológicas se aproxima al pensamiento complejo o pensamiento moriniano, puesto que la presencia de un fitopatógeno genera cambios en el agroecosistema y cambios socio-económicos y políticos.

El sistema planta-patógeno-condiciones ambientales puede alterarse por la acción del ser humano, que al no manejar el cultivo adecuadamente, genera el desorden (entropía) que conduce cada vez más a la complejidad, en la búsqueda de alternativas para la reducción de las enfermedades.

Es necesario debatir y entender, que ante la presencia de una enfermedad, severa o no, puede ocurrir riesgos sociales, políticos y económicos a nivel local, regional o global, en la que los actores desde su espacio actúan para la reducción de la incidencia o severidad y, que no solo basta conocer la enfermedad, sino conocer el origen y la causa, la cual se logra desarrollando el conocimiento científico, aplicando métodos para llegar al conocimiento verdadero o fundamento humano que es el constructo fitopatológico, cuyo producto es el conocimiento de: la identificación del fitopatógeno, la patogenicidad y virulencia, la resistencia del hospedante, condiciones ambientales, los métodos de control o manejo de la enfermedad, la resistencia adquirida del patógeno hacia los plaguicidas, las pérdidas económicas, etc., que son estudiados por la epistemología de la Fitopatología.

Literatura citada

Agrios, GN. 2005. Plant Pathology. 5 ed. Elsevier Academic Press. 922 p.

Agrios, GN. 2024. Agrios´ Plant Pathology. 6 ed. Oliver RP, ed. Elsevier Academic Press. 873 p.

Ambientech. 2025. Definición: qué es One Health (en línea). Consultado 10 feb. 2025. Disponible en https://ambientech.org/one-health-una-sola-saludgad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIp4CF6ay4iwMVzSFECB3g1gM0EAAYASAAEgLD6PD_BwE

Araya, V; Alfaro, M; Andonegui, M. 2007. Constructivismo: orígenes y perspectivas (en línea). Laurus 13(24):76-92. Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/761/76111485004.pdf

Asumendi, S. 2019. Inmunidad vegetal, su impacto en la fisiología de la planta, producción de síntomas en las infecciones virales [conferencia]. IV Simposio en Fitopatología. Control Biológico e Interacción Planta-Patógeno, Quito, Ecuador (en línea). Disponible en https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/archivosacademicos/article/view/1652/1808

Bautista-Calles, J; García-Espinosa, R; Pérez-Moreno, J; Zavaleta-Mejía, E; Montes-Beltmont, R; Ferrera-Cerrato, R. 2008. Inducción de supresividad a fitopatógenos del suelo. un enfoque holístico al control biológico (en línea). Interciencia 33(2):96-102. Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/339/33933203.pdf

Bertalanffy, L. 1968. Teoría General de los Sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones (en línea). 7ma reimpresión. México. 311 p. Consultado 14 ene. 2024. Disponible en https://cienciasyparadigmas.files.wordpress.com/2012/06/teoria-general-de-los-sistemas-_-fundamentos-desarrollo-aplicacionesludwig-von-bertalanffy.pdf

Briceño, J; Cañizales, B; Rivas, Y; Lobo, H; Moreno, E; Velásquez, I; Ruzza, I. 2010. La holística y su articulación con la generación de teorías (en línea). Educere 14(48):73-83. Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/356/35616720008.pdf

Buenahora, G. 1935. Materialismo e idealismo (en línea). Revista de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, IV(4):214-216. Disponible en https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/23376

Bunge, M. 1980. Epistemología. Siglo veintiuno (en línea) editores, s.a. de c.v. Buenas Aires, Argentina. 252 p. Consultado 16 may. 2024. Disponible en https://ciroespinoza.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/01/bunge-epistemologia.pdf

Camejo, AJ. 2006. La epistemología constructivista en el contexto de la post-modernidad. Critical (en línea). Journal of Social and Juridical Sciences 14(2). Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/181/18153297007.pdf

Chávez-Díaz, IF; Zavaleta-Mejía, E. 2019. Comunicación molecular en el patosistema Capsicum spp. – Phytophthora capsici (en línea). Revista Mexicana de Fitopatología 37(2):251-278. Disponible en http://www.scielo.org.mx/pdf/rmfi/v37n2/2007-8080-rmfi-37-02-251.pdf

Cobos, JA. 2012. La historia del microscopio (en línea). Revista La ciencia y el hombre 25(1):1-3. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/259763429_La_historia_del_microscopio_Primera_parte

Coello, R. 2019. La virología y sus grandes acontecimientos (en línea). Espirales revista multidisciplinaria de investigación científica 3(28):201-210. Disponible en https://www.revistaespirales.com/index.php/es/article/view/633/554

Flórez A.; Thomas, J. 1993. La teoría general de sistemas (en línea) . Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 4(1-2):111-137. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6581658

Gaitán, A; Fontana, A; Vicco, M. 2019. El coexistir del mecanicismo reduccionista y el holismo (en línea). Revista Argentina de Medicina 7(4):224-227. Disponible en http://revistasam.com.ar/index.php/RAM/article/view/338/298

García-Velasco, R; Portal-González, N; Santos-Bermúdez, R; Rodríguez-García, A; Companioni-González, B. 2021. Genetic improvement for resistance to Fusarium wilt in banana (en línea). Mexican Journal of Phytopathology 39(1):122-146. Disponible en http://www.scielo.org.mx/pdf/rmfi/v39n1/2007-8080-rmfi-39-01-122.pdf

Gilles, D. 1995. Galileo y las enfermedades de las plantas (en línea). Consultado 18 feb. 2024. Disponible en https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/33283/20239-68196-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

González-Garza, R. 2017. Evolution of diagnostic technics for plant viruses (en línea). Revista Mexicana de Fitopatología 35(3):591-610. Disponible en http://www.scielo.org.mx/pdf/rmfi/v35n3/2007-8080-rmfi-35-03-00591.pdf

Gómez, JR. 2023. Filosofía de la ciencia. Aproximaciones a algunos aspectos teóricos y prácticos (en línea). Revista Científica de la Facultad de Filosofía-UNA 18(2):420-437. Disponible en https://revistascientificas.una.py/index.php/rcff/article/view/3833

Guarneros, A. 2015. Idealismo y fundamentación. Theoría. Revista Del Colegio De Filosofía (29):65-83. DOI: https://doi.org/10.22201/ffyl.16656415p.2015.29.465

Guigón-López, C; Guerrero-Prieto, V; Vargas-Albores, F; Carvajal-Millan, E; Ãvila-Quezada, GD; Bravo-Luna, L; Ruocco, M; Lanzuise, S; Woo, S; Lorito, M. 2010. Identificación Molecular de Cepas Nativas de Trichoderma spp. su Tasa de Crecimiento in vitro y Antagonismo contra hongos fitopatogenos (en línea). Revista Mexicana de Fitopatología 28:87-96. Disponible en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-33092010000200002&script=sci_arttext

Gutiérrez, G. 2013. Teoría general de sistemas (en línea). Universidad Santo Tomás. Bogotá-Colombia, Ediciones USTA. 88 p. Consultado 06 feb. 2025. Disponible en https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25524w/Teoria_general_de_sistemas.pdf

Hidalgo, A. 2006. Materialismo filosófico (en línea). Eikasia Revista de Filosofía 2. Disponible en https://www.revistadefilosofia.org/index.php/ERF/article/view/645/626

Kasely, EH. 2016. Fundamentos filosóficos de la psicología científica (en línea). Horizonte de la Ciencia 6(11):71-84. Disponible en https://www.redalyc.org/journal/5709/570960869006/570960869006.pdf

Landa, BB; Cambra, M; Castillo, P; Escobar, C; García-Arenal, F; Jiménez, RM; López, MM, Montesinos, E; Murillo, J; Pallás, V; Palomares, JE. 2023. La sanidad vegetal a fondo (en línea). Phytoma España (350):34-46. Disponible en https://www.researchgate.net/profile/Rafael-Jimenez-Diaz/publication/372824216_LANDA_ET_AL_2023_AVANCES_EN_CONOCIMIENTO_DE_ORGANISMOS_FITOPATOGENOS_PHYTOMA/links/64c95370862f8d299988f913/LANDA-ET-AL-2023-AVANCES-EN-CONOCIMIENTO-DE-ORGANISMOS-FITOPATOGENOS-PHYTOMA.pdf

Llanga, EF; Vargas, Montesdeoca, DM; León, SF. 2019. El pensamiento y razonamiento como un proceso cognitivo en el desarrollo de las ideas (en línea). Revista Caribeña de Ciencias 6. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9150921

López, N. 1973. Positivismo e historia (en línea). Consultado 18 feb. 2024. Disponible en https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4465/81-cuyo-1973-tomo-09.pdf

Madriz, K. 2002. Mecanismos de defensa en las interacciones planta-patógeno (en línea). Manejo Integrado de Plagas (Costa Rica) 63:22-32. Disponible en http://www.sidalc.net/REPDOC/A2097E/A2097E.PDF

Manzo-Sánchez, G; James-Kay; A; Ortiz-Vásquez, E; Simpson-Williamson, J. 2007. Desarrollo de mapas genéticos y físicos de hongos fitopatógenos: aplicaciones y perspectivas (en línea). Revista Mexicana de Fitopatología 25(1):54-65. http://www.scielo.org.mx/pdf/rmfi/v25n1/v25n1a8.pdf

Maturana, H; Varela, F. 1994. De máquinas y seres vivos: autopoiesis, la organización de lo vivo (en línea). 6 ed. Santiago de Chile, Chile, Editorial Universitaria S.A. 137 p. Consultado 19 feb. 2024. Disponible en https://des-juj.infd.edu.ar/sitio/educacion-emocional-2019/upload/De_maquinas_y_Seres_Vivos_-_Maturana.pdf

Mesa, D. 1965. La historia y las enfermedades de las plantas (en línea). Consultado 6 feb. 2025. Disponible en https://esdegrevistas.edu.co/index.php/refa/article/download/3265/3614/6832

Montero, LA; Rodríguez, ES. 2022. Orbis (en línea) Cognita 6(2):142-148. Disponible en http://portal.amelica.org/ameli/journal/213/2133348009/

Montoya, C; Ãvila, KJ; Reyes, P; Navia, M; Romero, HM. 2014. Secuenciación del genoma de las especies vegetales: implicaciones y perspectivas (en línea). Palmas 35(3):11-22. Disponible en https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/viewFile/10983/10968

Mora-Aguilera, G; Acevedo-Sánchez, G; Guzmán-Hernández, E; Flores-Colorado, OE; Coria-Contreras, JJ; Mendoza-Ramos, C; Martínez-Bustamante, VI; López-Buenfil, A; González-Gómez, R; Javier-López, MA. 2021. Web-based epidemiological surveillance systems and applications to coffee rust disease (en línea). Mexican Journal of Phytopathology 39(3):452-492. Disponible en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-33092021000300452&script=sci_arttext&tlng=en

Morin, E. 1990. Introducción al Pensamiento Complejo (en línea). Barcelona, España, Editorial Gedisa S.A. 167 p. Consultado 14. Disponible en https://norberto2016.files.wordpress.com/2016/10/morinedgar_introduccion-al-pensamiento-complejo_parte1.pdf

Muñoz-Baena, L; Gutiérrez-Sánchez, PA; Marín-Montoya, M. 2016. Detección y secuenciación del genoma del Potato Virus Y (PVY) que infecta plantas de tomate en Antioquia, Colombia (en línea). Bioagro 28(2):69-80. Disponible en https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1316-33612016000200001&script=sci_arttext

Nava, J. 2017. La esencia del conocimiento. El problema de la relación sujeto-objeto y sus implicaciones en la teoría educativa (en línea). Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo 8(15). Disponible en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672017000200025

Oparin, A. 1923. El origen de la vida (en línea). Consultado 08 ene. 2024. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/44368376_El_origen_de_la_vida_A_I_Oparin

Peña, W. 2008. Dinámicas emergentes de la realidad: del pensamiento complejo al pensamiento sistémico autopoiético (en línea). Revista Latinoamericana de Bioética 8(2):72-87. Disponible en https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127012550007

Pérez, CA; Rojas, J; Vale, MH. 2009. Biología y perspectiva de microorganismos endófitos asociados a plantas (en línea). Revista Colombiana de Ciencia Animal – RECIA 1(2):286-301. DOI: https://doi.org/10.24188/recia.v1.n2.2009.372

Pino, VE; Cobos, FJ; Troya, G; reyes, H. 2024. Avances en la evaluación de microorganismos como agentes biocontroladores de patógenos causantes de enfermedades en el cultivo de arroz. Ciencia y Tecnología Agropecuaria 9(1):27-35.

Rizzo, DM; Lichtveld, M; Mazet, JAK; Togami, E; Miller, SA. 2021. Plant health and its effects on food safety and security in a One Health framework: four case studies (en línea). One Health Outlook 3:6. Disponible en https://link.springer.com/article/10.1186/s42522-021-00038-7

Rodríguez-Mendoza, CA; Hernández, LR; Pérez-Armendáriz, B; Juárez, ZN. 2021. Bacterias y hongos endófitos de la familia Cactaceae y sus aplicaciones. TIP Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas 24:1-14. DOI: https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2021.328

Roelfs, AP; Singh, RP; Saari, EE. 1992. Las Royas del Trigo: Conceptos y métodos para el manejo de esas enfermedades (en línea). México. CIMMYT. 81 p. Consultado 12 ene. 2024. Disponible en https://repository.cimmyt.org/server/api/core/bitstreams/e05d0856-e091-4c4d-bb54-0afee69c645a/content

Rosas, R; Balmaceda, RC. 2008. Piaget, Vigotski y Maturana. Constructivismo a tres voces (en línea). Buenos Aires, Argentina, Aique Grupo Editor. 110 p. Consultado 05 ene. 2024. Disponible en https://www.uv.mx/rmipe/files/2016/08/Piaget-Vigotski-y-Maturana-Constructivismo-a-tres-voces.pdf

Rosental, M; Iudin, P. 1946. Diccionario filosófico (en línea). Consultado 14 mar. 2024. Disponible en https://www.marxists.org/espanol/rosental/1946-diccionario-filosofico-marxista.pdf

Sanabria, N. 2009. Principios de fitopatología (en línea) . Universidad Central de Venezuela. Consultado 15 abr. 2024. Disponible en http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_agronomia/Clase_1_PRINCIPIOS_DE_FITOPATOLOG%C3%8DA.pdf

Santos, S; Parra, FI; Herrera, A; Valenzuela, B; Estrada, JC. 2018. Colección de microorganismos edáficos y endófitos nativos para contribuir a la seguridad alimentaria nacional. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 9(1):191-202. DOI: https://doi.org/10.29312/remexca.v9i1.858

Sanzón, D; Zavaleta, E. 2011. Respuesta de hipersensibilidad, una muerte celular programada para defenderse del ataque por fitopatógenos (en línea) . Revista Mexicana de Fitopatología 29(2):154-164. Disponible en http://www.scielo.org.mx/pdf/rmfi/v29n2/v29n2a7.pdf

Solís-Pérez. AL; Mejía-Sánchez, D; Martínez-Bolaños, M; Vargas-hernández, M; Martínez-Bolaños, L. 2023. Hongos endófitos en la agricultura: caso cafeto (en línea) . Acta Agrícola y Pecuaria 9(1). Disponible en https://aap.uaem.mx/index.php/aap/article/view/616/163

Tamayo, A. 1999. Teoría general de los sistemas (en línea) . Manizales, Colombia, Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales. Consultado 06 feb. 2025. Disponible en https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/60006

Tortora, GJ; Funke, BR; Case, CL. 2007. Introducción a la microbiología (en línea) . 9 ed. Buenos Aires, Argentina, Editorial Médica Panamericana. 959 p. Consultado 17 mar. 2024. Disponible en https://www.udocz.com/apuntes/1025497/introduccion-a-la-microbiologia-tortora-9-edicion

Uribe, JLE. 2009. Pensamiento complejo de Edgar Morin, una posible solución a nuestro acontecer político, social y económico (en línea) . Espacios Públicos 12(26):229-242. Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/676/67612145012.pdf

Vidaver, AK; Lambrecht, PA. 2004. Bacteria as plant pathogens (en línea) . The American Phytopathological Society (APS) . Consultado 12 abr. 2024. Disponible en https://www.apsnet.org/edcenter/Pages/Bacteria.aspx

Vielba-Fernández, A; Bellón-Gómez, D; Torés, JA; De Vicente, A; Pérez-García, A; Fernández-Ortuño, D. 2018. La heteroplasmia mitocondrial explica la resistencia a fungicidas QoI en Podosphaera xanthii, agente causal de oídio de cucurbitáceas [conferencia] (en línea) . XIX Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología, Toledo, España. Disponible en https://sef.es/sites/default/files/publications/FITOPATOLOGIA_N2.pdf

Villa-Martínez, A; Pérez-Leal, R; Morales-Morales, HA; Basurto-Sotelo, M; Soto-Parra, JM; Martínez-Escudero, E. 2015. Situación actual en el control de Fusarium spp. y evaluación de la actividad antifúngica de extractos vegetales (en línea). Acta Agronómica 64(2):194-205. Disponible en https://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/view/43358/49856

Vivanco, JM; Cosio, E; Loyola-Vargas, VM; Flores, HE. 2005. Mecanismos químicos de defensa en las plantas: los vegetales poseen mecanismos de defensa que reflejen una gran diversidad bioquímica, resultado de interacciones complejas (en línea). Investigación y Ciencia 68-75. Disponible en https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2010/08/vivanco-et-al-2005.pdf

Volcy, C. 2004. Lo malo y lo feo de los microbios (en línea) . Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos. 345 p. Consultado 12 abr. 2024. Disponible en https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/53418

Volcy, C. 2007. Historia de los conceptos de causa y enfermedad: paralelismo entre Medicina y la Fitopatología (en línea). Latreja 20(4):407-421. Disponible en http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0121-07932007000400007&lng=es&nrm=is

Volcy, Ch. 2008. Génesis y evolución de los postulados de Koch y su relación con la fitopatología (en línea) . Una revisión Agronomía Colombiana 26(1):107-115. Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/agc/v26n1/v26n1a13.pdf

Zaitlin, M. 1998. The Discovery of the Causal Agent of the Tobacco Mosaic Disease. The American Phytopathological Society (APS) (en línea). Consultado 14 abr. 2024. Disponible en https://www.apsnet.org/edcenter/apsnetfeatures/Documents/1998/ZaitlinDiscoveryCausalAgentTobaccoMosaicVirus.pdf

![]()