Agronomía Mesoamericana

Reseña histórica

Volumen 36: Artículo 1pk14285, 2025

e-ISSN 2215-3608, https://doi.org/10.15517/1pk14285

Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM): su evolución en el siglo XX

Fabio Baudrit Moreno Agricultural Experiment Station (EEAFBM): its evolution in the 20th century

Rodolfo Araya Villalobos1

1 Universidad de Costa Rica, Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno. Profesor emérito. Alajuela, Costa Rica. avillalo2005@hotmail.com (https://orcid.org/0000-0001-8284-5856; autor para correspondencia).

Resumen

La Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM) se localiza en el distrito San José de Alajuela, Alajuela, Costa Rica (10°00’26”N, 84°15’57”O, a 840 m s. n. m.). Es una unidad adscrita a la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica (UCR), dedicada a realizar de forma multidisciplinaria labores de investigación, docencia y acción social, que permiten cumplir con los objetivos establecidos en el Estatuto Orgánico de la UCR y contribuir al desarrollo agropecuario del país. En este documento se describen la adquisición de los terrenos de la EEAFBM, los pioneros en su establecimiento y evolución, el inicio de los programas de investigación y extensión, el exitoso trabajo colaborativo con instituciones gubernamentales e internacionales, así como el impulso brindado al sector agropecuario durante el siglo XX, el cual aún se mantiene en el siglo XXI. Además, se incluyen los medios de divulgación científica de la Estación Experimental. Con esta reseña también se brinda homenaje al ingeniero agrónomo Fabio Baudrit Moreno, como el gestor de la adquisición, administración, dirección inicial y puesta en marcha de las primeras actividades de investigación y docencia en la EEAFBM.

Palabras clave: estación agrícola experimental, aportes al agro costarricense, revistas científicas, cultivos, semilla, banco de germoplasma, trabajo colaborativo, aves.

Abstract

The Fabio Baudrit Moreno Agricultural Experiment Station (EEAFBM) is located in the district of San José de Alajuela, Alajuela, Costa Rica (10°00’26”N, 84°15’57”W, at 840 m a.s.l.). It is a unit attached to the Faculty of Agricultural Sciences at the University of Costa Rica (UCR), dedicated to carrying out multidisciplinary work in research, teaching, and social outreach, in line with the objectives established in the UCR Statute, and contributing to the agricultural development of the country. This document describes the acquisition of the EEAFBM lands, the pioneers in its establishment and evolution, the beginning of research and extension programs, the successful collaborative work with governmental and international institutions, as well as the support provided to the agricultural sector during the 20th century, which continues into the 21st century. In addition, it includes the scientific outreach methods of the Experimental Station. This review also pays tribute to agronomist Fabio Baudrit Moreno, as the driving force behind the acquisition, management, initial leadership, and launch of the first research and teaching activities at the EEAFBM.

Keywords: experimental agricultural station, contributions to Costa Rican agriculture, scientific journals, crops, seed, germplasm bank, collaborative work, birds.

La adquisición de la finca experimental

El proceso de compra de la finca donde actualmente se ubica la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM) tuvo lugar durante una etapa de transformaciones en la Universidad de Costa Rica (UCR) en la década de 1950. Según el Ing. Agr. Saénz Maroto:

En buena parte la adquisición de tal finca vino a ser compensación de la que la Facultad de Agronomía había cedido a la Universidad de Costa Rica al acordarse el traslado de las instalaciones de la vieja edificación de San José, e iniciarse el desarrollo de la Ciudad Universitaria en San Pedro de Montes de Oca, y que no era otra más que la finca en que la vieja Escuela Nacional de Agricultura inició sus labores en 1927 (Saénz Maroto, 1960).

El campo experimental de San Pedro de Montes de Oca fue el lugar donde se estableció la Escuela Nacional de Agricultura en 1927. Con la creación de la UCR en 1940, esta escuela pasó a formar parte de la Facultad de Agronomía, y años después, el campo experimental se integró a la Ciudad Universitaria.

El entonces decano de la Facultad de Agronomía, lng. Agr. Fabio Baudrit Moreno, planteó la necesidad de contar con una finca que permitiera a los estudiantes realizar prácticas agrícolas, a la vez que impulsara el mejoramiento de cultivos esenciales como maíz, arroz y frijol, fundamentales en la alimentación del país, y promoviera la mecanización de labores del campo, en consonancia con las transformaciones que vivía la agricultura costarricense a mediados del siglo XX.

Para seleccionar la nueva finca experimental, se evaluaron varias propiedades mediante una comisión integrada por los señores Edwin Navarro, Herbert Nanne y Fabio Baudrit Moreno. Las autoridades universitarias establecieron una serie de requerimientos para adquirir la propiedad: extensión entre 20 y 60 manzanas, ubicación a no más de 60 kilómetros de la Ciudad Universitaria sobre carretera nacional, existencia de pendientes suaves y disponibilidad de agua durante todo el año.

De los terrenos ofertados, se eligió la finca San Fernando, ubicada en San Josecito de Alajuela, a 30 km de San José, con una extensión de 55 manzanas, sembradas con frutales, café, caña, piña y hortalizas. Disponía de tres pajas de agua para riego, agua de cañería, luz eléctrica y varias edificaciones: un galerón, un trapiche, una casa de habitación en buen estado (La Casona), una casa para el mandador, cuatro casas para peones y una bodega. Sus características la hacían apta para la mecanización agrícola.

El 29 de agosto de 1955, en la sesión n.º 767, artículo 38, del Consejo Universitario se adjudicó por licitación pública la finca San Fernando (Saénz Maroto, 1978) a un costo de ¢300 000 (Universidad de Costa Rica, 1955). Así, la propiedad pasó a formar parte del patrimonio universitario. En 1956, cinco trabajadores que laboraban en la finca fueron incorporados a la planilla de la Estación Experimental. Las primeras preparaciones de los terrenos se efectuaron con yunta de bueyes hasta 1960.

Con esta adquisición, se dotó a la Facultad de Agronomía de una granja experimental que permite a los estudiantes obtener conocimientos prácticos mediante investigaciones que, a su vez, ayudan a los agricultores de escasos recursos a elevar su nivel de vida. Fue el Ing. Agr. Baudrit quien propuso el establecimiento de los primeros programas de investigación en la Granja Agrícola Experimental San Fernando, los cuales estuvieron relacionados con los granos: frijol, maíz y sorgo.

Ampliación de la Granja Agrícola Experimental San Fernando

El 30 de julio de 1956, en la sesión ordinaria n.º 832 del Consejo Universitario, artículo 34, el Ing. Agr. Baudrit comunicó verbalmente que el señor Carlos Piedra había ofrecido vender a la Universidad una finca contigua a la Granja Agrícola Experimental San Fernando (Consejo Universitario, 1956). El inmueble medía 25 manzanas y su precio total era de ¢125 000,00. Sin embargo, no fue sino hasta 1966 que se retomó el asunto de ampliar la Estación Experimental.

En la sesión extraordinaria n.º 1474 del Consejo Universitario, del 8 de noviembre de 1965, se indicó lo siguiente:

El establecimiento de Escuelas Prácticas de Agricultura en diferentes regiones del país, con instructores calificados, resultaría altamente oneroso [sic] por lo que sería utópico para nuestro medio. Mejorando las disponibilidades de tierra de instalaciones y aumentando el personal técnico de nuestra única Estación Experimental, tal vez podría la Universidad ofrecer este tipo de enseñanza. Con la ampliación de la Estación Experimental sería posible el establecimiento de un pequeño hato lechero e instalaciones complementarias, así como una pequeña porqueriza. Estas facilidades junto con un centro reproductor avícola, cuyo proyecto ya está listo para ser presentado al Consejo Universitario vendrían a proporcionar los medios necesarios para poder formar en alguna medida el elemento sub-profesional de que tanto necesita el país. (Consejo Universitario, 1965a, p. 9).

Poco después, en la sesión extraordinaria n.º 1476 del Consejo Universitario, celebrada el 22 de noviembre de 1965, se señaló que uno de los principales obstáculos para la investigación era la falta de tierra, pero que gracias a un aporte económico donado por el Gobierno de la República esta situación estaría próxima a solucionarse (Consejo Universitario, 1965b).

Finalmente, en la sesión n.º 1523 del 9 de septiembre de 1966, en el artículo 6, el Consejo Universitario aprobó la compra de 25 manzanas de terreno, lo que incrementó la extensión total de la Estación Experimental a 55,30 ha (Consejo Universitario, 1966).

Importancia de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno en la Universidad de Costa Rica

El Ing. Agr. Alberto Saénz Maroto calificó la compra de terreno para establecer una estación experimental agrícola como uno de los actos más trascendentales en la historia de la UCR, tanto en el ámbito académico y didáctico como en el desarrollo de la investigación experimental agrícola del país.

Los pocos años transcurridos desde la fundación de la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Costa Rica, han sido notables en realizaciones investigativas en cooperación con los laboratorios y demás dependencias técnicas de la Facultad, al punto de que en 1959 se puso la investigación agrícola con proyecciones nacionales y comprendida en la Ley de Fomento Económico de cosecha de subsistencia (frijoles, rabiza y maíz) bajo el control de la Facultad de Agronomía, con un presupuesto de 1 250 000 (un millón doscientos cincuenta mil colones) por cinco años; además de continuar la Estación sus labores normales con los demás cultivos estacionales en que ha venido empeñada tales como café, forrajes y hortícolas; así como en suelos, fertilizantes y enmiendas, entomología, fitopatología y diseño estadístico etc. junto con varios estudios de alto nivel académico, y que sirven a su vez como tesis de grado a los egresados de la Escuela de Agronomía; realizaciones dignas de ser ampliamente divulgadas con varios otros trabajos de igual mérito, y que sólo son conocidos por los que tienen acceso, con lo que se pierden el esfuerzo científico y económico que ya es apreciable en este campo de la actividad agropecuaria nacional, todo por falta de un medio de divulgación propio (Saénz Maroto, 1960)

Para tal fin, la EEAFBM estableció en 1968 el Boletín Técnico Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (Araya Villalobos, 2021), el cual se describirá más adelante.

Finca Experimental Fraijanes

La Finca Experimental Fraijanes (FEF) se adquirió como subestación de la EEAFBM con el objetivo de desarrollar investigaciones en cultivos de clima templado. Los trámites de compra comenzaron en 1978, tras la aprobación de la Asamblea de la Facultad de Agronomía y su posterior presentación ante el Consejo Universitario. La finca, ubicada en Fraijanes de Alajuela, a 1650 m s. n. m., posee una extensión de 18,5 ha y fue adquirida por un monto de ¢1 097 650,40.

Luego de la compra, toda la investigación en aguacate, con una colección de 35 variedades de Persea americana, se trasladó a la FEF. Allí se estableció un banco de yemas destinado a la venta para viveros y agricultores. Además, se iniciaron investigaciones en espárrago (Asparagus officinalis), fresa (Fragaria L.) y melocotón (Prunus persica).

Personal científico pionero en el establecimiento, desarrollo y evolución de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno

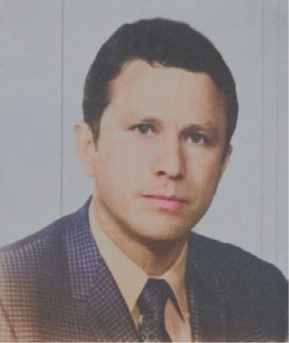

La EEAFBM lleva el nombre del destacado agrónomo costarricense Fabio Baudrit Moreno (Figura 1), pionero en la educación agrícola del país y promotor de la investigación en el campo agronómico. En 1927 inició sus estudios en la Escuela Nacional de Agricultura, fundada en 1926, y se graduó como Bachiller en Ciencias Agrícolas en 1930, en la primera generación de egresados. En 1931 obtuvo el título de ingeniero agrónomo y en 1939 fue nombrado profesor en el área de suelos.

Figura 1. Ing. Agr. Fabio Baudrit Moreno, segundo decano de la Facultad de Agronomía (1942-1960) y exrector de la Universidad de Costa Rica.

Fotografía tomada de Saénz Maroto (1978).

Figure 1. Agr. Eng. Fabio Baudrit Moreno, second dean of the Faculty of Agronomy (1942-1960) and former rector of the University of Costa Rica.

Photograph from Saénz Maroto (1978).

El primer decano de la Facultad de Agronomía fue el Ing. Agr. Alfredo Volio Mata, quien ejerció el cargo hasta 1942, acompañado del Ing. Agr. Fabio Baudrit Moreno como subdirector. Ese mismo año, Baudrit fue designado decano, puesto que ocupó hasta 1960. Gracias a sus gestiones, entre 1948 y 1950 se construyó el edificio de la Facultad de Agronomía en la finca de San Pedro. Esta fue la primera estructura universitaria edificada en ese terreno. En 1952 se empezó a materializar un proyecto planteado desde 1941: la creación de una Ciudad Universitaria en el terreno de San Pedro. Como parte de esta iniciativa, en 1953 se comenzaron a adquirir propiedades contiguas al terreno principal traspasado en 1944. Posteriormente, se erigieron la Facultad de Ingeniería (1954), la sede de la entonces llamada Radio Universitaria (1956) y la Facultad de Ciencias y Letras (1957), entre otras instalaciones. De esta forma, para inicios de la década de 1960, todas las antiguas edificaciones universitarias ubicadas en barrio González Lahmann habían sido desocupadas. Hoy en día, el único vestigio que se conserva de esa infraestructura es un templete ubicado en la esquina noreste de la actual Plaza de la Justicia del Poder Judicial.

El Ing. Agr. Baudrit participó de forma activa en la Reforma Universitaria de 1957. Uno de los logros de esta reforma fue la creación del Departamento de Biología de la UCR, al que se integraron varias cátedras de Ciencias Biológicas que se impartían en la Facultad de Agronomía, tales como Botánica General, Anatomía Vegetal, Fisiología Vegetal, Botánica Sistemática y Genética.

Debido al grado de desarrollo agrotécnico y experimental alcanzado por la Facultad de Agronomía, tanto a nivel nacional como internacional, y a la gran capacidad profesional de sus egresados, el Ing. Agr. Fabio Baudrit propuso la adquisición de una finca destinada a prácticas agrícolas e investigación, con el objetivo de mejorar el sistema de enseñanza para los futuros ingenieros agrónomos y permitir el aprendizaje práctico de los conocimientos adquiridos. Esta propuesta fue presentada al Consejo Universitario, que autorizó la compra de la finca San Fernando el 24 de agosto de 1955, en la cual se estableció la Granja Agrícola Experimental San Fernando (Consejo Universitario, 1955a).

El Ing. Agr. Fabio Baudrit, decano de la Facultad de Agronomía, tuvo a su cargo la planificación y organización de la Estación Experimental. Por esta razón, en 1955 asumió la administración de la granja San Fernando, del 1.º de agosto al 31 de diciembre de 1955 y del 1.º de enero al 26 de marzo de 1956. También ocupó la dirección interina durante la ausencia del Ing. Agr. Guillermo Iglesias, quien se encontraba fuera del país.

En su informe anual correspondiente a 1956 (Universidad de Costa Rica, 1956), el decano manifestó con satisfacción que los estudiantes habían comenzado a asistir de forma sistemática a la Granja Agrícola Experimental, con el fin de abordar aquellas actividades prácticas que hasta ese momento carecían de atención en su formación. Además, comunicó la intención de desarrollar un proyecto, sujeto a disponibilidad de financiamiento, que permitiera a los estudiantes de último año residir en la Estación durante al menos un semestre. Esta experiencia les permitiría vincularse de manera directa con las labores prácticas más relevantes en las áreas agronómica y zootécnica, y contribuiría a alcanzar el objetivo de formarlos adecuadamente en los aspectos aplicados de su profesión.

El Ing. Agr. Fabio Baudrit fue quien inició los programas de investigación en la EEAFBM enfocados en los cultivos de frijol, maíz, sorgo y legumbres. Posteriormente, estos trabajos se orientaron a un esfuerzo colaborativo de alcance nacional, con el apoyo de instituciones costarricenses e internacionales.

El 15 de enero de 1961, el Ing. Agr. Fabio Baudrit fue nombrado rector de la UCR. Falleció en la madrugada del 23 de noviembre de ese mismo año, a los 50 años de edad.

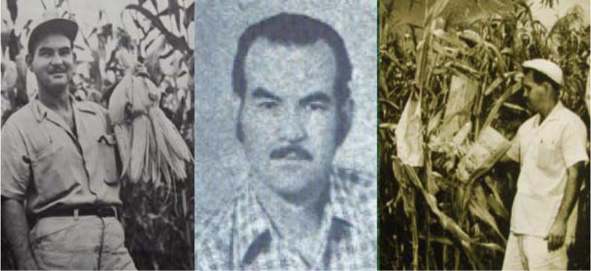

El Ing. Agr. Guillermo Iglesias Pacheco (Figura 2) ingresó a la EEAFBM en el año 1956. Tras la administración del Ing. Agr. Fabio Baudrit, se convirtió en el primer director. Cursó estudios de posgrado en fitotecnia, genética y análisis estadístico en la Universidad de Florida, así como sobre organización de estaciones experimentales en Estados Unidos, entre el 30 de agosto de 1956 y el 30 de agosto de 1957 (Consejo Universitario, 1956).

Figura 2. Ing. Agr. Guillermo Iglesias Pacheco, director de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno en los periodos 1956, 1957-1961, 1961-1963, 1963-1964 y 1965-1966.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (2014).

Figure 2. Agr. Eng. Guillermo Iglesias Pacheco, director of the Fabio Baudrit Moreno Agricultural Experiment Station during the periods 1956, 1957-1961, 1961-1963, 1963-1964, and 1965-1966.

Source: Ministerio de Agricultura y Ganadería (2014).

Como anécdota, el Ing. Agr. Agr. Guillermo Iglesias colaboró en las labores de mantenimiento de la Finca Experimental chapeando los lotes con tractor cuando fue necesario debido a la escasez de personal. También organizó la primera Reunión Centroamericana del Programa Cooperativo de Mejoramiento de Frijol, realizada en 1962 en San José, Costa Rica, y fue presidente ejecutivo del primer Comité Centroamericano de Frijol (Yglesias, 1962).

Durante el Gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, fue nombrado ministro de Agricultura de 1966 a 1970. En ese periodo aumentó la producción agropecuaria, se regionalizaron los servicios, se instaló el Laboratorio de Tecnología de Alimentos en coordinación con la UCR, se promulgó la Ley Forestal y la Ley de Centros Agrícolas Cantonales, y se creó el Consejo Agropecuario Nacional (CAN) como órgano de coordinación y asesoramiento del programa de desarrollo agropecuario.

Posteriormente, el Ing. Agr. Iglesias se incorporó al Programa de Leguminosas de la EEAFBM. Su último año en la Estación fue 1972, cuando trabajó en el mejoramiento del chayote para exportación. En 1973 asumió la dirección del Departamento de Economía Agrícola de la Facultad de Agronomía.

En el periodo 1976-1979 fue decano de la Facultad de Agronomía. Durante su gestión se fundó la revista Agronomía Costarricense y se creó el Área Agroalimentaria, que incorporó representantes al Consejo Universitario y a varias comisiones importantes (Universidad de Costa Rica, 2025). Participó en el curso de Genética General en la UCR y representó al área de Ingenierías en el Consejo Universitario durante el periodo 1978-1981.

Un tractor como símbolo de cambio

En una nota titulada En los jardines de la Fabio, publicada por el Semanario Universidad (Rojas Cabezas, 2017), se relata un hecho histórico ocurrido tras la abolición del ejército de Costa Rica. En 1958, por iniciativa del Ing. Agr. Guillermo Iglesias, el presidente Mario Echandi Jiménez solicitó al presidente Dwight D. Eisenhower de Estados Unidos realizar un intercambio simbólico de un fusil del extinto ejército costarricense por un tractor. La propuesta fue aceptada y el canje se concretó con la entrega de un arma a cambio de un tractor Ford, que en un inicio los beneficiarios no sabían ni cómo encender.

Gracias a la intervención del Ing. Agr. Guillermo Iglesias Pacheco, el tractor fue destinado a la EEAFBM, pese a que esta decisión generó una amonestación por parte del Rector, al no haberse gestionado el permiso correspondiente ante el Consejo Universitario. En aquel tiempo, los agricultores del área solo contaban con bueyes y arados como herramientas de trabajo, por lo que la llegada de un tractor, al que se referían como el “chapulín”, causó gran expectativa en la comunidad (Figura 3).

Figura 3. Primer tractor de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno, donado en 1958 por el presidente Mario Echandi Jiménez como parte de un canje simbólico con el gobierno de Estados Unidos.

Figure 3. First tractor of the Fabio Baudrit Moreno Agricultural Experiment Station, donated in 1958 by president Mario Echandi Jiménez as part of a symbolic exchange with the United States government.

Más de seis décadas después, el tractor permanece en exhibición en los jardines de la Estación Experimental, como símbolo de una etapa en la que la UCR y su personal técnico comenzaron a impulsar la modernización de la agricultura nacional.

El ingeniero agrónomo Alfredo Volio Mata (Figura 4) tuvo una participación destacada en los primeros años de desarrollo de la Granja Agrícola Experimental San Fernando, actual Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno. Ocupó el cargo de administrador entre enero y agosto de 1957 y, en 1960, asumió temporalmente la dirección durante la ausencia del director titular. En ambas funciones demostró compromiso con el fortalecimiento de la EEAFBM, procurando consolidar su relevancia dentro de la Facultad de Agronomía.

Figura 4. Ing. Agr. Alfredo Volio Mata, segundo administrador de la Granja Agrícola Experimental San Fernando de enero a agosto de 1957 y director suplente en 1960.

Fotografía tomada de Saénz Maroto (1978).

Figure 4. Agr. Eng. Alfredo Volio Mata, second administrator of the San Fernando Agricultural Experimental Farm from January to August 1957 and acting director in 1960.

Photograph taken from Saénz Maroto (1978).

Durante su gestión administrativa en 1957, dirigió una comunicación al Ing. Agr. Fabio Baudrit en la que expresó la necesidad de resolver varios aspectos administrativos previos a su nombramiento. De manera formal, solicitó que dichos asuntos se aclararan con el fin de dar continuidad a una administración ordenada (Consejo Universitario, 1957, p. 18).

Ese mismo año, en su informe económico, propuso mejoras estructurales fundamentales para el desarrollo técnico de la finca. Estas incluían la instalación de un transformador de 10 kW, la reconstrucción de presas sobre el río Alajuela y la incorporación de aeromotores para el abastecimiento de agua potable y riego. También planteó la renovación del edificio central para adecuarlo como biblioteca, xiloteca, sala de estudio y sala de exhibición de colecciones de semillas, fungicidas, insecticidas, insectos, entre otros. Señaló, además, la importancia de adquirir maquinaria agrícola como herramienta de ahorro en mano de obra y apoyo a la formación práctica estudiantil (Universidad de Costa Rica, 1957).

Junto con el ingeniero Guillermo Iglesias Pacheco, formuló un plan técnico para establecer de forma permanente las secciones de experimentación y cultivos comerciales, que incluyera prácticas como aparcelamiento, sistemas de riego, rotación de cultivos y manejo eficiente del suelo y el agua (Universidad de Costa Rica, 1957). Durante su interinato en 1960, continuó promoviendo el desarrollo institucional de la Estación Experimental con dedicación y visión técnica (Saénz Maroto, 1978).

El Ing. Agr. Carlos Cordero Rojas (Figura 5) cursó estudios de posgrado en Luisiana, Estados Unidos. Fue profesor investigador del Laboratorio de Entomología de la Facultad de Agronomía y director suplente de la EEAFBM en marzo y octubre de 1960. Colaboró activamente en la especialidad de entomología con las investigaciones desarrolladas en la Estación Experimental durante la década de 1960. Fungió como decano de la Facultad de Agronomía de la UCR en los periodos 1967-1969 y 1969-1972. Durante su gestión, la facultad se dividió en tres Escuelas: Fitotecnia, Zootecnia y Economía Agrícola. También fue nombrado vicedecano.

Figura 5. Ing. Agr. Carlos Cordero Rojas, director suplente de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno en 1961.

Fotografía tomada de Historia de la Facultad de Agronomía (1926-1976) (Saénz Maroto, 1978).

Figure 5. Agr. Eng. Carlos Cordero Rojas, acting director of the Fabio Baudrit Moreno Agricultural Experiment Station in 1961.

Photograph taken from Historia de la Facultad de Agronomía (1926-1976) (Saénz Maroto, 1978).

El Ing. Agr. Carlos Cordero Rojas integró la Comisión Asesora encargada de diseñar la Política Nacional de Investigación Científica y Tecnológica n.º 14695. Fue cofundador del Instituto Agropecuario Costarricense (ETA), creado por la Iglesia católica en 1962. Este instituto, junto con la Escuela Técnica Agrícola e Industrial (ETAI), institución de educación superior parauniversitaria establecida mediante la Ley 7772 n.º del 20 de mayo de 1998, con sede en Santa Clara de San Carlos, brinda un servicio de educación técnica de calidad a toda la zona norte de Costa Rica. La ETAI ofrece a los jóvenes uno de los costos por crédito más bajos del país, ya que, por su orientación social y católica, busca ofrecer una oportunidad educativa técnica de calidad a aquellos con menos recursos, contribuyendo así al desarrollo social y económico.

El Ing. Agr. Willy Loría Martínez (Figura 6) fue el segundo director de la EEAFBM. Su gestión se orientó hacia la mejora de las condiciones de vida de los agricultores del país, mediante el desarrollo de tecnologías productivas y la formación de profesionales en ciencias agronómicas.

Figura 6. Ing. Agr. Willy Loría Martínez, segundo director de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno en los periodos 1966-1978 y 1982-1986.

Figure 6. Agr. Eng. Willy Loría Martínez, second director of the Fabio Baudrit Moreno Agricultural Experiment Station during the periods 1966-1978 and 1982-1986.

Las investigaciones llevadas a cabo durante su administración perseguían múltiples propósitos: mejorar la calidad de los productos agrícolas, brindar precios más bajos a los consumidores, incrementar la rentabilidad del trabajo agrícola y contribuir a la economía nacional por medio de la sustitución de importaciones y el fomento de exportaciones. En sus informes de labores se constata cómo la investigación permitió identificar nuevos cultivos, desarrollar variedades mejoradas y establecer métodos de producción más eficientes.

En el ámbito de la enseñanza, los estudiantes de la Facultad de Agronomía recibieron apoyo en sus tesis y participaron activamente en proyectos de campo en la EEAFBM. También se brindaron cursos de capacitación a profesionales en agronomía, líderes 4-S y voluntarios del programa internacional Cuerpo de Paz.

En el periodo 1970-1971, con el fin de ampliar la difusión de sus resultados, la Estación estableció un programa de trabajo cooperativo con el Servicio de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Como parte de este esfuerzo, se destinó alrededor de un 15 % de la jornada de cada técnico de la EEAFBM.

Para el año 1972, los objetivos de la Estación incluyeron la reducción de los costos de producción por unidad, la generación de productos de alta calidad y la diversificación de cultivos con alto potencial económico. Se trabajó en programas relacionados con hortalizas, frutales para diferentes zonas del país, leguminosas comestibles, maíz, chayote y otros cultivos de importancia. Además, se realizaron investigaciones en áreas como agrometeorología, control químico de hierbas, avicultura y extensión agrícola. Muchas de estas iniciativas se ejecutaron en colaboración con el MAG, incluyendo los clubes 4-S. Otros programas se implementaron con el apoyo de agricultores, empresas del sector agroindustrial, así como el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Sistema Bancario Nacional. Esta red de cooperación evidenció la relevancia de la Estación como eje articulador de esfuerzos públicos y privados en pro del desarrollo agrícola nacional. También se contó con el respaldo de gobiernos locales y centros educativos, que se sumaron a los proyectos mediante la instalación de colecciones de árboles frutales con fines educativos y de proyección comunitaria.

El Ing. Agr. Carlos Salas Fonseca (Figura 7) ingresó a la Escuela de Agronomía de la UCR en 1946 y obtuvo su título de ingeniero agrónomo en 1959. Entre 1950 y 1953 se desempeñó como agente de Extensión Agrícola en las Juntas de Abangares y Puriscal, colaborando con el Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola (STICA).

Figura 7. Ing. Agr. Carlos Salas, subdirector de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno en los períodos 1957-1961, 1970-1986, 1986-1987 y 1987-1989.

Figure 7. Agr. Eng. Carlos Salas, deputy director of the Fabio Baudrit Moreno Agricultural Experiment Station during the periods 1957-1961, 1970-1986, 1986-1987 and 1987-1989.

En 1953, comenzó a trabajar en el Ministerio de Agricultura e Industria (MAI) como investigador en el área de maíz, a petición de los doctores Rudy Venegas y Alfredo Carballo de la Fundación Rockefeller. Durante ese periodo, centró sus esfuerzos en el mejoramiento genético y las prácticas agronómicas de este cultivo, el cual se convertiría en su pasión profesional. Fue becado por la Fundación Rockefeller en tres ocasiones; en una de ellas, en el mismo año en que inició sus labores, asistió a un curso sobre mejoramiento de maíz en Medellín, Colombia.

En 1959, tras su experiencia en la EEAFBM (1956-1959) como funcionario del MAG, fue contratado por la UCR en 1959 como jefe del Programa de Granos Básicos de la Estación. Con el tiempo, dicho programa se especializó en maíz y otros cereales.

Durante su trayectoria profesional, participó en varias actividades de formación en el extranjero. En 1960, completó el curso Genética de Poblaciones en Maíz, en Chapingo, México, y en 1966, un entrenamiento en el cultivo y mejora del maíz, en ese mismo país. Además de sus estudios sobre este cultivo, desarrolló investigaciones sobre sorgo destinado a grano forrajero y ensilaje. En el periodo 1975-1987 incursionó en el mejoramiento genético del trigo, y entre 1974 y 1984 fue becado cuatro veces para recibir entrenamiento en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en México, con énfasis en mejoramiento genético del maíz.

En 1954, formó parte de la primera reunión del Programa Cooperativo Centroamericano Mejoramiento del Maíz (PCCMM) –actualmente denominado Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA)– celebrada en Turrialba, Costa Rica. Por su contribución al desarrollo tecnológico de la producción de alimentos y aporte científico a la región Mesoamericana, el Ing. Agr. Carlos Salas Fonseca recibió reconocimientos en las asambleas de clausura de la XIII Reunión Anual del PCCMCA en 1967 y la XXXVIII en 1992. En el año 2004, fue invitado como miembro honorario a la L Reunión Anual del PCCMCA, en El Salvador, donde expuso la historia del programa.

Investigación, docencia y acción social de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno

La EEAFBM se encarga de realizar de forma multidisciplinaria trabajos en investigación, docencia y acción social, que permiten cumplir los objetivos establecidos en el Estatuto Orgánico de la UCR y contribuir al desarrollo agropecuario del país. A continuación, se describen las estrategias de la Estación Experimental en cada una de estas áreas.

Del año 1956 al año 1961, los informes de la Granja Experimental San Fernando solo se publicaron en los Anales de la Universidad de Costa Rica. La EEAFBM publicó los informes anuales de sus investigaciones y quehacer científico y docente desde 1962 hasta 1996 (Araya, 2022).

Investigación

La investigación se efectúa principalmente a nivel de campo, laboratorio e invernaderos. El planeamiento de cada estrategia de investigación se realiza tomando en cuenta los problemas y necesidades reales que afectan la producción agrícola del país. Se desarrolla una tecnología apropiada para el agricultor que le permita lograr éxito en su empresa. Esta línea de acción procura dar énfasis a los cultivos de mayor importancia actual o potencial en la alimentación de la familia campesina, así como aquellos que le permitan mejorar su nivel de vida.

Docencia

La EEAFBM participa activamente en la docencia universitaria. Todos los profesionales que laboraron en dicha institución impartieron cursos para las escuelas de Agronomía y Economía Agrícola de la Facultad de Agronomía. Algunos de estos cursos constan de teoría y práctica, y se imparten ya sea en la Facultad o en las instalaciones de la Estación.

Acción social

En la acción social, la EEAFBM lleva a cabo numerosas y variadas actividades: cursos cortos para profesionales, técnicos y agricultores; atención de consultas a estudiantes, profesionales y agricultores; realización de días de campo y días de demostración; atención a visitantes nacionales y extranjeros; distribución de semilla y material vegetativo de diferentes cultivos, y divulgación de los resultados de la investigación agrícola a través de artículos, boletines, panfletos, medios de comunicación colectiva y la revista Agronomía Mesoamericana.

La EEAFBM, como lo indica el Ing. Agr. Álvaro Jiménez Castro (Jiménez Castro, 2001), ha dado ayuda especialmente valiosa a la labor de la extensión agrícola de Costa Rica. Desde sus inicios ofreció a los extensionistas la atención de consultas específicas sobre diversos temas agrícolas. También ofreció semillas y material vegetativo de reproducción para que avanzaran las pruebas sobre mejores variedades de cultivos en diversas zonas del país. Además, ha funcionado como un centro de capacitación de extensionistas.

Objetivos generales de la Estación

- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del agricultor costarricense mediante sus programas de investigación, docencia y acción social.

- Participar en las actividades docentes relacionadas con sus fines, así como procurar incorporar a los estudiantes en el proceso de investigación, principalmente a través de trabajos de graduación (tesis, prácticas dirigidas).

- Estimular y coordinar la investigación con otras unidades académicas de la Universidad de Costa Rica, así como con otras instituciones y organismos nacionales y extranjeros que se ocupan del desarrollo de las disciplinas propias del campo de acción de la Estación.

- Transferir, en la forma más eficiente posible, los resultados de la investigación.

- Propiciar la formación y capacitación de científicos y técnicos en disciplinas relacionadas con el agro, proporcionando las facilidades para su adiestramiento.

- Desarrollar programas de acción social en coordinación con otras unidades de la Universidad, instituciones del Estado y organizaciones de agricultores y comunales.

Área de influencia

La EEAFBM ha efectuado, y efectúa actualmente, trabajos de investigación no solo dentro del campo experimental, sino también fuera de este, proyectándose a las distintas localidades dentro del territorio nacional, lo que ha permitido beneficiar a gran cantidad de agricultores en todo el país. Además, participa en actividades de mejoramiento genético y rescate de biodiversidad en Mesoamérica.

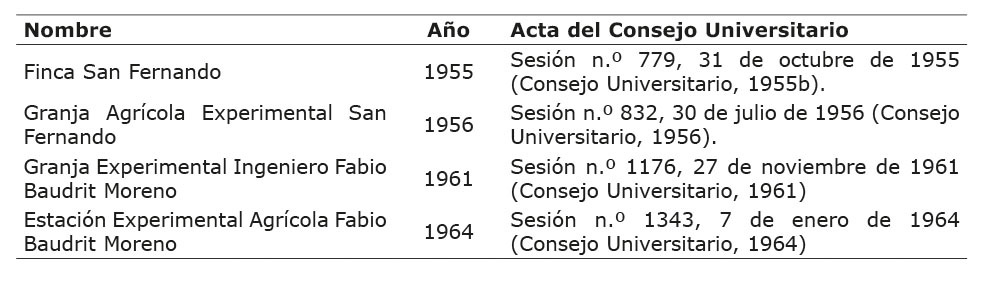

Nombres de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno

El nombre de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno fue variando desde la adquisición de la finca destinada para su establecimiento hasta la adopción de la denominación actual (Cuadro 1).

Cuadro 1. Nombres de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno, de 1955 a 1964.

Table 1. Names of the Fabio Baudrit Moreno Agricultural Experiment Station from 1955 to 1964.

Personal científico y administrativo de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno

La EEAFBM siempre ha destacado la valiosa labor de sus investigadores y administrativos, por lo cual en 1985 se elaboró la primera lista detallada de ambos grupos en el documento Organización y funcionamiento interno de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit (Loría Martínez, 1985), durante la gestión del Ing. Agr. Willy Loría Martínez como director. La segunda publicación sobre personal científico y administrativo de la EEAFBM se efectuó cinco años después en el libro Historia de la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno 1955-1990 (Reyes et al., 1990), durante la celebración del 35 aniversario de la Estación.

En 2023 se publicaron dos nuevos libros que documentan al personal que laboró en la EEAFBM durante el periodo 1955-1999. El primero, titulado Personal científico 1955-1999, Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (Araya Villalobos, 2023a), presenta a quienes se desempeñaron como investigadores. El segundo, Personal administrativo periodo 1955-1999 de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (Araya Villalobos, 2023b), recopila la información del personal administrativo. Ambas publicaciones están disponibles en Kérwá, el Repositorio Institucional de la UCR (https://kerwa.ucr.ac.cr).

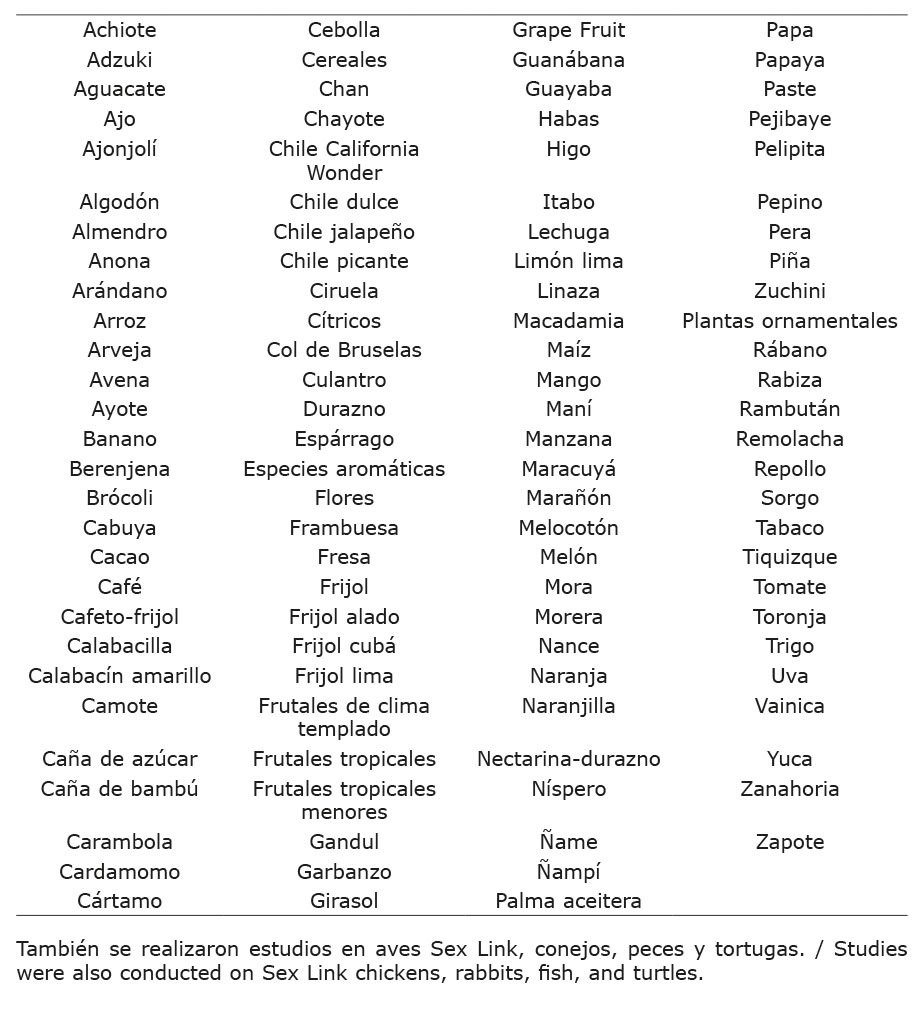

Aportes de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno al agro costarricense

La EEAFBM ha actuado como impulsora del mejoramiento de cultivos de importancia en la dieta de los costarricenses, en la diversificación agrícola y en los cultivos de exportación. Además, ha establecido como prioridades la producción de semilla de calidad, las investigaciones sobre riego y drenaje, el control de arvenses, el análisis de plantas aromáticas, la investigación agroclimática y la extensión agrícola. Todo este impacto en el agro costarricense ha sido posible gracias al trabajo cooperativo con instituciones nacionales e internacionales. Los cultivos investigados en la Estación durante el periodo 1956-1990 se muestran en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Nombre vulgar de los 111 cultivos evaluados en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno entre 1956 y 1990.

Table 2. Common name of the 111 crops evaluated at the Fabio Baudrit Moreno Agricultural Experiment Station between 1956 and 1990.

La primera actividad de la Estación Experimental: semilla de calidad

La primera actividad de la EEAFBM fue la producción de semilla de calidad para el agro costarricense, con base en las principales variedades utilizadas por los agricultores. Esta labor inició en 1957, con el objetivo de mejorar la productividad en frijol, maíz, rabiza y diversas hortalizas. El aporte de la Estación no se limitó a la generación de nuevos materiales para la siembra, sino que también se reprodujo semilla que fue entregada al CNP, el cual la multiplicó y distribuyó entre los agricultores. Posteriormente, se introdujeron segregantes, líneas y variedades promisorias.

El entonces rector Carlos Monge Alfaro, en el informe anual de 1964 (Universidad de Costa Rica, 1965), destacó el gran valor de la Granja Experimental Fabio Baudrit Moreno por su labor en el mejoramiento de frijol y maíz, así como en la producción y distribución de semillas para agricultores e instituciones gubernamentales. En este mismo informe se subrayó la importancia de ampliar el área de la Estación. Además, el Rector en su informe de 1966-1967 (Universidad de Costa Rica, 1967), indicó que la EEAFBM había sido un motor fundamental y un instrumento clave para mejorar la formación de los agrónomos y para el cambio gradual que se había producido en Costa Rica. Señaló que, aunque el avance había sido lento, existía la convicción de que aún quedaba mucho por hacer. También enfatizó que los agricultores todavía necesitaban una orientación más efectiva y constante en la explotación de la tierra. El rector Carlos Monge Alfaro siempre sostuvo la visión de que la UCR debería concentrar gran parte de la investigación agrícola nacional.

Leguminosas, primer programa de investigación en la EEAFBM

El primer programa de investigación de la Estación se desarrolló en leguminosas, con énfasis en el frijol (Phaseolus vulgaris L.), que recibió la mayor inversión. En 1957, el banco de germoplasma de frijol ya contaba con 109 variedades de colectas nativas, así como introducciones de Honduras, México, Estados Unidos y Europa.

A inicios de la década de 1960, el Programa de Leguminosas de la EEAFBM estudió la adaptación de variedades de frijol en las localidades de Orotina, San Isidro del General, Naranjo, Cartago, Atenas, San José, San Ramón, Puriscal, Turrialba, Palmares, Nicoya, Filadelfia, Santa Cruz y Grecia (Universidad de Costa Rica, 1963). Luego, la selección de variedades para zonas bajas se llevó a cabo en Parrita (Hernández, 1969). El mejoramiento genético se orientó mediante el cruzamiento y la introducción de líneas y variedades. Además, se evaluó el impacto de emplear “compuestos” en frijol.

Entre las variedades seleccionadas por la Estación en el periodo 1960-1980, las de mayor demanda fueron la San Fernando (S 182-N), la México 80-R y la México 27 (Hidalgo 72-9C). En 1976, se incluyeron las variedades Porrillo n.º 1 y Porrillo Sintético, para siembras en altitudes inferiores a los 400 m s. n. m. En 1977, se estableció el Programa Nacional de Frijol (Araya Villalobos, 2025).

También se investigaron otras especies como frijol lima (Phaseolus lunatus), frijol cubá (Phaseolus coccineus), frijol alado (Psophocarpus tetragonolobus), frijol rabiza (Vigna unguiculata), maní (Arachis hypogaea) y garbanzo (Cicer arietinum). En 1987 se inició el rescate de frijol silvestre (Phaseolus sp. silvestre).

Cereales, segundo programa de investigación en la EEAFBM

El Programa de Cereales centró su labor en el mejoramiento del maíz (Zea mays) mediante cruzamientos controlados entre líneas. El germoplasma se fortaleció con el ingreso de 1500 maíces procedentes del Programa de Maíz del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), suspendido en esa institución, así como con material intercambiado a través del Programa Cooperativo Centroamericano Mejoramiento del Maíz (PCCMM).

Los mejores materiales fueron maíces amarillos: T-66, Corneli-54 y ETO Amarillo, y maíces blancos: ETO Blanco, Rocamcx V-520-C y (T1 × ET049-I) × (T3 × ETO 42-1). Este último proviene de líneas de H-501 y ETO Blanco.

Por otra parte, el trigo (Triticum aestivum) se investigó en la EEAFBM y en Guanacaste, en aspectos como híbridos, fertilización, distancias y densidades de siembra, y combate de malezas. La mejora del sorgo (Sorghum spp.) se efectuó con base en híbridos y variedades evaluadas en San Carlos, Orotina, Parrita y Cartago.

Horticultura, tercer programa de investigación en la EEAFBM

En el campo de la horticultura, se logró un aporte significativo en el mejoramiento genético de tomate (Solanum lycopersicum) y el chile dulce (Capsicum annuum), orientados tanto al consumo nacional como a la exportación. Además, hubo un gran desarrollo de paquetes tecnológicos para la producción de tubérculos y raíces como yuca (Manihot esculenta), camote (Ipomoea batatas), tiquizque (Xanthosoma sagittifolium) y malanga (Colocasia esculenta).

Frutales, cuarto programa de investigación en la EEAFBM

En Costa Rica, la mayoría del material vegetal de frutales sembrado hasta finales del siglo XX fue introducido y seleccionado en la Estación, donde se introdujeron más de 600 variedades de diferentes especies, que se distribuyeron y evaluaron en zonas altas, medias y bajas del país.

Una de las áreas de trabajo de la EEAFBM es la investigación para la creación de nuevas variedades de frutas que satisfagan las preferencias del mercado, con mayor productividad y larga vida poscosecha. En 1966, se estableció un vivero para injertar diferentes variedades de frutales: cítricos, mango, guayaba, anona y guanábana, así como para propagar otras especies de menor valor comercial. Las yemas utilizadas provenían de colecciones del MAG, el IICA y el CNP, además de material obtenido por el Ing. Agr. Roberto Gurdián en la Estación Experimental de Homestead, en Florida, Estados Unidos. Esta labor fue continuada por el Ing. Agr. Jorge L. Cavallini en 1972 y, posteriormente, por el Ing. Agr. Ramón Luis Hernández en 1974.

Como parte del esfuerzo por fortalecer los sistemas productivos regionales, y con apoyo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), se entregaron a productores del Pacífico más de 18 000 árboles injertados con güízaro y cas, como patrón tolerante, con el fin de mejorar la productividad en cultivos establecidos principalmente en Lepanto, Paquera, Nandayure y Alajuela.

El desarrollo de los cítricos en Costa Rica también estuvo estrechamente vinculado con la EEAFBM, donde se introdujeron nuevas variedades que se reprodujeron para investigación y validación en viveros de la Estación, y luego se evaluaron en diversas localidades del país.

Investigación agroclimática, quinto programa de investigación en la EEAFBM

La Estación Meteorológica se construyó en 1958, a cargo del Ing. Agr. Luis A. Vives (Vives, 1972). Fue de gran utilidad, ya que instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, las Juntas Rurales del Banco Nacional de Costa Rica, la Oficina del Café, la Junta de Protección Agrícola de la Caña, el CNP, el Instituto Nacional de Seguros y otras entidades requerían datos agroclimáticos para sus actividades.

En 1967, se estableció una estación agrometeorológica de observación de primer orden, en La Piñera, en Buenos Aires de Puntarenas, cuya propiedad perteneció al Sr. Rodolfo Roig. Su objetivo fue determinar la influencia del clima sobre el cultivo de piña.

Programa de extensión agrícola, sexto programa de investigación en la EEAFBM

Debido a la valiosa información generada por la Estación, se creó un programa de extensión agrícola, vinculado directamente con los programas de investigación. Este incluyó la planificación de etapas de validación, la realización de días de campo y la impresión de documentos de utilidad para los agentes de extensión agrícola y los agricultores.

Además de las actividades brindadas a grupos (días de campo, cursos cortos y otros), la Estación ha ofrecido asistencia individual, especialmente en el suministro de semillas mejoradas y la atención de consultas por parte del personal técnico. Las agencias que visitaron con mayor frecuencia la EEAFBM provenían de Alajuela, Heredia, Cartago, Puriscal, Turrialba, Santa Ana, Atenas, Acosta, Palmares, San Ramón y Grecia.

Campaña de divulgación de resultados y actividades

Con el propósito de mantener informado al público sobre los resultados obtenidos en las actividades desarrolladas por la Estación, se llevó a cabo una campaña divulgativa a través de los suplementos agrícolas de La Nación, La Prensa Libre y La República. Se publicaron 43 artículos. Además, mientras operó el radio-periódico de Radio Progreso, en Alajuela, se mantuvo el suministro de cuñas informativas dirigidas a los agricultores sorbe la distribución de semilla, datos agrometeorológicos, fechas de días de campo y otros temas de interés.

El cultivo de la piña en Costa Rica

La EEAFBM hizo una relevante contribución al desarrollo del cultivo de la piña (Ananas comosus), particularmente en Buenos Aires de Puntarenas. Las primeras pruebas fueron realizadas por el Ing. Agr. Roberto Guardián, junto con su asistente, el señor Juan Madrigal, en una finca de la empresa TicoFrut. Entre las primeras variedades se encontraba la Champaca, de pulpa blanca. Luego, se descubrió la actual piña dorada; también se trabajó con una variedad llamada “Montelirio”. En esa época, el cultivo de piña estaba destinado solo para el mercado local y se concentraba principalmente en el Cacao de Alajuela, La Garita, Orotina y San Antonio de Belén.

La importancia del desarrollo de la actividad piñera se destacó en el informe del rector del periodo 1969-1970 (Universidad de Costa Rica, 1970), donde se mencionó el apoyo del Banco Central al Proyecto de Fomento de la Actividad Piñera, ejecutado por la EEAFBM.

La investigación en control de las arvenses

Un estudio sobre los costos de producción de los diferentes cultivos evidenció que el control de arvenses representaba el rubro de mayor incidencia. A partir de este hallazgo, el Ing. Agr. Primo Luis Chavarría propuso al entonces director de la Estación, Ing. Agr. Willy Loría, desarrollar una línea de investigación orientada a mejorar las prácticas de manejo de malezas, la cual fue aprobada. Las primeras acciones se enfocaron en el cultivo de cebolla en Santa Ana, donde el control efectivo de arvenses permitió que esta actividad fuera rentable y pudiera competir con la cebolla importada desde Panamá. Este trabajo marcó el inicio del programa de investigación en malezas, que posteriormente se extendió a numerosos cultivos de relevancia comercial.

La investigación en riego y drenaje

El proyecto de riego en la cuenca del río Itiquís surgió de la necesidad de crear un programa nacional de riego y drenaje. Esta iniciativa condujo a la creación de la Dirección de Riego y Drenaje en el MAG por medio de un trabajo colaborativo con la UCR.

Centro de reproducción de aves de doble propósito en zonas rurales, de conejos para clubes 4S y de alevines de tilapia

En 1965, la dieta costarricense incluía una mayor ingesta de proteína y minerales que en la actualidad. En este contexto, la EEAFBM orientó gran parte de su trabajo hacia la investigación y el suministro de materiales que tomaran en cuenta productos de alta calidad nutritiva. Un ejemplo de los aportes de la UCR en este campo es el programa de la Estación en conjunto con el Centro de Reproducción Avícola, en coordinación con el MAG.

A través de este programa se distribuyeron 3240 pollitas que beneficiaron alrededor de 100 familias. En 1966, se entregaron 12 000 aves y se inició la cría de unos 14 000 pollitos de engorde destinados a escuelas seleccionadas por el Comité Nacional de Nutrición y Huertas Escolares. Este programa fue de gran importancia para mejorar la nutrición de las familias de zonas rurales (Universidad de Costa Rica, 1973).

La Estación también desarrolló módulos familiares de producción avícola para el suministro de carne y huevos. Cada uno constaba de 16 gallinas ponedoras de la raza Sex Link, aves grandes y resistentes que se adaptan bien al ambiente de zonas rurales. Estas características permiten criarlas en condiciones no confinadas, (no tienen que estar en jaulas), de tal forma que pueden ser usadas por las familias rurales de bajos recursos para producir huevos y carne para el consumo familiar. Este proyecto se ejecutó en coordinación con el MAG) (Universidad de Costa Rica, 1973).

La diversificación agrícola

La Estación Experimental desarrolló una intensa labor en la diversificación agrícola de Costa Rica, con iniciativas que incluyeron cultivos alternativos al café, como fresa, uva, cardamomo, maní y macadamia. Muchos de estos programas se realizaron en colaboración con el MAG, incluyendo los clubes 4-S y la Oficina del Café. También se llevaron a cabo programas conjuntos con agricultores, asociaciones, empresas industriales dedicadas a vegetales y frutas, así como con el CNP y el Sistema Bancario Nacional. Esta articulación entre instituciones o dependencias del Estado, particulares y la UCR denota la relevancia de la EEAFBM y el reconocimiento colectivo de la necesidad de coordinar esfuerzos en beneficio del país. Muestra de esa conciencia sobre los problemas agrícolas es la participación de varias municipalidades y colegios agropecuarios en la siembra de colecciones de árboles frutales, con el objetivo de proyectar beneficios a las comunidades (Universidad de Costa Rica, 1973).

En 1976, el Programa de Diversificación también abarcó áreas bananeras, donde se introdujeron diversos cultivos como yuca, dioscoreas, xantomonas, maíz, maní y cítricos. El material se distribuyó en fincas, colegios agropecuarios y huertas escolares en coordinación con la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) y el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO).

La investigación en maní

En el cultivo de maní (Arachis hypogaea) se efectuaron evaluaciones de variedades en Orotina, Los Diamantes y Alajuela. En conjunto con el CNP se ejecutaron pruebas de siembra mecanizada.

La conservación de recursos fitogenéticos

La EEAFBM tiene bancos de germoplasma que incluyen material genético nacional, internacional y silvestre. Estos recursos requieren renovación periódica de las semillas para conservar su vigor y capacidad de germinación. Además, se dispone de semillas de variedades nativas y mejoradas para los agricultores.

La investigación en plantas ornamentales

La Estación desarrolló tecnología para producir plantas ornamentales destinadas a la exportación, lo que posicionó a Costa Rica como el principal proveedor para el mercado estadounidense. El programa de investigación en plantas ornamentales para la exportación inició en la década de 1980 y ha contribuido a la evolución de esta área hasta llegar a ocupar el cuarto lugar de exportación nacional. Este sector empleó mayoritariamente a mujeres jefas de hogar en zonas como Guápiles, Siquirres y Cartago.

El proyecto de reproducción y manejo de orquídeas para la exportación se implementó dentro del programa de horticultura ornamental, con la colaboración científica de la Misión Técnica Agrícola de la República de China en Taiwán. Se trabajó en la innovación de tecnología para reproducir orquídeas en laboratorio mediante el cultivo in vitro, para grupos organizados de pequeños productores, logrando plantas con gran efectividad y calidad.

La investigación en estudios económicos en cultivos agrícolas

El Programa de Estudios Económicos en Cultivos Agrícolas laboró con la mayoría de los programas de investigación efectuó los análisis estadísticos de los ensayos experimentales, y además efectuó investigaciones sobre rentabilidad de las nuevas variedades liberadas y diagnósticos agroeconómicos de los cultivos

La investigación en agricultura orgánica

En el programa de investigación en agricultura orgánica participaron docentes de la EEAFBM y del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA), además de Voluntarios Japoneses (JOCV), para impulsar el desarrollo de la agricultura orgánica en Costa Rica mediante actividades de investigación y extensión. Con el apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), se consolidó la Escuela Campesina, lo que permitió aumentar las actividades de transferencia para los agricultores.

La investigación en raíces y tubérculos

Se investigaron clones de camote (Ipomoea batata), ñame (Dioscorea alata), tiquizque (Xanthosoma sagittifolium) y ñampí (Colocasia esculenta). Se trabajó en la conservación de colecciones de yuca (Manihot esculenta), camote y ñame. Se estudiaron la fertilización del ñampí, densidades de siembra en camote e incidencia de plagas y patógenos en yuca.

Programa de Especies Medicinales y Aromáticas

El Programa de Especies Medicinales y Aromáticas promovió la introducción y el estudio de plantas medicinales, aromáticas, especias y colorantes, mediante un trabajo articulado con el Centro de Investigaciones en Productos Naturales (CIPRONA) y el Departamento de Química de la Universidad de Costa Rica. Para estos fines, se establecieron parcelas demostrativas en Guanacaste, Orotina, la Subestación Fraijanes y el asentamiento Neguev, en Pocora. También se incentivó la investigación en plantas medicinales, especias, colorantes y aromáticas.

La investigación en el cultivo de la uva

La investigación en uva (Vitis vinifera) inició en 1968 con el programa de diversificación agrícola OFICAFE-UCR y continuó gracias a la colaboración de la Misión Técnica Agrícola de la República de China en Taiwán.

Organizaciones nacionales, centros y agencias internacionales involucradas en trabajo cooperativo con la EEAFBM

Las organizaciones nacionales, centros y agencias internacionales que han colaborado con la EEAFBM se presentan en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Organizaciones nacionales, centros y agencias internacionales que han trabajado colaborativamente con la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno.

Table 3. National organizations, centers, and international agencies that have collaborated with the Fabio Baudrit Moreno Agricultural Experiment Station.

Divulgación científica de la Estación Experimental

A lo largo de su historia, la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno se ha consolidado como un referente en la divulgación científica en Costa Rica, con publicaciones que fomentan la transferencia de conocimientos hacia productores, técnicos, estudiantes y la sociedad en general. Mediante publicaciones especializadas, días de campo, cursos, talleres, entre otros, la estación ha logrado comunicar de manera clara y accesible los avances científicos y las innovaciones tecnológicas desarrolladas en sus programas de investigación. Esta labor ha permitido no solo fortalecer la producción agrícola nacional con prácticas más eficientes y sostenibles, sino también estrechar el vínculo entre la ciencia y las comunidades, contribuyendo al desarrollo del sector agropecuario y al bienestar social.

Boletín Técnico Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (1968-1998)

Entre 1956 y 1967, la divulgación de los resultados científicos generados en la EEAFBM se efectuó principalmente mediante la docencia, los días de campo, el adiestramiento en servicio, las guías de producción y otros medios. Ante la necesidad de contar con un canal formal de difusión, en 1967 el director de la Estación, Ing. Agr. Willy Loría Martínez, impulsó la creación de una biblioteca y un medio que fungiera como el órgano divulgativo de las investigaciones. Esta iniciativa buscaba facilitar el acceso a la información por parte de los agentes de extensión agrícola, de manera que llegara con mayor prontitud a los agricultores.

En esta propuesta participaron los ingenieros agrónomos Guillermo Iglesias Pacheco (ministro de Agricultura entre 1966 y 1970), Willy Loría Martínez, Primo Luis Chavarría Córdoba, Carlos Alberto Salas Fonseca, Flérida Hernández Bonilla, Ernesto Arias Venegas, Jorge A. Cavallini S., Gilberto Campos Sandí y Luis Vives Fernández. La publicación recibió el nombre de Boletín Técnico Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno.

La edición del primer número inició en 1968. Cada artículo debía contar con el aval de tres integrantes del cuerpo de investigadores de la EEAFBM. Entre 1968 y 1977, la coordinación editorial estuvo a cargo del director de la Estación. El primer tiraje fue de cuatrocientos ejemplares y, debido a la alta demanda, seis meses después se imprimieron seiscientas copias más. La publicación tuvo gran aceptación a nivel nacional.

Apuntes Actualidades Agrícolas 1978-1979

Apuntes Actualidades Agrícolas fue una publicación destinada a divulgar noticias de investigación y comunicados sociales de la Estación.

Primer índice de publicaciones de la EEAFBM

El primer índice de publicaciones de la Estación Experimental correspondió al periodo 1963-1988 y se publicó en 1990 con motivo de su 35 aniversario (Araya et al., 1990). Su contenido se basó en los resultados de las investigaciones consignadas en los informes anuales.

Revista de Agricultura Tropical (1999-2009)

En 1999, el Boletín Técnico Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno cambió de nombre a Revista de Agricultura Tropical. Esta nueva publicación continuó con la numeración consecutiva del último volumen del boletín (1998, vol. 31); por lo tanto, su primer volumen fue el número 32 y abarcó el periodo 1999-2002. Con este cambio, se actualizó el código ISSN a ISSN-1409-438X.

Segundo índice de publicaciones de la EEAFBM

El segundo índice de publicaciones de la Estación se elaboró con base en el libro titulado Artículos publicados en el Boletín Técnico Estación Experimental Fabio Baudrit “1968-1998”, y la Revista de Agricultura Tropical “1999-2009” (Araya Villalobos, 2021). Se publicó en el año 2021.

Revista Agronomía Mesoamericana

En 1989, durante la Asamblea General de la XXXV Reunión Anual de la Sociedad del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA) celebrada en Honduras, se aprobó la creación de la revista Agronomía Mesoamericana como órgano divulgativo del programa. En esa misma sesión, se nombró al primer editor y al Comité Editorial, con el fin de iniciar la publicación y presentar el primer número en el siguiente encuentro del PCCMCA.

Durante la XXXVI Reunión Anual de la Sociedad del PCCMCA, efectuada en El Salvador en 1990, se publicó el primer volumen de la revista Agronomía Mesoamericana. Los volúmenes 1 y 2 estuvieron a cargo de Juan Manuel Herrera Contreras (Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, Guatemala). El Comité Editorial estuvo integrado por Rodolfo Araya (UCR) y Franklin Osorio (Honduras), y contó con la colaboración de Hugo Córdova (CIMMYT), William Robert Raum (CIMMYT), Héctor Barreto (CIMMYT) y Silvio Hugo Orozco (CIAT).

En 1992, el volumen 3 pasó a ser editado por Rodolfo Araya, quien continuó en esa función hasta 2013, año en que asumió la dirección de la revista y Nancy León Ulate fue nombrada editora. La EEAFBM se estableció como sede permanente y desde entonces Agronomía Mesoamericana se publica como una revista de la Universidad de Costa Rica.

Referencias

Araya, R. (2022). Informes anuales 1962-1996 y otras publicaciones de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno. Universidad de Costa Rica. https://hdl.handle.net/10669/87185

Araya, R., Solórzano, G., González, M., Corrales, R., Morera, L., Castro, L. P., & Reyes C. (1990). Índice de investigaciones, periodo 1963-1988. Universidad de Costa Rica.

Araya Villalobos, R. (2021). Artículos publicados en el Boletín Técnico Estación Experimental Fabio Baudrit “1968-1998”, y la Revista de Agricultura Tropical “1999-2009”. Universidad de Costa Rica. https://hdl.handle.net/10669/84253

Araya Villalobos, R. (2023a). Personal administrativo periodo 1955-1999 de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM). Universidad de Costa Rica. https://hdl.handle.net/10669/89499

Araya Villalobos, R. (2023b). Personal científico 1955-1999, Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM). Universidad de Costa Rica. https://hdl.handle.net/10669/89514

Araya Villalobos, R. (2025). Historia del mejoramiento genético del frijol (Phaseolus vulgaris L.) en Costa Rica. Repositorio Kerwá. https://www.kerwa.ucr.ac.cr/items/56344fd1-00d4-4a30-a546-37a9b71accfe

Consejo Universitario. (1955a, agosto 29). Acta de la sesión n.º 767. Universidad de Costa Rica. https://www.cu.ucr.ac.cr/actas/1955/767.pdf

Consejo Universitario. (1955b, octubre 31). Acta de la sesión n.° 779. Universidad de Costa Rica. https://www.cu.ucr.ac.cr/actas/1955/779.pdf

Consejo Universitario. (1956, julio 30). Acta de la sesión n.º 832. Universidad de Costa Rica. https://www.cu.ucr.ac.cr/actas/1956/832.pdf

Consejo Universitario. (1957, agosto 12). Acta de la sesión n.º 894. Universidad de Costa Rica. https://www.cu.ucr.ac.cr/actas/1957/894.pdf

Consejo Universitario. (1961, noviembre 27). Acta de la sesión n.° 1176. Universidad de Costa Rica. https://www.cu.ucr.ac.cr/actas/1961/1176.pdf

Consejo Universitario. (1964, enero 7). Acta de la sesión extraordinaria n.° 1343. Universidad de Costa Rica. https://www.cu.ucr.ac.cr/actas/1964/1343.pdf

Consejo Universitario. (1965a, noviembre 8). Acta de la sesión extraordinaria n.º 1474. Universidad de Costa Rica. p. 9. https://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/minute/1965/1474.pdf

Consejo Universitario. (1965b, noviembre 22). Acta de la sesión extraordinaria n.º 1476. Universidad de Costa Rica. https://www.cu.ucr.ac.cr/actas/1965/1476.pdf

Consejo Universitario. (1966, septiembre 9). Acta de la sesión n.º 1523. Universidad de Costa Rica. https://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/minute/1966/1523.pdf

Hernández, F. (1969). Informe Anual 1969. Programa de Leguminosas Comestibles. Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno.

Jiménez Castro, Á. (Ed.). (2001). Libro de oro, Colegio de Ingenieros Agrónomos, Medio siglo de contribución al progreso nacional, 1941-1991. Editorial de la Universidad Estatal a Distancia.

Loría Martínez, W. (1985). Organización y funcionamiento interno de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit. Universidad de Costa Rica. https://www.kerwa.ucr.ac.cr/items/255a8537-aa75-4461-b395-632b16e7c959

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2014). ExMinistros. https://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/ministros.html

Reyes, D., Fong, C., González, W., & Araya, R. (1990). Historia de la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno 1955-1990. Universidad de Costa Rica.

Rojas Cabezas, É. (2017, mayo 23). En los jardines de la Fabio. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/opinion/en-los-jardines-la-fabio/

Saénz Maroto, A. (1960). Reseña histórica agropecuaria y experimental agrícola de Costa Rica. Revista de la Universidad de Costa Rica, 21, 57-58. https://hdl.handle.net/10669/24010

Saénz Maroto, A. (1978). Historia de la Facultad de Agronomía (1926-1976). Universidad de Costa Rica.

Universidad de Costa Rica. (1955). Anales de la Universidad de Costa Rica 1955. https://rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2014/09/1955.pdf

Universidad de Costa Rica. (1956). Anales de la Universidad de Costa Rica 1956. https://rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2014/09/1956.pdf

Universidad de Costa Rica. (1957). Anales de la Universidad de Costa Rica 1957. https://rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2014/09/1957.pdf

Universidad de Costa Rica. (1963). Informe del Rector 1962-1963 (Serie Miscelanea Nº 87). https://rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2014/09/1962-1963.pdf

Universidad de Costa Rica. (1965) Informe del Rector 1964-1965. https://rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2014/09/1964-1965.pdf

Universidad de Costa Rica. (1967). Informe del Rector 1966 1967 (Serie Miscelanea Nº 111). https://rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2014/09/1966-1967.pdf

Universidad de Costa Rica. (1970). Informe del rector 1969-1970 (Serie Misceláneas n.º 134). https://rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2014/09/1969-1970.pdf

Universidad de Costa Rica. (1973). Informe del rector 1972-1973 (Serie Misceláneas n.º 153). https://rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2013/11/1972-1973.pdf

Universidad de Costa Rica. (2025). Hitoria. http://academiatecnologia.ucr.ac.cr/index.php/es/decanato/historia-decanato

Vives, L. (1972). Programa de Investigaciones Agrometeorológicas: guía para el visitante. Universidad de Costa Rica.

Yglesias, E. (1962). Informe de la primera reunión del Proyecto Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento del Frijol. Repositorio Kerwá. https://www.kerwa.ucr.ac.cr/items/6e74fca9-3222-43be-9c25-60c80ee1097f

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

Puede hallar permisos más allá de los concedidos con esta licencia en pccmca@gmail.com