Agronomía Mesoamericana

Artículo científico

Volumen 36: Artículo rn15ww22, 2025

e-ISSN 2215-3608, https://doi.org/10.15517/rn15ww22

Efecto del secado al sol sobre la fisiología de semillas de Phaseolus vulgaris L.*

Effects of Sun-Drying on Seed Physiology of Phaseolus vulgaris L.

Yarlenis Simón-Figueredo1, Roberto Rafael Ruiz-Santiago2, Cosme Ernesto Santiesteban-Toca3, Aldo Daniel Chan-Arjona4, Adrián Ponce de León-Door5, Alexis Lamz-Piedra5

* Recepción: 13 de febrero, 2025. Aceptación: 3 de abril, 2025. Este trabajo formó parte de la tesis del primer autor, realizada en la Universidad de Artemisa, Cuba, para obtener el título en Ingeniería Agrónoma.

1 Universidad de Artemisa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Técnicas y Económicas, Departamento de Ciencias Agropecuarias. Artemisa, Cuba. yarlenissimonfigueredo@gmail.com (https://orcid.org/0000-0001-8596-4156).

2 Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) - Laboratorio Regional para el Estudio y Conservación de Germoplasma, Unidad de Recursos Naturales. Centro de Investigación Científica de Yucatán, Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Mérida, Yucatán, México. robertrafaruiz93@gmail.com (https://orcid.org/0000-0001-7698-5828).

3 Desarrollo de Tecnologías Avanzadas para la Agricultura. Chihuahua, México. cosme@dtaamerica.com (https://orcid.org/0000-0002-1579-5833).

4 Tecnológico Nacional de México/IT de Conkal, División de Estudios de Posgrado e Investigación. Mérida 97345, Yucatán, México. aldodanielchanarjona@gmail.com (https://orcid.org/0000-0002-8831-1799).

5 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Coordinación Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, Chihuahua, México. adrianpdeld@gmail.com (https://orcid.org/0000-0002-1283-5262); alamzp@gmail.com (autor para correspondencia; https://orcid.org/0000-0002-7668-1979).

Resumen

Introducción. La producción de semilla de calidad es un aspecto limitante para el cultivo de frijol en países en vías de desarrollo. Objetivo. Evaluar el efecto del secado al sol, bajo diferentes tiempos de exposición, sobre la viabilidad y el vigor de las semillas de frijol cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’. Materiales y métodos. En la Universidad de Artemisa, Cuba, entre enero y mayo de 2024, se colocaron al sol sobre sacos de tela semillas de frijol cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’ recién cosechadas, con el fin de evaluar tres duraciones de secado (24, 48 y 72 h) y determinar la humedad postratamiento y la germinación como criterio de viabilidad. Se aplicaron pruebas de vigor que incluyeron la dinámica de germinación, la tasa de emergencia, la conductividad eléctrica y la prueba de envejecimiento acelerado. Los datos se analizaron mediante análisis de varianza y comparación de medias usando la prueba de Tukey (p ≤ 0,05). Resultados. Los tratamientos de 24 y 48 h redujeron la humedad de las semillas hasta valores que no afectaron la viabilidad (92,66 y 84,33 % de germinación, respectivamente) ni el vigor. El secado durante 72 h disminuyó el porcentaje de humedad hasta 2,96 %, lo cual perjudicó la viabilidad y el vigor. Conclusiones. Los tratamientos de secado al sol de 24 y 48 h redujeron la humedad y favorecieron la viabilidad y el vigor de las semillas, lo que contribuye a preservar su calidad fisiológica en condiciones de bajos recursos económicos. El tratamiento de 24 h resultó más eficiente.

Palabras clave: fisiología de la semilla, germinación, temperatura, viabilidad, vigor.

Abstract

Introduction. Quality seed production is a limiting factor for bean cultivation in developing countries. Objective. To evaluate the effects of sun-drying at different exposure periods on the viability and vigor of bean seeds cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’. Materials and methods. The study was conducted at the University of Artemisa, Cuba, from January to May 2024. Freshly harvested bean seeds cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’ were sun-dried on jute sacks under three drying durations (24, 48, and 72 h) post-treatment seed moisture content and germination were evaluated as viability criteria. Vigor assessment included germination dynamics, emergence rate, electrical conductivity, and accelerated aging test. Data were analyzed using analysis of variance and means were compared using the Tukey’s test (p ≤ 0.05). Results. The 24 and 48 h drying treatments reduced seed moisture to levels that maintained both viability (92.66 and 84.33 % germination, respectively) or vigor. The 72 h drying treatment decreased moisture to 2.96 %, negatively affecting viability and vigor. Conclusions. Sun-drying of bean seeds for 24 and 48 h effectively reduced moisture while maintaining viability and vigor, contributing to the preservation of their physiological quality under resource-limited conditions. The 24 h treatment proved most efficient.

Keywords: seed physiology, germination, temperature, viability, vigor.

Introducción

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es la leguminosa alimenticia de mayor relevancia en la dieta humana, por su elevado consumo a nivel mundial y su alto valor nutricional (Corzo-Ríos et al., 2020; Sánchez-Velázquez et al., 2023). A pesar de su importancia, la producción de esta leguminosa enfrenta diversos desafíos, como la escasez de semillas de calidad que limita la satisfacción de la demanda de los agricultores (Cárdenas Travieso et al., 2017). Esta situación se relaciona con que la especie se produce principalmente en sistemas de bajo recurso económico, como la llamada “milpa” (Cruz et al., 2021; Sánchez-Velázquez et al., 2023), en secano (Baez-González et al., 2020) y en suelos de baja fertilidad o con problemas de acidez (Suárez et al., 2022), entre otros.

La escasez de semilla de calidad en estos sistemas obliga a los agricultores a utilizar el grano obtenido de cosechas anteriores sin asegurar los parámetros de sanidad, pureza genética ni calidad fisiológica que garanticen el establecimiento en campo. Por ello, se requieren métodos de manejo que garanticen la calidad de la semilla obtenida con recursos limitados. Además, los métodos de obtención deben ser menos costosos, de manera que resulten asequibles para los productores.

Los factores asociados a este déficit de semilla se relacionan con la idea de que se puede producir semilla calificada de la misma forma en que se produce el grano. Se agrupan en dos áreas: primero, el déficit de recursos para garantizar la calidad requerida, y segundo, el manejo inadecuado de la semilla durante la producción y la poscosecha. Una vez cosechadas, la calidad de las semillas disminuye con el tiempo (Flechas-Bejarano & Medina-Rivera, 2021). La tasa de deterioro dependerá de las condiciones de humedad de las semillas al momento de la cosecha, así como de la humedad relativa, la temperatura y el tiempo de almacenamiento (Flechas-Bejarano & Medina-Rivera, 2021). Por ello, es necesario secarlas luego de la cosecha, y almacenarlas en lugares idóneos para mantener su calidad fisiológica.

El objetivo del secado es reducir la humedad de cosecha de los granos hasta niveles seguros para su consumo o almacenamiento. Con esto se disminuye el riesgo del ataque de hongos, bacterias e insectos. La humedad del grano es uno de los principales factores por considerar en la calidad de la semilla de frijol, ya que influye en su viabilidad, en el vigor de las plántulas y en la productividad del frijol (Romero Pintor et al., 2020).

Los protocolos industriales para el manejo de la semilla de frijol son muy costosos, lo cual limita el acceso a este recurso en los países en desarrollo. Con el propósito de garantizar un adecuado aprovechamiento de la semilla, se emplean diversos procesos artesanales, como el secado al sol. Sin embargo, la producción artesanal de semilla ha sido subvalorada debido a que se le relaciona con la producción de grano y prácticas poscosecha inadecuadas sin controles de calidad (Calvo Reyes & Rojas Meza, 2023; Cossa et al., 2023).

El sol constituye una valiosa fuente renovable de energía (FRE) que ha desempeñado un papel relevante en el desarrollo de la humanidad desde tiempos remotos. En la actualidad, su uso está sustituyendo en gran medida la explotación de los combustibles fósiles y sus derivados. Esta es una de las formas de energía renovable con mayores expectativas para el futuro. Aunque ha experimentado un gran avance en los últimos años, su potencial sigue siendo infravalorado y poco aprovechado, considerando que el sol irradia sobre la Tierra 4000 veces más energía de la que se consume en todo el planeta (Días Santos et al., 2018).

La creciente demanda de energía eléctrica, el aumento de los precios del petróleo y otros combustibles fósiles y sus derivados, la disminución de sus reservas naturales y los problemas ambientales derivados de las emisiones de gases de efecto invernadero por encima de los niveles aceptables, entre otros factores, han llevado a los investigadores a buscar soluciones a esta problemática. En este contexto, el aprovechamiento de la radiación solar se visualiza como una alternativa relevante para el tratamiento de semillas.

Por lo tanto, dentro de las estrategias de producción artesanal, resulta beneficioso establecer las condiciones que permitan a la semilla alcanzar su calidad fisiológica, genética y sanitaria con el menor uso posible de recursos. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del secado al sol, bajo diferentes tiempos de exposición, sobre la viabilidad y el vigor de las semillas de frijol cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’.

Materiales y métodos

Área experimental, material vegetal y tratamiento a las semillas

Los ensayos se llevaron a cabo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Técnicas y Económicas, Departamento de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad de Artemisa, Cuba, entre enero y mayo de 2024. Se utilizó un lote de semilla recién cosechado del cultivar comercial ‘Cuba Cueto 25-9N’, con grano pequeño de muy buena calidad de cocción y altamente demandado por la población cubana. Esta es una de las variedades más importantes en la isla, con la que se han logrado rendimientos superiores a las 3 t/ha (Lamz-Piedra et al., 2017). Las semillas fueron producidas bajo los estándares de semilla certificada por la empresa de semilla provincial de Artemisa, Cuba, y tenían una humedad inicial 18 ± 1,2 %, determinada por triplicado con un medidor marca Mt-Pro 08125 Agratronix.

Descripción de los tratamientos

Las semillas se dividieron en sublotes de 2 kg. Los tratamientos fueron los siguientes: 1: testigo, semillas sin secado; 2: secadas al sol durante 24 h; 3: secadas al sol durante 48 h, y 4: secadas al sol durante 72 h. El material se secó sobre sacos de yute, en los horarios de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., y de 3:00 p. m. a 6:00 p. m., hasta acumular el tiempo total de cada tratamiento.

Porcentaje de humedad

Después de los tratamientos de secado, se determinó el porcentaje de humedad en cada sublote. Para ello se utilizó un medidor de humedad Mt-Pro 08125 Agratronix. La prueba se realizó por triplicado en cada tratamiento.

Evaluación de la viabilidad: porcentaje de germinación

Luego del secado al sol, las semillas se desinfectaron con una solución de hipoclorito de sodio al 1 % por 3 min y se lavaron cuatro veces con agua destilada estéril; posteriormente, se colocaron para germinar en bandejas de polietileno de 20 × 20 × 10 cm con papel toalla humedecido con agua destilada, y se incubaron a 25 ± 2 °C. A los ocho días después de la siembra, se evaluó el porcentaje de germinación (emergencia de la radícula normal de hasta 1 cm). El experimento se desarrolló bajo un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones por tratamiento, cada una de 100 semillas.

Evaluación del vigor

El vigor se evaluó mediante diferentes parámetros. Se consideró la dinámica de germinación como indicador de la velocidad con que las semillas se desarrollan hasta plántulas sanas. Además, se determinó el índice de emergencia como un criterio para medir la capacidad de las semillas de emerger en un sustrato. También se evaluó la conductividad eléctrica de las semillas en un medio acuoso, que permite valorar qué tanto puede dañarse la membrana celular, y se realizó la prueba de envejecimiento acelerado.

Dinámica de germinación

La dinámica de germinación se determinó en las semillas del experimento de germinación. Para ello, cada 48 h y hasta que pasaron siete días sin germinación, se cuantificaron las semillas germinadas, y con esos valores se estableció el número total en ese lapso.

Índice de emergencia

Después de tratadas al sol y desinfectadas, las semillas se sembraron a 2 cm de profundidad en bandejas de polietileno (20 × 20 × 10 cm) que contenían arena de río (CE: 1,6 ± 1,2 dS/m). Las bandejas se humedecieron con agua destilada (50 mL) y luego se colocaron en una cámara de crecimiento a 25 ± 2 °C con 65 ± 5 % de humedad y un fotoperiodo de 16 h de luz y 8 h de oscuridad. Cada 48 h y hasta las 360 h se evaluaron las plántulas emergidas. Con estos valores se determinó la tasa de emergencia calculada a través de un tiempo ponderado de plántulas acumuladas. La fórmula empleada fue la siguiente (ecuación 1):

(1)

(1)

Donde E es el porcentaje de plántulas que emergieron durante el intervalo de tiempo t (Maguire, 1962).

Prueba de conductividad eléctrica (CE)

La prueba de conductividad eléctrica (CE) se realizó de acuerdo con el método descrito por Impene et al. (2017). Para la evaluación de esta variable se efectuaron cinco repeticiones por cada tratamiento, con 10 semillas sin desinfectar, las cuales se sumergieron en 50 mL de agua destilada a 20 °C durante 24 h. Después se midió la conductividad eléctrica de la fase líquida con un conductímetro marca WTW Cond 315i. El experimento se desarrolló bajo un diseño completamente al azar.

Prueba de envejecimiento acelerado

La metodología propuesta por Hampton y TeKrony (1995) se aplicó para evaluar el envejecimiento acelerado. Se colocaron las semillas en cajas de plástico que contenían 50 mL de agua destilada para generar una humedad relativa del 100 %. Luego, se dispusieron sobre una malla metálica para evitar el contacto directo con el agua. Las cajas se sellaron y se incubaron en una estufa Thelco a 42 °C durante 96 h. Posteriormente, las semillas se evaluaron mediante las pruebas de germinación descritas.

Análisis estadísticos

Los supuestos teóricos de normalidad y homogeneidad de varianza se comprobaron con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Los porcentajes de humedad y germinación se transformaron con la expresión ArcSen (√(x)) antes del análisis estadístico. Los datos se sometieron a análisis de varianza de clasificación simple y las diferencias significativas se comprobaron por medio de la prueba de rangos múltiples de Tukey (p ≤ 0,05). Su procesamiento se efectuó con el programa estadístico IBM SPSS Statistics, versión 22.0.

Resultados

Porcentaje de humedad de las semillas

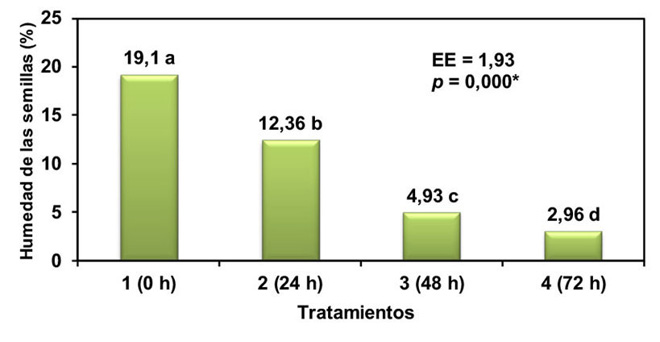

El contenido de humedad de las semillas se redujo significativamente con el aumento del tiempo de secado al sol. Se detectaron diferencias significativas entre todos los tratamientos estudiados con valores que oscilaron entre 2,96 y 19,1 %. La disminución de la humedad fue evidente a partir del tratamiento de 24 h, cuando el nivel descendió a 12,36 % (Figura 1).

Figura 1. Porcentaje de humedad de semillas de frijol cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’ secadas con diferentes tiempos de exposición al sol. Artemisa, Cuba, 2024.

Letras distintas indican diferencias estadísticas según la prueba de Tukey (p ≤ 0,05).

* indica diferencias estadísticas para p ≤ 0,001. EE: Error estándar.

Figure 1. Moisture percentage of bean seeds cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’ following different sun-drying periods. Artemisa, Cuba, 2024.

Different letters indicate statistical differences according to the Tukey’s test (p ≤ 0.05).

* Indicates statistical differences for p ≤ 0.001. EE: Standard error.

Evaluación de la viabilidad: porcentaje de germinación

El porcentaje de germinación disminuyó con el aumento del tiempo de secado al sol hasta 72 h. Se detectaron diferencias significativas a medida que la exposición al sol fue mayor. Los tratamientos de 0, 24 y 48 h no difirieron entre sí (p < 0,001), con porcentajes de germinación que oscilaron entre 84,33 y 94,33 %. El tratamiento de 72 h mostró un 71,66 % de germinación con diferencias significativas respecto a los otros tratamientos (Figura 2).

Figura 2. Porcentaje de germinación de semillas de frijol cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’ secadas con diferentes tiempos de exposición al sol. Artemisa, Cuba, 2024.

Letras distintas indican diferencias estadísticas según la prueba de Tukey (p ≤ 0,05).

* indica diferencias estadísticas para p ≤ 0,001. EE: Error estándar.

Figure 2. Germination percentage of bean seeds cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’ following different sun-drying periods. Artemisa, Cuba, 2024.

Different letters indicate statistical differences according to the Tukey’s test (p ≤ 0.05).

* Indicates statistical differences for p ≤ 0.001. EE: Standard error.

Dinámica de germinación

Al evaluar la dinámica de germinación se observó que los tratamientos de secado al sol afectaron de forma negativa este rasgo (Figura 3). La germinación comenzó a las 48 h de la siembra en los tratamientos de 24, 48 y 72 h, mientras que las semillas sin tratar lo hicieron a las 96 h. El primer pico de germinación se detectó a las 144 h (8 días) para todos los tratamientos. El tratamiento de 48 h de secado, a pesar de haber mostrado un porcentaje de germinación superior al 80 % (Figura 2), experimentó una afectación en su dinámica de germinación, ya que exhibió un segundo pico a las 240 h (10 días). El tratamiento de 72 h también mostró un segundo pico a las 240 h, pero un porcentaje de germinación inferior al 80 % (Figura 2), por lo que no solo se afectó su germinación, sino también la homogeneidad de sus semillas.

Figura 3. Dinámica de germinación de semillas de frijol cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’ secadas con diferentes tiempos de exposición al sol. Artemisa, Cuba, 2024.

Figure 3. Germination dynamics of bean seeds cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’ following different sun-drying periods. Artemisa, Cuba, 2024.

La homogeneidad en la emergencia se vio afectada. Los tratamientos de 0 y 24 h de secado al sol mostraron la mayor homogeneidad de germinación, ya que presentaron solo un pico de germinación a las 144 h. Las semillas sin secado alcanzaron su mayor germinación a las 96 h después de la siembra (Figura 1).

Índice de emergencia

Los valores del índice de emergencia oscilaron entre 11,02 y 15,30 con diferencias significativas entre tratamientos. El mayor valor lo obtuvieron las semillas del tratamiento de 24 h, seguido del tratamiento de 0 h (Figura 4). Con los valores ponderados de emergencia se logró distinguir el efecto del tiempo de secado al sol sobre la germinación de las semillas de los distintos tratamientos.

Figura 4. Índice de Maguire de semillas de frijol cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’ secadas con diferentes tiempos de exposición al sol. Artemisa, Cuba, 2024.

Letras distintas indican diferencias estadísticas según la prueba de Tukey (p ≤ 0,05).

* indica diferencias estadísticas para p ≤ 0,001. EE: Error estándar.

Figure 4. Maguire’s germination rate index of bean seeds cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’ following different sun-drying periods. Artemisa, Cuba, 2024.

Different letters indicate statistical differences according to the Tukey’s test (p ≤ 0.05).

* Indicates statistical differences for p ≤ 0.001. EE: Standard error.

Conductividad eléctrica

La conductividad eléctrica del medio de imbibición aumentó a medida que se incrementó el tiempo de exposición al sol. Los valores oscilaron entre 102 y 191,4 µS/cm para los tratamientos de 0 y 72 h de secado al sol, respectivamente. El análisis de varianza mostró diferencias significativas entre todos los tratamientos, lo que refleja daño en la membrana celular de las semillas (Figura 5).

Figura 5. Conductividad eléctrica en el medio de imbibición de semillas de frijol cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’ secadas con diferentes tiempos de exposición al sol. Artemisa, Cuba, 2024.

Letras distintas indican diferencias estadísticas según la prueba de Tukey (p ≤ 0,05).

* indica diferencias estadísticas para p ≤ 0,001. EE: Error estándar.

Figure 5. Electrical conductivity in the imbibition medium of bean seeds cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’ following different sun-drying periods. Artemisa, Cuba, 2024.

Different letters indicate statistical differences according to the Tukey’s test (p ≤ 0.05).

* Indicates statistical differences for p ≤ 0.001. EE: Standard error.

Envejecimiento acelerado

El envejecimiento acelerado afectó la germinación de las semillas. Esta osciló entre 47,16 y 89,33 % para los tratamientos de 0 y 24 h de secado al sol, respectivamente. La menor germinación se observó en el tratamiento sin secado (47,16 %) con diferencias significativas en comparación con el tratamiento de 72 h (70 %), que a su vez difirió de los tratamientos de 24 y 48 h (89,33 y 85,33 %, respectivamente) (Figura 6).

Figura 6. Porcentaje de germinación de semillas de frijol cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’ secadas con diferentes tiempos de exposición al sol y sometidas a envejecimiento acelerado. Artemisa, Cuba, 2024.

Letras distintas indican diferencias estadísticas según la prueba de Tukey (p ≤ 0,05).

* indica diferencias estadísticas para p ≤ 0,001. EE: Error estándar.

Figure 6. Germination percentage after accelerated aging test of bean seeds cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’ following different sun-drying exposure periods. Artemisa, Cuba, 2024.

Different letters indicate statistical differences according to the Tukey’s test (p ≤ 0.05).

* Indicates statistical differences for p ≤ 0.001. EE: Standard error.

Discusión

La disminución de la humedad confirma que el secado solar es un método viable durante la poscosecha en frijol. El tratamiento de 24 h de secado es eficiente para este proceso, ya que, según Espinoza y Castillo (2024), un 12 % de humedad es el valor idóneo para mantener la viabilidad durante el almacenamiento y, por lo tanto, evitar un deterioro marcado que conduzca a la pérdida de vigor.

Los porcentajes de humedad de los tratamientos de 48 y 72 h (4,93 y 2,96 %, respectivamente) fueron estadísticamente diferentes a los tratamientos de 0 y 24 h de secado al sol. Romero Pintor et al. (2020) señalaron que las simientes de frijol, por su condición de semilla ortodoxa, son resistentes a la desecación. En relación con lo anterior, se ha observado que el secado hasta 5 % de humedad mantiene la viabilidad y el vigor del germoplasma por décadas de almacenamiento a temperaturas inferiores a 4 °C (Romero Pintor et al., 2020).

Al valorar los hallazgos de este trabajo, el secado al sol hasta las 48 h, en las condiciones en que se desarrolló esta investigación, puede ser un tratamiento efectivo para lograr un periodo de almacenamiento de las semillas de frijol sin que estas pierdan la calidad fisiológica deseable para el posterior establecimiento en campo. Sin embargo, es necesario ejecutar pruebas de viabilidad y vigor para confirmar esta hipótesis, ya que otros factores podrían estar involucrados en la pérdida de dicha calidad durante el secado. Las pruebas de germinación son el principal indicador de viabilidad en este material (Bhuker et al., 2020).

Los resultados de la germinación sugieren que el secado prolongado de las simientes al sol fue perjudicial para la viabilidad de este material de propagación. Ello fue notable cuando las semillas permanecieron 72 h al sol, tras lo cual la germinación disminuyó hasta valores inferiores a los recomendados para el cultivo. Por ello, resulta clave determinar la magnitud e intensidad del tratamiento, optimizando los parámetros de secado para preservar la integridad fisiológica del material.

La pérdida de viabilidad puede estar relacionada con daños celulares ocurridos durante el periodo de secado. En condiciones tropicales o en secadores solares de semilla, la temperatura puede superar los 45 °C (Romero Pintor et al., 2020). Dicho aspecto constituye un riesgo de provocar muerte celular, así como daños en el embrión y la membrana celular. Esto concuerda con lo indicado por Corbineau et al. (2002), quienes, al tratar semillas de Helianthus annuus a 45 °C, observaron que se produjo pérdida de viabilidad, asociada con un aumento en la fuga de K+ y electrolitos totales al medio, junto con la producción de malondialdehído (MDA) en el eje embrionario y los cotiledones, lo que sugiere una pérdida de integridad de la membrana, probablemente por peroxidación lipídica. Los mismos autores informaron que los niveles de ATP y ADP incrementaron durante las primeras horas de imbibición a 45 °C. Por su parte, otros autores han reportado que las altas temperaturas causaron la muerte del embrión de maíz (Abdalgawad et al., 2018).

Otro aspecto por valorar es el grosor de la capa del producto a secar, ya que este puede regular la intensidad de la temperatura a la que se exponen las semillas. Al evaluar diferentes espesores de la capa de semillas tratadas en un túnel solar, se registró una temperatura del producto más alta para el espesor de capa delgada y más baja para la capa gruesa (Damena et al., 2022). En esta investigación, las capas utilizadas fueron inferiores a 5 cm y su grosor no fue un factor por considerar. Sin embargo, en lotes grandes, sería importante evaluar el grosor, por lo que convendría contemplarlo en etapas posteriores del estudio.

La germinación de un lote de material botánico de propagación resulta del funcionamiento del genoma, pero también depende en gran medida de otros factores que intervienen a lo largo de su vida, desde su desarrollo en la planta madre hasta la siembra (Corbineau, 2012). Se ha informado que el secado natural puede ser riesgoso en climas tropicales; en estas condiciones, es necesario controlar la velocidad del aire para que la pérdida de humedad sea adecuada, y así evitar el calor excesivo y la pérdida rápida de agua que provoca daños en el embrión (Abdalgawad et al., 2018).

La baja germinación de este material de propagación sometido a estrés térmico durante su desarrollo o poscosecha está relacionada con desorden en la síntesis de proteínas en el embrión, lo que influye en su velocidad de germinación, o con desorden en la síntesis de proteínas involucradas en la respuesta antiestrés. Se ha detectado que el estrés por calor incrementa la producción de MDA y H2O2 en semillas Brassica napus L., en una proporción entre 35 y 60 %. Además, se ha identificado una reducción de la actividad enzimática antioxidante en proporciones de 12 a 67 %. Estos daños se han asociado con deterioro de las simientes sometidas a estrés, ruptura en la pared celular y en la membrana plasmática, y daño en la mitocondria (Rashid et al., 2020).

Si durante el secado de las semillas ocurren daños en las estructuras y moléculas celulares, esta condición puede acelerarse y agravarse durante el almacenamiento, al grado de no poder restaurarse durante el proceso de germinación. Por ello, es importante considerar tanto el factor temperatura como la velocidad de pérdida de agua, ya que de ellos dependerá el éxito de esas semillas al ser establecidas en campo. Estos aspectos deben revisarse a profundidad al secar germoplasma o material de propagación de manera artesanal.

Se ha informado la influencia de la temperatura en el porcentaje de germinación (Asemu, Habtu, Delele et al., 2020; Asemu, Habtu, Subramanyam et al., 2020; Damena et al., 2022). Se plantea que el porcentaje de emergencia garantiza el 50 % del éxito de la producción, pero la germinación solo ocurre apropiadamente en un rango de temperatura (Maqueira-López et al., 2021). El porcentaje de germinación es uno de los parámetros más precisos para determinar la viabilidad. Según los parámetros de calidad para el frijol, se ha reportado que valores inferiores al 80 % indican un lote con dificultades para ser utilizado como material de propagación, ya que puede generar problemas en el establecimiento en campo y, por tanto, afectar el rendimiento (Hernández Martínez, 2005).

En ocasiones, se asume que un buen porcentaje de germinación de un lote de semillas es suficiente para que estas se establezcan en campo. Sin embargo, no necesariamente este criterio es válido. Si no se logra una germinación homogénea, se podrían encontrar plantas con diferentes estados fenológicos en el campo, lo que afecta tanto el manejo del cultivo como la calidad de la cosecha. Por ello, es esencial evaluar la dinámica y velocidad de germinación para garantizar la homogeneidad en condiciones de campo.

El primer pico de germinación a las 144 h concuerda con lo informado por Velasco-Villabona et al. (2024), quienes reportan que la emergencia del frijol se produce entre 5 y 10 días. La mayor homogeneidad de germinación en el tratamiento de 24 h puede deberse a la menor necesidad de imbibición de las semillas, ya que su contenido de humedad es más alto. Por esta razón, se requiere menos tiempo para la reactivación de los sistemas enzimáticos necesarios para germinar, dado que los mecanismos de dormancia son menos activos bajo estas condiciones de humedad (Farooq et al., 2022).

Es importante resaltar que las semillas, una vez secadas, son almacenadas. Las semillas sin secar, con un contenido de humedad superior al 12 %, se deterioran más rápido por la incidencia de factores de oxidación que ocurren por la presencia del agua, así como por la acción de hongos y bacterias oportunistas que aprovechan ese medio para su desarrollo, lo que ocasiona pérdida de las propiedades fisiológicas y sanitarias de las semillas (Souza et al., 2023). Además, pueden convertirse en fuente de inóculo que contamine los campos durante la siembra (Campo-Arana & Burgos Ayala, 2023).

La germinación se produjo a los 6 días en el tratamiento de 24 h de secado al sol, lo cual evidencia que este es factible para tratar las semillas de frijol. En tanto, el tratamiento de 48 h de secado germinó en el rango informado para la especie. Esto indica que también puede ser factible (Velasco-Villabona et al., 2024). Sin embargo, es necesario valorar los daños que podrían ocurrir durante el almacenamiento.

La tasa de emergencia es un método simple para evaluar la emergencia de las plántulas. Este método permite determinar el efecto del tratamiento de la semilla dentro de una variedad sobre el vigor de las plántulas (Maguire, 1962). A pesar de que los tratamientos de 0 y 24 h de secado al sol no mostraron diferencias significativas en el porcentaje de germinación (Figura 2) y presentaron picos en la dinámica de germinación en el mismo tiempo (Figura 3), el tratamiento de 24 h tuvo una tasa de emergencia más alta, lo que indica un mayor vigor y posibilidad de establecimiento de las plántulas en campo (Figura 4).

Los resultados concuerdan con lo planteado por Maqueira-López et al. (2021), quienes detectaron que con temperaturas superiores a 32 °C puede disminuir el índice de velocidad germinativo. Los mismos autores informan que, independientemente del genotipo, el aumento de la temperatura hasta 38 °C reduce la velocidad de emergencia. Además, el efecto negativo de las altas temperaturas en la velocidad de germinación fue reportado por Maqueira López et al. (2023), quienes señalaron que, una vez alcanzado el nivel óptimo de temperatura, donde la velocidad germinativa y de emergencia es mayor, ocurre un descenso a medida que las temperaturas se acercan a su límite máximo, lo cual genera un daño irreversible en las semillas.

Aunque el secado al sol puede ocasionar un efecto estresante sobre las semillas, también puede resultar beneficioso cuando la magnitud e intensidad del tratamiento se manejan correctamente. En este contexto, el secado de las semillas hasta niveles de humedad requeridos para el almacenamiento, sin que ello produzca un deterioro de la calidad fisiológica, podría ser una ventaja. Estos tratamientos son de vital importancia en regiones de bajos recursos.

La humedad de las semillas influye de manera negativa en los parámetros evaluados en esta investigación, lo cual se observó en el tratamiento sin secar, a pesar de que habían sido cosechadas hace poco tiempo. Esto explica que el deterioro de las semillas que contienen un alto porcentaje de humedad puede suceder muy rápido. Se ha reportado que, en semillas con humedad superior al estado de equilibrio, se formaron más hidroperóxidos a 37 °C que a 25 °C, y que la prueba de Tetrazolio reveló que la viabilidad se vio severamente afectada (Alvarez et al., 2022).

La fuga de solutos de bajo peso molecular (azúcares, aminoácidos, iones, etc.) ocurre durante la imbibición de las semillas y está asociada con la transición de fase de las membranas del estado de gel seco a un estado líquido cristalino. El grado de fuga se correlaciona con el tiempo necesario para completar esta transición de fase y aumenta con el deterioro de las semillas. Se utiliza para evaluar la eficacia de la membrana como barrera a la difusión de solutos y puede relacionarse con el vigor de las semillas (Hendricks & Taylorson, 1976). La baja calidad de las semillas generalmente se vincula con pérdida de nutrientes durante la fase de imbibición, lo que provoca estrés en estas (Szczerba et al., 2021).

Los resultados indican que el estrés por calor generado durante el secado de las semillas pudo ocasionar daño en la membrana celular en los tratamientos a medida que incrementó el tiempo de exposición al sol. Por tales razones, es probable que aumentara su permeabilidad y, por consiguiente, se produjera una mayor pérdida de electrolitos y se alterara el transporte de electrones de la fotofosforilación (Vijayakumar & Beena, 2023). Estudios realizados en varias especies vegetales coinciden con los hallazgos de este experimento, al informar que a mayores valores porcentuales de termoestabilidad de la membrana, menor daño ocurre en las estructuras celulares (Jamil et al., 2020; Özden, 2022; Prasertthai et al., 2022).

El deterioro de las semillas se produce por la pérdida de la integridad de la membrana celular y de orgánulos intracelulares. Ello sucede en la alteración/degradación de los componentes lipídicos, lo cual afecta la actividad enzimática y ocurren perturbaciones metabólicas (respiración celular e incremento de compuestos volátiles). Aunque los mecanismos exactos que conducen a la pérdida de la viabilidad de las semillas no están completamente elucidados, la susceptibilidad a envejecer varía dentro de las familias y las especies (Özden, 2022; Szczerba et al., 2021).

Los resultados indican que el deterioro durante el secado es un factor por considerar. Es necesario estudiar cómo las semillas secadas al sol se ven afectadas durante la conservación, que es el proceso posterior y donde el deterioro puede aumentar hasta el momento de la siembra. Sin embargo, para este experimento se requiere mucho tiempo, por lo que los investigadores de semillas han desarrollado técnicas para evaluar el vigor, como el envejecimiento acelerado, que permite obtener un criterio de cómo se ve afectado el vigor durante el almacenamiento.

La prueba de envejecimiento acelerado evidenció el daño que se genera en las semillas cuando su contenido de humedad es alto. En el tratamiento sin secar, la germinación fue menor que en los tratamientos con secado. Es probable que esto se deba a los daños que provoca la combinación de la temperatura con alta humedad en la producción de especies reactivas de oxígeno que promueven daños en las macromoléculas y un aumento de la respiración (Zhang et al., 2021). Además, se observó que el envejecimiento afecta menos a las semillas con menor contenido de humedad; este resultado apoya la hipótesis de que las semillas secadas al sol pueden mantener la viabilidad y el vigor por un plazo más largo, y mejorar así la productividad del cultivo.

Los resultados obtenidos en condiciones de envejecimiento acelerado evidencian la importancia del secado de las semillas. Al igual que en la germinación sin envejecimiento acelerado, el tratamiento de 24 h de secado se muestra como el más adecuado para tratar las semillas, seguido del tratamiento de 48 h. Las semillas con alto porcentaje de germinación, después de ser sometidas a envejecimiento acelerado, tienen mayor posibilidad de resistir las condiciones a las que se enfrentarán durante el almacenamiento y la siembra. Por lo tanto, se confirma que las pruebas de vigor son válidas para diferenciar lotes de semillas con distinto poder germinativo (Özden, 2022).

Los factores más determinantes en la calidad fisiológica de las semillas son la humedad y la temperatura. La prueba de envejecimiento acelerado permite evaluar la influencia de ambos factores sobre su fisiología. De esta manera, se simula el efecto que puede producir no secarlas antes del almacenamiento, así como su comportamiento a lo largo del tiempo.

La humedad afecta las semillas de distintas formas, pero se ha documentado que la tasa respiratoria se mantiene en niveles altos cuando no son secadas hasta el punto de equilibrio antes de almacenarlas (Taher et al., 2023). Por otro lado, en las semillas que no tienen el contenido de humedad adecuado, se produce un gasto de la energía metabólica (ATP) que será requerida para el proceso de germinación. De esta manera, las semillas pueden morir antes de que termine el periodo de almacenamiento o perder parte de esa energía disminuyendo su vigor en el momento de la siembra, lo que ocasiona una baja proporción de establecimiento en campo y afecta el potencial de las variedades y el rendimiento esperado (Marcos Valle et al., 2021).

Un aspecto por considerar es que, en las condiciones de Cuba, los agricultores comienzan la siembra del frijol a partir de septiembre. Las semillas de esa cosecha no se recomiendan para la propagación, ya que, según los ciclos de las variedades, esa cosecha puede coincidir con periodos de precipitaciones. Por ello, es recomendable obtener este material en las siembras realizadas durante la segunda quincena de octubre y el mes de noviembre, debido a que la cosecha se lleva a cabo en el periodo poco lluvioso y su calidad es mejor (Lamz-Piedra et al., 2021).

Tomando en cuenta el criterio anterior, los tratamientos de las semillas secadas al sol coinciden con los meses de enero y febrero, que además corresponden al periodo de menor radiación solar en Cuba. Sin embargo, el territorio cubano se caracteriza por una radiación solar promedio superior a 5 kWh/m2/día, por lo que al año se generan 1825 kWh/m2, con una variabilidad aproximada del 10 % a lo largo y ancho de la isla, aspecto muy favorable en comparación con otras latitudes (Díaz Santos et al., 2018). Además, es similar a otras regiones donde predomina la agricultura de subsistencia y donde este método puede resultar útil para el procesamiento de las cosechas (Asemu, Habtu, Delele et al., 2020; Asemu, Habtu, Subramanyam et al., 2020). Los hallazgos de esta investigación resaltan la utilidad del secado artesanal al sol para el tratamiento de las semillas de frijol y otras especies vegetales.

Para evitar las pérdidas económicas en la producción y lograr la conservación de semillas para próximas campañas, se necesitan políticas de conservación cada vez más eficaces. La incorporación de técnicas de manejo de las semillas, como el secado al sol, puede desempeñar un papel esencial en zonas productoras de bajos recursos económicos y contribuir a proteger la diversidad de especies que manejan algunas comunidades rurales. Para ello, es necesario conocer los detalles por considerar durante el secado de las semillas.

Para un mejor aprovechamiento de esta fuente de energía renovable, se pueden diseñar equipamientos que permitan un manejo más eficiente de las semillas sin que estas pierdan la calidad obtenida durante la producción. Se ha documentado el diseño de secadores solares de granos en los que también se combina el efecto de la reducción de la humedad con el control de plagas que afectan los granos en la poscosecha. Los prototipos diseñados hasta la actualidad muestran resultados favorables en diferentes especies (Asemu, Habtu, Delele et al., 2020; Asemu, Habtu, Subramanyam et al., 2020; Morejón Mesa et al., 2011), por lo que pueden ayudar a los productores de pequeña escala a mejorar la calidad de la semilla. En el futuro, conviene contemplar que la energía solar puede ser útil para prototipos a mayor escala.

Se debe considerar que los tratamientos de 24 y 48 h mostraron hallazgos favorables para el secado de las semillas sin afectar la germinación ni el vigor. No obstante, el tratamiento más promisorio fue el de 24 h, que logró reducir la humedad hasta el 12 %. Si bien para el manejo de germoplasma se plantea que la humedad se debe disminuir hasta el 5 %, es importante resaltar que el germoplasma se conserva por décadas, y este no es el caso de estudio de esta investigación. Las semillas de los productores se almacenan por un periodo que oscila entre cinco y ocho meses, por lo cual una humedad del 12 % es factible para este periodo de almacenamiento.

Otro aspecto clave por contemplar es que estos resultados pueden variar entre cultivares. Cada genotipo puede mostrar una tolerancia diferente a diversas condiciones de temperaturas (Szczerba et al., 2021), por lo que este estudio debería extenderse a la mayoría de los cultivares producidos en el territorio donde se desarrolle este proceso. Persisten aspectos por dilucidar que deberán ser abordados en investigaciones futuras, pero estos hallazgos pueden considerarse relevantes y su aplicación podría extenderse a otros países y otras especies vegetales de importancia agronómica, que presentan mayor o menor tolerancia a la desecación de las semillas.

Conclusiones

El secado al sol entre 24 y 48 h redujo la humedad de las semillas de frijol cv. ‘Cuba Cueto 25-9N’ hasta valores que no afectaron la viabilidad. Con estos tratamientos se lograron porcentajes de germinación superiores al 80 %. El tratamiento de 24 h mantuvo el vigor en niveles óptimos, lo que lo convierte en la opción más adecuada para el secado artesanal de semillas de frijol en condiciones de bajos recursos y limitada accesibilidad.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de interés.

Referencias

Abdalgawad, G. A., Abdel-Salam, M. F., Mosa, M. M., & Mostafa, M. M. (2018). Effect of solar drying on the quality of corn seeds. Arab Universities Journal of Agricultural Sciences, 26(1), 199–214. https://doi.org/10.21608/ajs.2018.13906

Alvarez, L. M., Vega Riveros, C. V., & Villagra, P. E. (2022). Pre-germination treatments on Ochetophila trinervis, a native Andean tree with potential use for restoration. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo, 54(1), 77–83. https://doi.org/10.48162/rev.39.067

Asemu, A. M., Habtu, N. G., Delele, M. A., Subramanyam, B., & Alavi, S. (2020). Drying characteristics of maize grain in solar bubble dryer. Journal of Food Process Engineering, 43(2), Article e13312. https://doi.org/10.1111/jfpe.13312

Asemu, A. M., Habtu, N. G., Subramanyam, B., Delele, M. A., Kalsa, K. K., & Alavi, S. (2020). Effects of grain drying methods on postharvest insect infestation and physicochemical characteristics of maize grain. Journal of Food Process Engineering, 43(7), Article e13423. https://doi.org/10.1111/jfpe.13423

Baez-González, A. D., Fajardo-Díaz, R., García-Romero, G., Osuna-Ceja, E., Kiniry, J. R., & Meki, M. N. (2020). High sowing densities in rainfed common beans (Phaseolus vulgaris L.) in mexican semi-arid highlands under future climate change. Agronomy, 10(3), Article 442. https://doi.org/10.3390/agronomy10030442

Bhuker, A., Pandey, V., Singh, S., Dalal, P. K., & Ms, P. R. (2020). Radicle emergence test–A quick germination test in different field crops. Seed Research, 48(1), 80–82. https://epubs.icar.org.in/index.php/SR/article/view/155622/55579

Calvo Reyes, H. R., & Rojas Meza, J. E. (2023). Caracterización de bancos comunitarios de semillas criollas de granos básicos del departamento de Matagalpa. Revista Científica Tecnológica, 6(1), 31–47. https://revistas.unan.edu.ni/index.php/ReVTec/article/view/3658

Campo-Arana, R. O., & Burgos Ayala, P. R. (2023). Efectos del tratamiento de semillas de frijol caupí Vigna unguiculata L. sobre el manejo de la marchitez vascular causada por Scleroctium rolfsii. Revista de Investigaciones Altoandinas, 25(3), 190–198. http://dx.doi.org/10.18271/ria.2023.530

Cárdenas Travieso, R. M., Moreno Moreno, I., Gil Díaz, V. D., & Bruzón Pupo, Y. (2017). Diagnóstico de seguridad de semillas. Parte I. Análisis de los sistemas agrícolas en municipios de Cuba. Cultivos Tropicales, 38(2), 94-102. https://ediciones.inca.edu.cu/index.php/ediciones/article/view/1371

Corbineau, F. (2012). Markers of seed quality: from present to future. Seed Science Research, 22, S61–S68. https://doi.org/10.1017/S0960258511000419

Corbineau, F., Gay-Mathieu, C., Vinel, D., & Côme, D. (2002). Decrease in sunflower (Helianthus annuus) seed viability caused by high temperature as related to energy metabolism, membrane damage and lipid composition. Physiologia Plantarum, 116(4), 489–496. https://doi.org/10.1034/j.1399-3054.2002.1160407.x

Corzo-Ríos, L. J., Sánchez-Chino, X. M., Cardador-Martínez, A., Martínez-Herrera, J., & Jiménez-Martínez, C. (2020). Effect of cooking on nutritional and non-nutritional compounds in two species of Phaseolus (P. vulgaris and P. coccineus) cultivated in Mexico. International Journal of Gastronomy and Food Science, 20, Article 100206. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2020.100206

Cossa, G. E., Neumann Silva, V., Mendes Milanesi, P., & Tironi, S. P. (2023). Physiology of carrot seeds treated with red seaweed biostimulant and exposed to different temperatures and salinity. Acta Agronómica, 72(1), 63–69. https://doi.org/10.15446/acag.v72n1.96143

Cruz, L. B., Sánchez-Cortés, M.S., Orantes-García, C., Moreno-Moreno, R. A., & Terrón-Amigón, E. (2021). Agrobiodiversidad de maíz y frijol en la milpa Ch’ol del ejido Amado Nervo, municipio de Yajalón, Chiapas. Etnobiología, 19(3), 51–69. https://www.revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/401

Damena, O., Tilahun, L., Kuyu, C. G., Bekele, Y., Yirga, T., Teka, T. A., & Hailu, D. (2022). Design, construction, and testing of passive type solar tunnel for maize grain disinfestations. Heliyon, 8(1), Article e08739. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08739

Díaz Santos, R., Castro Fernández, M., Santos Fuentefría, A., & Vilaragut Llanes, M. (2018). Análisis de la influencia del ángulo de inclinación en la generación de una central fotovoltaica. Revista de Ingeniería Energética, 39(3), 146–156. http://scielo.sld.cu/pdf/rie/v39n3/rie02318.pdf

Espinoza, J. E., & Castillo, F. M. (2024). Manual técnico para el manejo agronómico del cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris). Universidad Nacional Agraria. https://cenida.una.edu.ni/relectronicos/renf01e77.pdf

Farooq, M. A., Ma, W., Shen, S., & Gu, A. (2022). Underlying Biochemical and Molecular Mechanisms for Seed Germination. International Journal of Molecular Sciences, 23(15), Article 8502. https://doi.org/10.3390/ijms23158502

Flechas-Bejarano, N., & Medina-Rivera, R. (2021). Efecto del almacenamiento en la viabilidad, germinación y vigor de semillas de Coffea arabica L. Revista Cenicafé, 72(2), Artículo e72206. https://doi.org/10.38141/10778/72206

Hampton, J. G., & TeKrony, D. M. (1995). Handbook of vigour test methods (3rd ed.). International Seed Testing Association.

Hendricks, S. B., & Taylorson, R. B. (1976). Variation in germination and amino acid leakage of seeds with temperature related to membrane phase change. Plant Physiology, 58(1), 7–11. https://doi.org/10.1104/pp.58.1.7

Hernández Martínez, O. (2005). Producción de semilla certificada de frijol (Phaseolus vulgaris L.) con dos tecnologías y en dos ambientes en el estado de Zacatecas [Tesis de maestría, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro]. Repositorio de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. http://www.repositorio.uaaan.mx:8080/bitstream/handle/123456789/6242/T15473%20HERN%C3%81NDEZ%20MART%C3%8DNEZ%2C%20OCTAVIO%20%20%20TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Impene, I. B., Valdés, R., Pozo, E., & Cárdenas, M. (2017). Efecto del ozono (O3) sobre semillas almacenadas del frijol común (Phaseolus vulgaris L.). Centro Agrícola, 44(4), 43–48. http://scielo.sld.cu/pdf/cag/v44n4/cag07417.pdf

Jamil, A., Khan, S. J., & Ullah, K. (2020). Genetic diversity for cell membrane thermostability, yield and quality attributes in cotton (Gossypium hirsutum L.). Genetic Resources and Crop Evolution, 67, 1405–1414. https://doi.org/10.1007/s10722-020-00911-w

Lamz Piedra, A., Cárdenas Travieso, R. M., Ortiz Pérez, R., Eladio Alfonzo, L., & Sandrino Himely, A. (2017). Evaluación preliminar de líneas de frijol común (Phaselus vulgaris L.) promisorios para siembras tempranas en Melena del Sur. Cultivos Tropicales, 38(4), 111–118. https://ediciones.inca.edu.cu/index.php/ediciones/article/view/1415

Lamz-Piedra, A., Leyva-Martínez, R. M., Ortiz-Pérez, R., Cárdenas-Travieso, R. M., & Gil-Diaz, V. D. (2021). ‘Odile’ nuevo cultivar de frijol común (Phaseolus vulgaris L.), rendimiento, adaptabilidad entre épocas y aceptabilidad campesina. Cultivos Tropicales, 42(3), Artículo e09. https://ediciones.inca.edu.cu/index.php/ediciones/article/view/1603

Maguire, J. D. (1962). Speed of germination—aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Science, 2(2), 176–177. https://doi.org/10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x

Maqueira López, L. A., Morejón Rivera, R., Roján Herrera, O., Blanco Váldes, Y., & Izquierdo Collazo, A. I. (2023). Germinación de semillas de arroz (Oryza sativa L.) a diferentes temperaturas. Cultivos Tropicales, 44(4), Artículo e01. https://ediciones.inca.edu.cu/index.php/ediciones/article/view/1744/3658

Maqueira-López, L. A., Roján-Herrera, O., Solano-Flores, J., & Milagros-Santana, I. (2021). Germinación de semillas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) a diferentes temperaturas. Cultivos Tropicales, 42(2), Artículo e03. https://ediciones.inca.edu.cu/index.php/ediciones/article/view/1587

Marcos Valle, F. J., Gastón, A., Abalone, R. M., de la Torre, D. A., Castellari, C. C., & Bartosik, R. E. (2021). Study and modelling the respiration of corn seeds (Zea mays L.) during hermetic storage. Biosystems Engineering, 208, 45–57. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2021.05.009

Morejón Mesa, Y., Tsujimoto, T., & Watahiki, T. (2011). Fabrication and evaluation of a Solar Grain Dryer. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 20(3), 68–72.

Özden, E. (2022). Imbibition-induced changes in cell membrane on germination and some physiological parameters in aged cress (Lepidium sativum L.) seeds. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 46(4), 453–465. https://doi.org/10.55730/1300-011X.3017

Prasertthai, P., Paethaisong, W., Theerakulpisut, P., & Dongsansuk, A. (2022). High temperature alters leaf lipid membrane composition associated with photochemistry of PSII and membrane thermostability in rice seedlings. Plants, 11(11), Article 1454. https://doi.org/10.3390/plants11111454

Rashid, M., Hampton, J. G., Shaw, M. L., Rolston, M. P., Khan, K. M., & Saville, D. J. (2020). Oxidative damage in forage rape (Brassica napus L.) seeds following heat stress during seed development. Journal of Agronomy and Crop Science, 206(1), 101–117. https://doi.org/10.1111/jac.12372

Romero Pintor, E. P., Pelayo Robelto, W. V., Otalora Cristancho, A., & Ortiz Villota, M. T. (2020). Evaluación de la calidad de semillas de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) variedad Palicero en el banco de semillas de la Universidad Libre. Avances: Investigación en Ingeniería, 17(1), 1–15. https://doi.org/10.18041/1794-4953/avances.1.5897

Sánchez-Velázquez, O. A., Luna-Vital, D. A., Morales-Hernandez, N., Contreras, J., Villaseñor-Tapia, E. C., Fragoso-Medina, J. A., & Mojica, L. (2023). Nutritional, bioactive components and health properties of the milpa triad system seeds (corn, common bean and pumpkin). Frontiers in Nutrition, 10, Article 1169675. https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1169675

Souza, A. D. V., Santosa, D., Rodriguesa, A. A., Zuchib, J., Vieirac, M. C., & Salesa, J. F. (2023). Physical and physiological soybean seed qualities stored under different environmental conditions and storage bag depths. Brazilian Journal of Biology, 83, Article e277916. https://doi.org/10.1590/1519-6984.277916

Suárez, J. C., Anzola, J. A., Contreras, A. T., Salas, D. L., Vanegas, J. I., Urban, M. O., Beebe, S. E., & Rao, I. M. (2022). Photosynthetic and grain yield responses to intercropping of two common bean lines with maize under two types of fertilizer applications in the colombian amazon region. Scientia Horticulturae, 301, Article 111108. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2022.111108

Szczerba, A., Płażek, A., Pastuszak, J., Kopeć, P., Hornyák, M., & Dubert, F. (2021). Effect of low temperature on germination, growth, and seed yield of four soybean (Glycine max L.) cultivars. Agronomy, 11(4), Article 800. https://doi.org/10.3390/agronomy11040800

Taher, H., San Martino, S., Abadía, M. B., & Bartosik, R. E. (2023). Respiration of barley seeds (Hordeum vulgare L.) under different storage conditions. Journal of Stored Products Research, 104, Article 102178. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2023.102178

Velasco-Villabona, S., Quevedo-García, E., & Chaparro-García, A. L. (2024). Alelopatía de Cenchrus clandestinus en la germinación de frijol (Phaseolus vulgaris L.). Agronomía Mesoamericana, 35, Artículo 54725. http://dx.doi.org/10.15517/am.2024.54725

Vijayakumar, A., & Beena, R. (2023). Alterations in carbohydrate metabolism and modulation of Thermo-tolerance in tomato under heat stress. International Journal of Environment and Climate Change, 13(9), 2798–2818. https://doi.org/10.9734/ijecc/2023/v13i92514

Zhang, K., Zhang, Y., Sun, J., Meng, J., & Tao, J. (2021). Deterioration of orthodox seeds during ageing: Influencing factors, physiological alterations and the role of reactive oxygen species. Plant Physiology and Biochemistry, 158, 475–485. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.11.031

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

Puede hallar permisos más allá de los concedidos con esta licencia en pccmca@gmail.com