Artículo científico

Volumen 36: Artículo 922, 2025

e-ISSN 2215-3608, https://doi.org/10.15517/am.2025.922

Efecto de las aplicaciones de biol y riego deficitario en el desempeño agronómico del cultivo de lechuga*

Effect of biol and deficit irrigation applications on the agronomic performance of lettuce crop

Belén Estefanía Simbaña-Cifuentes1, Marlon Fernando Monge-Freile1, Katiuska Carolina Molina-Yépez1, Génesis Yamileth Bustamante-Saltos1

* Recepción: 4 de febrero, 2025. Aceptación: 31 de marzo, 2025. Este trabajo formó parte del proyecto de investigación “Caracterización físico-química del biol a base de microorganismos nativos de montaña, y su interacción con el riego deficitario en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.)”, realizado por Belén Estefanía Simbaña-Cifuentes en el programa de Maestría en Biotecnología Agropecuaria, Facultad de Posgrado, Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Quevedo, Ecuador.

1 Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Quevedo, Los Ríos, Ecuador. belen.simbana2016@uteq.edu.ec (https://orcid.org/0000-0002-2248-7388); mmongef@uteq.edu.ec (autor para correspondencia, https://orcid.org/0000-0001-5397-910X); katiuska.molina2016@uteq.edu.ec (https://orcid.org/0000-0003-1058-4671); genesis.bustamante2016@uteq.edu.ec (https://orcid.org/0000-0002-9738-7605).

Resumen

Introducción. El biol y el riego deficitario reducen el uso de fertilizantes sintéticos y optimizan el uso del agua, respectivamente. Objetivo. Analizar el impacto de un biol a base de hojarasca y el riego deficitario en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.). Materiales y métodos. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con un arreglo factorial 2 × 3. Los tratamientos evaluados fueron T1 (sin biol + 100 % de la ETc), T2 (sin biol + 75 % de la ETc), T3 (sin biol + 50 % de la ETc), T4 (con biol + 100 % de la ETc), T5 (con biol + 75 % de la ETc) y T6 (con biol + 50 % de la ETc). Las variables evaluadas fueron caracterización físico-química del biol, comportamiento agronómico del cultivo (diámetro de raíz, longitud de raíz, longitud de hoja, número de hojas, peso total, peso comercial, rendimiento y materia seca) y eficiencia en el uso del agua. Resultados. El biol mostró un pH de 5,6, conductividad eléctrica de 6,92 dS/m y temperatura de 22,5 °C, además de altos niveles de nutrientes esenciales como nitrógeno, potasio, calcio y hierro. En cuanto a los metales pesados, como cadmio y plomo, las concentraciones se mantuvieron dentro de los estándares internacionales aceptables. En términos agronómicos, se observaron diferencias significativas en altura de planta, diámetro de raíz, longitud foliar, número de hojas y peso total entre el tratamiento T4 (con biol + 100 % de la ETc) y T3 (sin biol + 50 % de la ETc). Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticas en el resto de variables. Conclusiones. El biol mejoró el cultivo de Lactuca sativa L. T4 mostró el mayor rendimiento, mientras que T6 alcanzó 21,04 kg/m³, lo que sugiere un uso más eficiente del agua en riego deficitario.

Palabras clave: biofertilizante, eficiencia del riego, Lactuca sativa, agricultura sostenible.

Abstract

Introduction. Biol and deficit irrigation reduce the use of synthetic fertilizers and optimize water use, respectively. Objective. To analyze the impact of a leaf litter-based biol and deficit irrigation on lettuce cultivation (Lactuca sativa L.). Materials and methods. A randomized complete block design with a 2 × 3 factorial arrangement was used. The evaluated treatments were T1 (without biol + 100 % of ETc), T2 (without biol + 75 % of ETc), T3 (without biol + 50 % of ETc), T4 (with biol + 100 % of ETc), T5 (with biol + 75 % of ETc), and T6 (with biol + 50 % of ETc). The evaluated variables included physicochemical characterization of the biol, agronomic performance of the crop (root diameter, root length, leaf length, number of leaves, total weight, commercial weight, yield, and dry matter), and water use efficiency. Results. The biol showed a pH of 5.6, electrical conductivity of 6.92 dS/m, and a temperature of 22.5 °C, as well as high levels of essential nutrients such as nitrogen, potassium, calcium, and iron. Regarding heavy metals such as cadmium and lead, concentrations remained within internationally acceptable standards. Agronomically, significant differences were observed in plant height, root diameter, leaf length, number of leaves, and total weight between treatment T4 (with biol + 100 % of ETc) and T3 (without biol + 50 % of ETc). However, no statistical differences were found in the remaining variables. Conclusions. Biol improved the cultivation of Lactuca sativa L. T4 showed the highest yield, while T6 reached 21.04 kg/m³, suggesting more efficient water use under deficit irrigation.

Keywords: biofertilizer, irrigation efficiency, Lactuca sativa, sustainable agriculture.

Introducción

La agricultura enfrenta el desafío de equilibrar la producción de alimentos con la conservación de los recursos naturales (McLennon et al., 2021; Saleem et al., 2024). La dependencia excesiva de fertilizantes sintéticos y el uso ineficiente del agua para riego han generado impactos ambientales negativos (Amin & Jilani, 2024), como la degradación del suelo (Hossain et al., 2022), la contaminación de cuerpos de agua (Bijay-Singh & Craswell, 2021) y la disminución de la disponibilidad hídrica (Bedasa, 2024). La búsqueda de estrategias sostenibles para optimizar la producción agrícola sin comprometer el entorno es fundamental.

El biol, un biofertilizante obtenido mediante la fermentación anaeróbica de material vegetal y microorganismos nativos, representa una alternativa viable a los fertilizantes sintéticos (Areeshi, 2022). Su aplicación estimula la actividad microbiana del suelo (Du et al., 2022), mejora la disponibilidad de nutrientes, favorece la retención de agua (Bhunia et al., 2021), fortalece la resiliencia de los cultivos, contribuye a la seguridad alimentaria y ayuda a mitigar los efectos del cambio climático (Bongiovanni & Tuninetti, 2021).

El riego deficitario surge como una estrategia clave para maximizar la eficiencia en el uso del agua en la agricultura (Amico Rodríguez et al., 2025). Esta herramienta consiste en aplicar estrés hídrico controlado en momentos críticos del ciclo del cultivo (Abdelfattah & Mostafa, 2024), lo que permite un uso racional del recurso sin afectar significativamente el rendimiento (Chaves et al., 2007).

A pesar de los beneficios potenciales del biol y el riego deficitario, la interacción entre ambas prácticas en cultivos hortícolas, como la lechuga (Lactuca sativa L.), sigue siendo poco explorada. En particular, es necesario evaluar cómo la combinación de biol y diferentes niveles de riego influye en el desarrollo agronómico del cultivo y en la eficiencia en el uso del agua en zonas con recursos hídricos restringidos (Vélez-Sánchez et al., 2021). En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo analizar el impacto de un biol a base de hojarasca y el riego deficitario en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.).

Materiales y métodos

Localización y condiciones edafoclimáticas del sitio experimental

Esta investigación se desarrolló en el Campus La María de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ubicado en el kilómetro 7,5 de la carretera Quevedo-El Empalme, en el recinto San Felipe, cantón Mocache, provincia de Los Ríos, Ecuador (coordenadas 01° 04' 56" de latitud sur y 79° 30' 08" de longitud oeste). La fase experimental se extendió durante un periodo de 60 días, comprendido entre septiembre y noviembre de 2023.

El sitio se ubica a una altitud de 64 m. Durante el año 2023, las condiciones edafoclimáticas promedio del Campus La María estuvieron comprendidas por una temperatura promedio de 24,87 °C, una precipitación anual de 2223,85 mm y una humedad relativa del 85,48 %. Además, la heliofanía anual alcanzó las 898,66 horas. La topografía se caracteriza por ser irregular, según datos recopilados en la Estación Meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, ubicada en la Estación Experimental Tropical Pichilingue del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador.

Análisis de datos

El experimento se desarrolló siguiendo un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial 2 × 3. El factor A correspondió a la presencia de biol (a1: con biol, a2: sin biol), y el factor B a las láminas de riego (b1: 100 %, b2: 75 % y b3: 50 %). La interacción entre factores dio lugar a seis tratamientos con cuatro repeticiones cada uno, para un total de 24 unidades experimentales (parcelas de 6 m2). Los detalles de los tratamientos estudiados se exponen en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Descripción de la programación de riego aplicado por cada tratamiento. Campus La María, Quevedo, Ecuador. 2023.

Table 1. Description of the irrigation schedule applied for each treatment. La María Campus, Quevedo, Ecuador. 2023.

Para el análisis estadístico, las variables de respuesta (diámetro de raíz, longitud de raíz, longitud de hoja, número de hojas, peso total, peso comercial, rendimiento y materia seca) fueron evaluadas mediante un análisis de varianza (ANDEVA) para determinar su significancia estadística. La comparación de medias entre los tratamientos se llevó a cabo utilizando la prueba de Tukey, con un nivel de significancia de p ≤ 0,05. Para fortalecer la validez del ANDEVA, se verificó el cumplimiento de los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas por medio de las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene, respectivamente. Los datos registrados se ingresaron en una hoja de cálculo de Excel 2019, en la cual se realizaron los correspondientes gráficos estadísticos. El análisis se ejecutó en el software libre RStudio versión 4.1.3 (Posit, 2025).

Procedimiento de elaboración del biol

Se recolectaron las hifas de los microorganismos de montaña del Bosque Protector Pedro Franco Dávila, ubicado en el km 26 del recinto Jauneche, cantón Palenque, en la vía Palenque-Mocache, provincia de Los Ríos. Las muestras se transportaron en bolsas plásticas hacia el área designada para la elaboración del biol. Para su fabricación, se utilizó un tanque de 200 L al que se incorporaron 50 kg de hojarasca que contenía las hifas, 25 kg de polvillo de arroz, un recipiente con 20 L de melaza y agua suficiente para completar el volumen del tanque.

Tras 90 días de fermentación, el biol fue cosechado, filtrado con un tamiz de acero inoxidable de 250 μm y almacenado en recipientes plásticos bajo sombra. La caracterización química del producto final siguió los procedimientos establecidos en el Manual de métodos estándar para el análisis de aguas y aguas residuales (Greenberg et al., 2012). Para la preparación de las muestras de biol a analizar, se procedió a homogenizarlas mediante un agitador mecánico a una velocidad de 300 rpm durante 5 min, antes de ubicarlas en recipientes estériles (Aznar, 2009).

Condiciones de siembra, riego y estimación de evapotranspiración

Se elaboró una mezcla para las bandejas de siembra utilizando 50 % de sustrato Biabor, derivado de cascarilla de arroz, y 50 % de tierra de sembrado. Ambos componentes fueron desinfectados por medio de un proceso térmico que consistió en humedecerlos, cubrirlos con plástico y exponerlos al sol por ocho horas. Tras este procedimiento, se dejaron ventilar y enfriar hasta alcanzar una temperatura adecuada. La mezcla preparada se utilizó para llenar las bandejas de germinación, donde se sembraron las plántulas.

Se delimitaron veinticuatro parcelas individuales de 6 m², con distancias de 0,5 m entre hileras y 0,4 m entre plantas, cada una con veinte plantas de lechuga, para un total de 500 plantas distribuidas en un área de 144 m². Una vez delimitada el área experimental, se procedió con su limpieza. La preparación del suelo se efectuó una semana antes de la siembra mediante labranza con arado de discos acoplados a un tractor a una profundidad aproximada de 30 cm.

Se instaló un sistema de riego por goteo con 48 laterales organizados en un diseño de 12 × 3 m, separados por 3 metros entre tratamientos. Las mangueras de 16 mm contenían goteros Supertif autocompensados ubicados cada 0,4 m, con un caudal de 2,2 L/h. Todo el sistema de riego y el dispositivo Venturi fueron hechos de policloruro de vinilo (PVC).

El trasplante de las plántulas se efectuó 45 días después de la siembra, asegurando una profundidad de 2 a 2,5 cm por plántula, con una separación de 40 cm entre plantas y 50 cm entre surcos para alcanzar una densidad de siembra de 50 000 plantas/ha. Después del trasplante, las plantas se regaron durante 10 días por la mañana para propiciar su adaptación al nuevo entorno. El tiempo y la cantidad de riego se ajustaron según los datos de evapotranspiración proporcionados por la Estación Meteorológica La María, ubicada a 2 km del sitio experimental. La descripción de la programación de riego por tratamiento se muestra en el Cuadro 1.

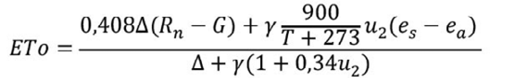

La evapotranspiración potencial del cultivo (ETo) se calculó utilizando datos climáticos de temperaturas máxima, mínima y media (°C), humedad relativa máxima, mínima y media (%), velocidad del viento (m/s), tensión de vapor de agua (kPa), evaporación del tanque clase A (mm día-1), precipitación diaria (mm) y duración de las horas de luz (horas día-1). Los datos fueron proporcionados por la Estación Meteorológica La María. Posteriormente, se usó la fórmula de Penman-Monteith. La estimación de ETo se realizó con el software ETo Calculator (versión 3.2). Para dicha estimación, se empleó la ecuación 1.

(1)

(1)

Donde, ETo es la evapotranspiración de referencia (mm día-1), ∆ es la pendiente de la curva de presión de vapor (kPa/°C), Rn es la radiación neta (MJ/m²/día), G es el flujo de calor del suelo (MJ/m²/día), γ es la constante psicrométrica (kPa/°C), T es la temperatura media del aire (°C), y u2 es la velocidad del viento a 2 m de altura (m/s) (Raes, 2012).

El coeficiente de cultivo (Kc) utilizado para la lechuga fue de 0,7 en la etapa inicial, 1,00 en la etapa media y 0,95 en la etapa final, según Allen et al. (2006). La evapotranspiración real del cultivo (ETc) se calculó multiplicando la evapotranspiración potencial (ETo) por el coeficiente de cultivo (Kc) según la ecuación 2.

Etc = Eto*Kc (2)

Tras la adaptación de las plantas, se aplicó biol mediante un dispositivo Venturi integrado al sistema de riego por goteo. Este dispositivo, con un diámetro de 12 mm en su parte central, permitió inyectar el biol a una velocidad estimada de 20 L/ha/semana directamente al suelo, aprovechando la presión mínima generada para una distribución eficiente. Se administraron 2 L de biol por ciclo de riego, asegurando una nutrición adecuada para las plantas. En paralelo, el control de malezas se realizó manualmente de manera periódica en las áreas experimentales.

Se efectuaron inspecciones semanales para monitorear la presencia de plagas. Como medida de control natural, se aplicó una vez por semana un repelente orgánico elaborado con ajo, ají y neem, reconocidos por sus propiedades insecticidas, especialmente eficaces contra insectos chupadores como los pulgones (Hemiptera: Aphididae). El repelente se distribuyó alrededor del cultivo utilizando una bomba aspersora con aplicaciones cada siete días.

La cosecha se llevó a cabo al término del ciclo agrícola de 90 días, cuando las plantas mostraron un color verde saludable, hojas completamente sueltas y un tamaño de 25 a 40 cm, características ideales para su recolección.

Variables evaluadas

Los análisis del biol incluyeron inspecciones físicas y químicas detalladas. La evaluación visual y olfativa siguió los métodos de Barrera-Herrera et al. (2023). La conductividad eléctrica y el pH se determinaron mediante conductimetría y potenciometría, respectivamente, según Woodard (1998).

Para los macronutrientes nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), se emplearon los métodos de Kjeldahl, fósforo reactivo y espectroscopia de absorción atómica siguiendo los protocolos de las normas ISO 11261 (International Organization for Standardization [ISO], 1995), ISO 11047 (ISO, 1998) e ISO 6878 (ISO, 2004). También se analizaron macronutrientes secundarios (Ca, Mg, S) y micronutrientes (B, Zn, Cu, Fe, Mn) con espectroscopia de absorción atómica (ISO, 1998). Los metales pesados como cadmio (Cd) y plomo (Pb) fueron evaluados utilizando las mismas normas (Azcarate et al., 2017).

La altura de planta se midió con cinta métrica, desde la base del tallo hasta el punto más alto de las hojas. El diámetro de la raíz se registró en su punto más ancho usando un calibrador digital de 200 mm (8 pulgadas) tras extraerla cuidadosamente del suelo. Para estimar la longitud de la raíz, se extendió sobre una superficie plana y se midió desde su inserción hasta el extremo distal.

La longitud y el ancho de las hojas se evaluaron con el calibrador, y el número de hojas se contó directamente en cada planta. El peso total se calculó recolectando y pesando muestras, y extrapolando los resultados a kilogramos por hectárea. Para el peso comercial (200 g), se consideraron solo las cabezas destinadas al mercado.

La materia seca se determinó secando las muestras en un horno a 65 °C hasta alcanzar un peso constante, lo que requirió alrededor de 48 horas. Posteriormente, se calculó el porcentaje de materia seca en relación con el peso inicial de las muestras.

La eficiencia en el uso del agua se evaluó mediante tratamientos de riego por goteo con y sin biofertilizante en parcelas de lechuga. El coeficiente de uso eficiente del agua se determinó calculando la biomasa producida por cada unidad de agua utilizada. Este análisis siguió el método descrito por Huber y Trecaman (2004), aplicando la ecuación 3 que relaciona el rendimiento obtenido con el volumen total de agua aplicado en cada tratamiento.

(3)

(3)

Resultados

Caracterización físico-química del biol

Los tratamientos con biol presentaron resultados significativos en tres parámetros clave. La temperatura registrada fue de 22,5 °C, lo que reflejó condiciones ambientales moderadas. El pH fue de 5,6, lo cual indicó una ligera acidez que pudo favorecer la disponibilidad de nutrientes esenciales para las plantas. La conductividad eléctrica alcanzó 6,92 dS/m. Esto evidenció una alta capacidad del biol para conducir corriente eléctrica.

El análisis de macronutrientes y micronutrientes confirmó la presencia de elementos fundamentales para el desarrollo vegetal. Entre los macronutrientes primarios, el nitrógeno (N) representó el 1,0 %, lo que favorece el crecimiento y desarrollo foliar; el fósforo (P) alcanzó el 0,01 %, esencial para la formación de raíces y frutos, y el potasio (K) se situó en 0,19 %, indispensable para la actividad enzimática y la tolerancia al estrés. En cuanto a los macronutrientes secundarios, se registraron calcio (Ca) en 0,49 %, necesario para la estructura celular; magnesio (Mg) en 0,09 %, crítico para la fotosíntesis, y azufre (S) en 0,05 %, primordial para la síntesis de proteínas.

El biol también contuvo micronutrientes importantes en concentraciones variadas. El hierro (Fe), fundamental para los procesos metabólicos de las plantas, se encontró en 113 ppm. Otros elementos detectados fueron boro (B) con 14 ppm, zinc (Zn) con 4 ppm, cobre (Cu) con 2 ppm y manganeso (Mn) con 5 ppm, presentes en cantidades relativamente bajas.

El análisis de metales pesados en el biol reveló concentraciones bajas, lo que resaltó su seguridad como biofertilizante. El cadmio (Cd) se registró en 0,03 mg/kg y el plomo (Pb) en 0,7 mg/kg, ambos valores dentro de los límites aceptables para su uso en la agricultura.

Altura de planta (cm)

Se identificaron diferencias significativas entre los tratamientos (p < 0,05) en la variable altura de planta. El tratamiento T4, que combinó la aplicación de biol con el 100 % de la evapotranspiración del cultivo (ETc), alcanzó la mayor altura promedio (25,05 cm) y se destacó significativamente frente a otros tratamientos. En contraste, T3 presentó la menor altura promedio (20,20 cm) (Cuadro 2).

Cuadro 2. Altura de la planta del cultivo de Lactuca sativa. Campus La María, Quevedo, Ecuador. 2023.

Table 2. Plant height of Lactuca sativa crop. La María Campus, Quevedo, Ecuador. 2023.

Diámetro de raíz (cm)

En el diámetro de raíz, se observaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos (p < 0,05). El tratamiento T4 (biol + 100 % de ETc) mostró el mayor diámetro promedio (2,44 cm), superando significativamente a los tratamientos T1 (1,95 cm), T2 (1,94 cm), T3 (1,89 cm) y T6 (2,03 cm) (Cuadro 3).

Cuadro 3. Diámetro y longitud de raíz del cultivo de Lactuca sativa. Campus La María, Quevedo, Ecuador. 2023.

Table 3. Root diameter and length of Lactuca sativa crop. La María Campus, Quevedo, Ecuador. 2023.

Longitud de raíz (cm)

Respecto a la longitud de raíz, no se observaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos (p < 0,05), ya que todos los valores promedio se agruparon en el mismo grupo estadístico. El tratamiento T4 (biol + 100 % de ETc) alcanzó la mayor longitud promedio (12,15 cm), mientras que T3 (9,48 cm) mostró la menor. Aunque hubo diferencias entre los tratamientos, estas no fueron estadísticamente significativas, lo que indica que el uso de biol y las distintas láminas de riego no influyeron de manera relevante en la longitud de raíz en este experimento (Cuadro 3).

Longitud de hoja (cm)

En cuanto a la longitud de hojas, se hallaron diferencias estadísticas entre los tratamientos (p < 0,05). El tratamiento T4 mostró la mayor longitud promedio (25,05 cm), superando significativamente a los demás. Por otro lado, T3 presentó la menor longitud de hojas (Cuadro 4).

Cuadro 4. Longitud y número de hojas del cultivo de Lactuca sativa. Campus La María, Quevedo, Ecuador. 2023.

Table 4. Length and number of leaves of Lactuca sativa crop. La María Campus, Quevedo, Ecuador. 2023.

Número de hojas

En el número de hojas, se observaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos (p < 0,05). El tratamiento T4 presentó el mayor número de hojas (34), superando significativamente a T3 (23), que mostró el valor más bajo. Por otro lado, los tratamientos T5 (30), T6 (29), T1 (27) y T2 (26), alcanzaron valores intermedios, sin diferencias significativas entre ellos (Cuadro 4).

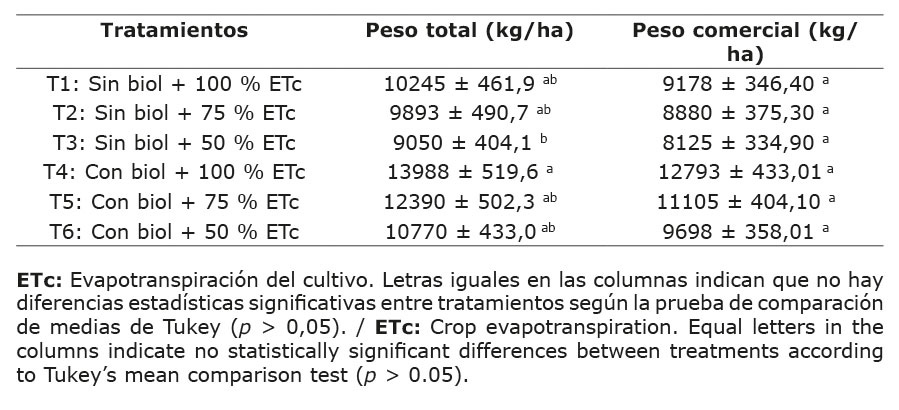

Peso total (kg/ha)

En el peso total (kg/ha), se hallaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos (p < 0,05). El tratamiento T4 presentó el mayor peso total (13 988 kg/ha), superando significativamente a T3 (9050 kg/ha), que mostró el valor más bajo. Por otro lado, los tratamientos T1 (10 245 kg/ha), T2 (9893 kg/ha), T5 (12 390 kg/ha) y T6 (10 770 kg/ha) alcanzaron valores intermedios, sin diferencias significativas entre ellos, ni con los tratamientos T4 y T3 (Cuadro 5).

Cuadro 5. Peso total y peso comercial del cultivo de Lactuca sativa. Campus La María, Quevedo, Ecuador. 2023.

Table 5. Total and commercial weight of Lactuca sativa crop. La María Campus, Quevedo, Ecuador. 2023.

Peso comercial (kg/ha)

En la variable peso comercial (kg/ha) no se observaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos (p > 0,05). El tratamiento T4 obtuvo el mayor peso comercial (12 793 kg/ha), mientras que T3 presentó el menor registro (8125 kg/ha) (Cuadro 5).

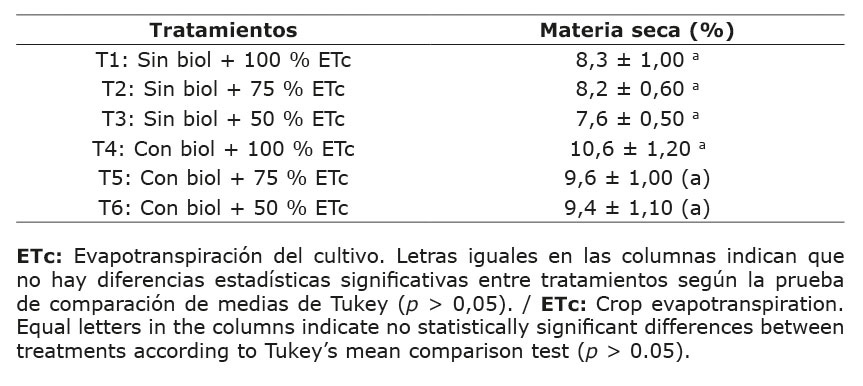

Materia seca (%)

En la variable materia seca, no se hallaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos (p > 0,05). El tratamiento T4 presentó el mayor porcentaje de materia seca (10,6 %), mientras que T3 mostró el promedio más bajo (7,6 %) (Cuadro 6).

Cuadro 6. Porcentaje de materia seca en el cultivo de Lactuca sativa bajo distintos tratamientos. Campus La María, Quevedo, Ecuador. 2023.

Table 6. Dry matter percentage of Lactuca sativa crop under different treatments. La María Campus, Quevedo, Ecuador. 2023.

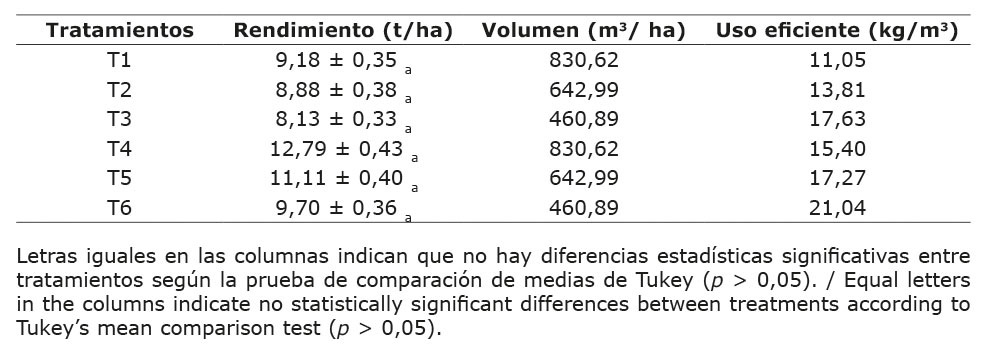

Rendimiento (t/ha)

En la variable rendimiento (t/ha) no se observaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos (p > 0,05), ya que todos los valores promedio se encontraron dentro del mismo grupo estadístico (“a”). El tratamiento T4 presentó el mayor rendimiento (12,79 t/ha), seguido por T5 (11,11 t/ha) y T6 (9,70 t/ha). Los tratamientos T1 (9,18 t/ha), T2 (8,88 t/ha) y T3 (8,13 t/ha) mostraron los promedios más bajos. Debido a la ausencia de diferencias estadísticas, se determinó que los tratamientos evaluados no influyeron significativamente en el rendimiento del cultivo (Cuadro 7).

Cuadro 7. Uso eficiente del agua por tratamiento evaluado. Campus La María, Quevedo, Ecuador. 2023.

Table 7. Water use efficiency per treatment evaluated. La María Campus, Quevedo, Ecuador. 2023.

Eficiencia en el uso del agua para las diferentes láminas

El tratamiento T6 (con biol + 50 % de ETc) fue el más eficiente con 21,04 kg/m³. Los tratamientos con una eficiencia intermedia fueron T3, T5, T4 y T2 con registros de 17,63, 17,27, 15,40 y 13,81 kg/m³ respectivamente. El tratamiento T1 (sin biol + 100 % de ETc) fue el menos eficiente con un registro de 11,05 kg/m3 (Cuadro 7).

Discusión

La conductividad eléctrica alcanzó 6,92 dS/m, dentro de rangos seguros según Tarigo et al. (2004), aunque superior a los 4,08 dS/m reportados por Soria et al. (2001). En macronutrientes, el biol presentó 10 000 mg/L de nitrógeno, 100 mg/L de fósforo y 1900 mg/L de potasio, superando los registros de Quiñones Ramirez et al. (2016) en bioles de residuos orgánicos, lo cual destaca la influencia de los insumos en la fermentación y la necesidad de estandarizar su producción. Las concentraciones de macronutrientes secundarios fueron 4900 mg/L de calcio, 900 mg/L de magnesio y 500 mg/L de azufre, superiores a las halladas por Gil Ramírez et al. (2023), lo que resalta la importancia de los sustratos iniciales. Estos nutrientes mejoran la fertilidad del suelo y el rendimiento de cultivos (Navarro Pedreño et al., 1995).

En micronutrientes, se encontraron 113 mg/L de hierro, 14 mg/L de bromo, 4 mg/L de zinc, 2 mg/L de cobre y 5 mg/L de manganeso. Dichos valores son menores que los reportados por Peralta-Veran et al. (2016), quienes observaron que mayores proporciones de excrementos y melaza incrementan la concentración de micronutrientes, destacando el impacto de los insumos en la disponibilidad nutricional.

Sobre los metales pesados, las concentraciones de cadmio (0,03 mg/kg) y plomo (0,7 mg/kg) se encontraron dentro de los límites establecidos por la norma internacional Codex Stan 193-1995 (Food and Agriculture Organization of the United Nations & World Health Organization, 2019). Esto contrasta con estudios como el de Medina et al. (2015), que reportaron niveles superiores en diferentes bioles, evidenciando el riesgo de bioacumulación de metales pesados en la cadena alimentaria. Por ello, es esencial adoptar prácticas sostenibles que minimicen la contaminación del suelo y aseguren cultivos seguros para el consumo humano.

En el análisis del crecimiento del cultivo de lechuga, el tratamiento T4 (biol + 100 % ETc) destacó como el más efectivo, logrando un promedio de 25,1 cm de altura y superando significativamente a otros tratamientos. Este resultado coincide con lo indicado por Mamani Mamani (2021), quien registró una altura promedio de 11,78 cm en Valerianella locusta L. bajo condiciones similares, aunque con biol de ovino. Es importante destacar que ambos estudios se realizaron en suelos naturales, lo cual puede influir en la disponibilidad de nutrientes.

En condiciones hidropónicas, Calderón Nieto (2013) obtuvo un crecimiento máximo de 17,73 cm al aplicar 300 cm³ de biol por litro de agua en la variedad ‘Green Salad Bowl’. Esto subraya que el tipo de sustrato y sistema de cultivo influyen significativamente en el desempeño del biol. Además, el tratamiento T4 mostró el mayor diámetro radical (2,45 cm), siendo estadísticamente superior, aunque sin diferencias significativas en la longitud radicular (12,2 cm). Cardeña Curo (2012) reportó mejores resultados con un biol tipo 3 (mezcla de estiércol vacuno, biol reciclado y agua) en lechuga romana, alcanzando diámetros de 3,65 cm y longitudes de raíz de 17,95 cm.

En términos de longitud de hoja, el T4 logró un promedio de 25,05 cm, con un ahorro de hasta el 50 % en agua sin afectar el cultivo. Chávez Merino (2017) reportó 21,62 cm con un tratamiento de viseras de pescado y atribuyó las diferencias al contenido de nitrógeno en los biofertilizantes. El T4 también sobresalió en el número de hojas, con un promedio de 34 por planta, significativamente superior a las 24 hojas por planta obtenidas por Neri Chávez et al. (2017) al usar una combinación de biol, humus y guano de islas.

El peso comercial del tratamiento T4 alcanzó 12,79 t/ha, aunque sin diferencias significativas respecto a otros tratamientos. Estos resultados coinciden con Girón-Carrillo et al. (2018), quienes reportaron un rendimiento de 12,02 t/ha con un biofertilizante compuesto por rastrojo, guano de cuy, bagazo y vinaza. La evidencia confirma que la combinación de biol y una adecuada gestión del agua promueve el desarrollo agronómico de Lactuca sativa L.

Por último, el tratamiento T6 (biol + 50 % de la ETc) mostró la mayor eficiencia en el uso del agua, con un rendimiento de 21,04 kg/m³, superando a T3 (17,63 kg/m³) y T5 (17,27 kg/m³). Este resultado se debe a la adecuada gestión del estrés hídrico, que aumentó la producción por unidad de agua utilizada. En comparación, Rodríguez et al. (2014) reportaron 18,73 kg/m³ con un 60 % de la ETc y riego cada dos días. Por lo tanto, T6 se considera la opción más eficiente para escenarios donde optimizar el agua es esencial.

Conclusiones

La combinación de biol con el 100 % de la ETc optimizó el crecimiento vegetativo del cultivo de lechuga, mientras que su aplicación con el 50 % de la ETc incrementó la eficiencia en el uso del agua.

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo por el acceso a sus laboratorios, instalaciones y equipos, lo cual hizo posible la realización de esta investigación.

Conflicto de interés

Los autores declaran que no tienen intereses en competencia.

Referencias

Abdelfattah, A., & Mostafa, H. (2024). Potential of soil conditioners to mitigate deficit irrigation impacts on agricultural crops: a review. Water Resour Manage, 38(8), 2961–2976. https://link.springer.com/article/10.1007/s11269-024-03800-4

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (2006). Evapotranspiración del cultivo. Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos (Estudio FAO Riego y Drenaje n.º 56). Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. https://www.fao.org/4/x0490s/x0490s00.htm

Amico Rodríguez, J. M. D., Morales Guevara, D. M., Guerrero Domínguez, L., & Santa Cruz Suarez, A. (2025). Efecto del riego deficitario controlado en el desarrollo de plantas de maíz. Cultivos Tropicales, 46(1), Artículo e03. https://ediciones.inca.edu.cu/index.php/ediciones/article/view/1835

Amin, F., & Jilani, M. I. (2024). Environmental, Microbiological and Chemical Implications of Fertilizers use in soils: a review. International Journal of Chemical and Biochemical Sciences, 25(18), 56–73. https://www.iscientific.org/wp-content/uploads/2024/02/6-IJCBS-24-25-18-6.pdf

Areeshi, M. Y. (2022). Recent advances on organic biofertilizer production from anaerobic fermentation of food waste: overview. International Journal of Food Microbiology, 374, Article 109719. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2022.109719

Azcarate, M. P., Baglioni, M., Brambilla, C., Brambilla, E., Fernandez, R., Kloster, N. S., Noellemeyer, E. J., Ostinelli, M., Pérez, M., Quiroga, A., & Savio, M. (2017). Métodos de análisis e implementación de calidad en el laboratorio de suelos. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/68416

Aznar, J. (2009). Manual de obtención y manejo de muestras para el laboratorio clínico. Servicio Andaluz de Salud. https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-pdf_publicacion/2021/MANUALOBTYMANMUESTRAS.pdf

Barrera-Herrera, J. A., Díaz-Rojas, C. A., Prat, N., & Roa-Fuentes, C. A. (2023). Macroinvertebrados acuáticos en un gradiente altitudinal del río Garagoa, Andes orientales de Colombia. Revista de Biología Tropical, 71(1), Artículo e51538. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt/article/view/51538

Bedasa, Y. (2024). Is Africa’s food insecurity linked to land use coverage, irrigation adoption and water scarcity? Irrigation and Drainage, 73(1), 334–345. https://doi.org/10.1002/ird.2873

Bhunia, S., Bhowmik, A., Mallick, R., & Mukherjee, J. (2021). Eficiencia agronómica de fertilizantes orgánicos de origen animal y sus efectos en la biología y la fertilidad del suelo: Una revisión. Agronomía, 11(5), Artículo 823. https://doi.org/10.3390/agronomy11050823

Bijay-Singh, & Craswell, E. (2021). Fertilizers and nitrate pollution of surface and ground water: an increasingly pervasive global problem. SN Applied Sciences, 3, Article 518. https://doi.org/10.1007/s42452-021-04521-8

Bongiovanni, R., & Tuninetti, L. (2021). Huella de carbono y huella energética del etanol anhidro producido en una mini destilería “minidest” en origen. RIA. Revista de Investigaciones Agropecuarias, 47(2), 273–284. https://ria.inta.gob.ar/wp-content/uploads/2021/10/pubria2021_47n2_agosto_0.pdf

Calderón Nieto, J. B. (2013). Comportamiento agronómico de dos cultivares de lechuga (Lactuca sativa L.), sembradas mediante sistema hidropónico utilizando tres dosis de biol en el cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Babahoyo]. Repositorio digital de la Universidad Técnica de Babahoyo. http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/277

Cardeña Curo, N. (2012). Efecto de tres tipos de biol y dos densidades de siembra en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L. var. Great lakes) en condiciones del Centro Agronómico K’ayra [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco]. Repositorio digital de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. https://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/20.500.12918/1118

Chaves, M. M., Santos, T. P., Souza, C. R., Ortuño, M. F., Rodrigues, M. L., Lopes, C. M., Maroco, J. P., & Pereira, J. S. (2007). Deficit irrigation in grapevine improves water-use efficiency while controlling vigour and production quality. Annals of Applied Biology, 150(2), 237–252. https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.2006.00123.x

Chávez Merino, I. P. (2017). Uso de biol a partir de vísceras de pescado en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa) en Pampas-Huancavelica 2017 [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. Repositorio digital de la Universidad César Vallejo. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16596

Du, T.-Y., He, H.-Y., Zhang, Q., Lu, L., Mao, W.-J., & Zhai, M.-Z. (2022). Positive effects of organic fertilizers and biofertilizers on soil microbial community composition and walnut yield. Applied Soil Ecology, 175, Article 104457. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2022.104457

Food and Agriculture Organization of the United Nations, & World Health Organization. (2019). Norma general del Codex para los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y piensos (CODEX STAN 193-1995). https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/livestockgov/documents/CXS_193s.pdf

Gil Ramírez, L. A., Leiva Cabrera, F. A., Lezama Escobedo, M. K., Bardales Vásquez, C. B., & León Torres, C. A. (2023). Biofertilizante “biol”: caracterización física, química y microbiológica. Revista Alfa, 7(20), 336–345. https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v7i20.219

Girón-Carrillo, C. E., Martínez-Olmedo, C. E. F., Monterroza-Domínguez, M. P., Aguirre-Castro, C. A., Hernández-Juárez, M. de J., & Lara-Ascencio, F. (2018). Influencia de la aplicación de bocashi y lombriabono en el rendimiento de calabacín (Cucurbita pepo L.), espinaca (Spinacia oleracea L.), lechuga (Lactuca sativa L.) y remolacha (Beta vulgaris L.), bajo el método de cultivo biointensivo, San Ignacio, Chalatenango, El Salvador. Revista Agrociencia, 1(03), 28–40. https://www.agronomia.ues.edu.sv/agrociencia/index.php/agrociencia/article/view/73

Greenberg, A., Clesceri, L., & Eaton, A. (2012). Standard methods for the examination of water and wastewater (22nd ed.). American Public Health Association.

Hossain, M. E., Shahrukh, S., & Hossain S. A. (2022). Chemical fertilizers and pesticides: impacts on soil degradation, groundwater, and human health in Bangladesh. In V. P. Singh, S. Yadav, K. K. Yadav, & R. N. Yadava (Eds.), Environmental degradation: Challenges and strategies for mitigation (pp 63–92). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95542-7_4

Huber, A., & Trecaman, R. (2004). Eficiencia del uso del agua en plantaciones de Pinus radiata en Chile. Bosque, 25(3), 33–43. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92002004000300004

International Organization for Standardization. (1995). ISO 11261:1995: Soil quality — Determination of total nitrogen — Modified Kjeldahl method. Retrieved February 3, 2025, from https://www.iso.org/standard/19239.html

International Organization for Standardization. (1998). ISO 11047:1998: Soil quality — Determination of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel and zinc — Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods. Retrieved February 3, 2025, from https://www.iso.org/es/contents/data/standard/02/40/24010.html

International Organization for Standardization. (2004). ISO 6878:200: Water quality — Determination of phosphorus — Ammonium molybdate spectrometric method. Retrieved February 3, 2025, from https://www.iso.org/standard/36917.html

Mamani Mamani, P. (2021). Evaluación de comportamiento agronómico de tres cultivares de lechuga (Lactuca sativa L.) En ambientes atemperados en la localidad de Corpa [Tesis de pregrado, Universidad Pública de El Alto]. Repositorio digital de la Universidad Pública de El Alto. https://repositoriodicyt.upea.bo/jspui/bitstream/123456789/56/1/EVALUACION%20DE%20COMPORTAMIENTO%20AGRONOMICO%20DE%20TRES%20CULTIVARES%20DE%20LECHUGA.pdf

McLennon, E., Dari, B., Jha, G., Sihi, D., & Kankarla, V. (2021). Regenerative agriculture and integrative permaculture for sustainable and technology driven global food production and security. Agronomy Journal, 113(6), 4541–4559. https://doi.org/10.1002/agj2.20814

Medina, A., Quipuzco, L., & Juscamaita, J. (2015). Evaluación de la calidad de biol de segunda generación de estiércol de ovino producido a través de biodigestores. Anales Científicos, 76(1), 116–124. https://doi.org/10.21704/ac.v76i1.772

Navarro Pedreño, J., Moral Herrero, R., Gómez Lucas, I., & Mataix Beneyto, J. J. (1995). Residuos orgánicos y agricultura. Universidad de Alicante.

Neri Chávez, J. C., Collazos Silva, R., Huamán Huamán, E., & Oliva, M. (2017). Aplicación de abonos orgánicos y biofertilizante en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.), distrito de Chachapoyas. Revista de Investigación de Agroproducción Sustentable, 1(1), 38–46. https://doi.org/10.25127/aps.20171.348

Peralta-Veran, L., Juscamaita-Morales, J., & Meza-Contreras, V. (2016). Obtención y caracterización de abono orgánico líquido a través del tratamiento de excretas del ganado vacuno de un establo lechero usando un consorcio microbiano ácido láctico. Ecología Aplicada, 15(1), 1–10. http://dx.doi.org/10.21704/rea.v15i1.577

Posit. (2025). RStudio Desktop. https://posit.co/download/rstudio-desktop/

Quiñones Ramirez, H., Trejo Cadillo, W., & Juscamaita Morales, J. (2016). Evaluación de la calidad de un abono líquido producido vía fermentación homoláctica de heces de alpaca. Ecología Aplicada, 15(2), 133–142. https://doi.org/10.21704/rea.v15i2.753

Raes, D. (2012, September). The ETo calculator. Evapotranspiration from a reference surface (Reference Manual Version 3.2.). Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://irre.ku.ac.th/otpaper/pdf/ETo-calculator-ReferenceManualV32.pdf

Rodríguez, R., Rázuri, L., Swarowsky, A., & Rosales, J. (2014). Efecto del riego deficitario y diferentes frecuencias en la producción del cultivo de pimentón. Interciencia, 39(8), 591–596. https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2017/11/591-c-Rodr%C3%ADguez-6.pdf

Saleem, A., Anwar, S., Nawaz, T., Fahad, S., Saud, S., Ur Rahman, T., Rasheed Khan, M. N., & Nawaz, T. (2024). Securing a sustainable future: the climate change threat to agriculture, food security, and sustainable development goals. Journal of Umm Al-Qura University for Applied Sciences, 2024. https://doi.org/10.1007/s43994-024-00177-3

Soria, M., Ferrera, R., Etchevers, J., Alcántar, G., Trinidad, J., Borges, L., & Pereyda, G. (2001). Producción de biofertilizantes mediante biodigestión de excreta líquida de cerdo. Revista Terra, 19(4), 353–362.

Tarigo, A., Repetto, C., & Acosta, D. (2004). Evaluación agronómica de biofertilizantes en la producción de lechuga (Lactuca sativa) a campo [Tesis de pregrado, Universidad de la República]. Repositorio digital de la Universidad de la República. https://www.academia.edu/33816836/UNIVERSIDAD_DE_LA_REPUBLICA_FACULTAD_DE_AGRONOMIA_EVALUACI%C3%93N_AGRON%C3%93MICA_DE_BIOFERTILIZANTES_EN_LA_PRODUCCION_DE_LECHUGA_Lactuca_sativa_A_CAMPO

Vélez-Sánchez, J. E., Molina-Ochoa, M. J., & Rodríguez-Hernández, P. (2021). Efecto del riego deficitario controlado (RDC) en el crecimiento vegetativo del peral variedad Triunfo de Viena (Pyrus communis L.). Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 24(2), Artículo e2007. https://doi.org/10.31910/rudca.v24.n2.2021.2007

Woodard, K. (1998). Documento de técnicas de control de materia particulada fina proveniente de fuentes estacionarias. Timberlyne Center. https://www3.epa.gov/ttncatc1/dir1/pmcontech2.pdf

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

Puede hallar permisos más allá de los concedidos con esta licencia en pccmca@gmail.com