resumen

En este estudio se analizó el tratamiento teórico y problemáticas investigadas sobre las mujeres en la academia universitaria. Se utilizó el método de Revisiones Bibliográficas Sistematizada Framework para Ciencias Humanas y Sociales. (Framework ReSiste-CHS), de Codina (2020). En las fases de búsqueda y evaluación de las fuentes primarias se utilizó el método Prisma. El criterio de inclusión para las revistas fue su calificación en los tres primeros grupos del sistema CIRC, que fuesen estudios cualitativos publicados del 2015 al 2023. A través de las herramientas de análisis del software Atlas Ti se elaboró una matriz de coocurrencia de códigos y mapa semántico. Se identificaron los aportes del capitalismo académico, las teorías feministas y el construccionismo estructuralista como principales ejes que explican las políticas educativas y de investigación, las trayectorias e identidad docente, significado del trabajo, los factores protectores o de riesgo psicosocial en el trabajo, los resultados y conclusiones de los artículos analizados. Se concluye que los aportes en el estudio de las académicas universitarias teóricamente se estructuran a partir de la perspectiva del capitalismo académico y el feminismo para dar cuenta de los factores sociales, culturales, institucionales y organizacionales, que interactúan en el desarrollo laboral de las mujeres académicas en la universidad.

PALABRAS CLAVE: Profesoras-investigadoras, Perspectiva de género, Trayectorias académicas, Universidades.

ABSTRACT

This study probes into how academic literature has represented the challenges faced by women in academia using the Systematized Bibliographic Reviews Framework method for Human and Social Sciences (Framework ReSiste-CHS), Codina (2020). The study employed the Prisma method for the search and assessment phase of the primary sources. Journals selected for the literature review had to be positioned in the top three categories of the CIRC classification system and consist of qualitative studies published from 2015 to 2023. A code co-occurrence matrix and semantic map were created through the analytical tools of the Atlas Ti software. Academic capitalism, feminist, and structural constructionism theories were identified as the foundation of policies governing teaching and research, academic career path, faculty identity, the value of work and mental and social factors affecting job performance. The study concludes that contributions to the understanding of university academics are theoretically framed through the lenses of academic capitalism and feminism, to account for the social, cultural, institutional, and organizational factors influencing the professional development of women academics in higher education. Studies concerning women in academia primarily draw from concepts of academic capitalism and feminist theory. These concepts elucidate the impact of social, cultural, institutional, and organizational factors on the careers and professional development of women in higher education.

KEYWORDS: Professors-Researchers, Gender Perspective, Academic Careers, Universities.

INTRODUCción

Desde las primeras décadas del siglo XX, hasta nuestros días, los temas sobre la transformación de las universidades públicas y el trabajo académico han sido objeto de estudio por diversas perspectivas teóricas. Sus discusiones se han centrado principalmente en explicaciones sobre el contexto de la educación superior y el papel del Estado en la vida universitaria; el análisis en la percepción social de la universidad pública y la docencia universitaria; así como los efectos de la implantación de modelos institucionales y laborales demandados por el mercado.

El Capitalismo Académico y las Universidades públicas

En estos temas coyunturales se ubican los estudios sobre la crisis del trabajo académico en las universidades públicas y las principales problemáticas que enfrenta el personal docente en razón del desdibujamiento de su papel como figura central en la generación y divulgación del conocimiento. Ejemplo de ello son las aportaciones de Slaughter y Leslie (1997) y Slaughter y Rhoades (2004) quienes a través de su obra Academic Capitalism expusieron las repercusiones de la globalización en la educación superior, tanto en las políticas sobre la financiación a las universidades públicas, como en los modelos de trabajo docente, impulsados por el comportamiento del mercado.

A partir de esta obra y las sucesivas revisiones teóricas sobre las universidades públicas y su profesorado, se han generado otras investigaciones -a favor y en contra-, entre ellas, se encuentran las aportaciones de: Díez-Gutiérrez (2009), quien analiza el contexto de la educación superior en Europa, en el marco de la Convergencia Europea y del Proceso de Bolonia, a través del cual países miembros y no miembros de la Unión Europea asumieron el compromiso de crear y consolidar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con el propósito de armonizar los diferentes sistemas universitarios, para que, con una misma estructura y orientación, se promoviera lo que a principios del siglo XXI se denominaba economía del conocimiento.

Así, las políticas de globalización en la enseñanza superior y su apertura a la libre competencia condujeron a las universidades públicas de investigación europeas hacia el capitalismo académico: en un contexto de recorte presupuestario continuado, personal académico retribuido en una gran parte por el Estado, pero a la vez comprometido con un modelo de competencia comercial en busca de fuentes de financiación complementarias (Díez-Gutiérrez, 2009).

En este orden de ideas, en la región latinoamericana los trabajos de Brunner et al. (2019a), exponen las divergencias en el uso del término capitalismo académico observada entre los países participantes. En el estudio que da origen a esta perspectiva teórica (Estado Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido) se ha utilizado el análisis empírico y la interpretación teórica para explicarlo como un fenómeno socio económico y político de la educación superior; en tanto que, en los países latinoamericanos las explicaciones sobre esta tendencia en la educación superior hacen énfasis en la descripción y cuestionamiento de los sistemas de educación superior en su estado actual y cómo ha permeado entre los investigadores latinoamericanos.

Al examinar la difusión y recepción del concepto, en las explicaciones sobre el contexto sociopolítico, económico y educativo que enfrentan las universidades de investigación públicas en diversas latitudes del mundo Brunner et al. (2019b) plantean como idea central:

La difuminación de los límites entre las organizaciones académicas, los mercados y el Estado para mostrar cómo las instituciones de educación superior se desplazan desde un régimen público de conocimiento / aprendizaje hacia un régimen de conocimiento / aprendizaje de capitalismo académico. (Brunner et al., 2019b, p. 7).

En México, se identifican, entre otros, los análisis de Ibarra Colado (2003), quien concuerda con Slaughter y Leslie (1997) sobre la necesidad de contar con una perspectiva teórica que permita comprender los efectos de la globalización en la transformación de la educación superior, específicamente sobre el trabajo académico en las universidades,

A partir del reconocimiento del crecimiento de los mercados globales; el desarrollo de políticas nacionales centradas en la investigación aplicada y la innovación; la reducción del monto de subsidios directos del Estado a las instituciones y el incremento de los vínculos de los personal académico con el mercado. (Ibarra Colado, 2003 p. 1059).

Para Ibarra Colado (2003), los estudios posteriores de Slaughter y Rhoades (2004) precisaron propuestas conceptuales y teóricas para explicar los espacios y formas en que opera el capitalismo académico y su utilización como concepto central para identificar el contexto en que, personal docente y administrativo de las universidades públicas se asumen en situaciones de competencia; las controversias surgidas sobre “el control y propiedad de los productos que se generan en estas instituciones a través de sus investigadores” (Ibarra Colado, 2003, p. 1061); así como el uso que las universidades hacen del capital humano de sus académicos para asegurar la obtención de recursos externos.

En este conglomerado de estudios y análisis sobre las transformaciones en la universidad pública y el trabajo académico generados por las tensiones de orden político y las exigencias del mercado en el entorno económico globalizado, Ordorika Sacristán (2004) considera que las percepciones socioculturales sobre el trabajo académico de principios del siglo XX se transformaron significativamente con la reducción de la autonomía jurídica, organizativa y financiera de las instituciones y sus profesionales. En suma, se conjuntaron dos factores: la política pública de contención de gasto a través de la disminución de los recursos financieros a las universidades públicas y la centralidad de los mecanismos de rendición de cuentas para la orientación de la educación superior a las políticas de Estado, lo que facilitó la implantación de indicadores de calidad y medidas de desempeño institucionales y laborales.

La participación de las mujeres en la universidad pública

En este contexto, también se identifican las políticas de organismos internacionales sobre los derechos de las mujeres a acceder a los estudios superiores. A decir de Bustos Romero (2004) la recomposición en las tasas de participación de las mujeres en las universidades, si bien, mejoraron sus índices de matriculación en las diferentes áreas del conocimiento los porcentajes mayores se observaron en letras, humanidades y ciencias sociales. por lo que, no representaron avances en la inclusión de las mujeres en la ciencia, particularmente en las áreas científicas y tecnológicas.

En este contexto, Blázquez Graf y Flores, (2005), Ordorika (2015) y Ríos Everardo (2005), coinciden en que la inclusión de las mujeres en las universidades fue tardía, si bien a principios del siglo XIX se reportan las primeras egresadas de escuelas e institutos superiores en México, es hasta los primeros años del siglo XX cuando se logra mayor inclusión en las matrículas de formación profesional; sin embargo estos indicadores no se vieron reflejados en los entornos laborales de docencia e investigación, derivado de la ausencia de normas legislativas, programas e infraestructura institucionales para poner en práctica el principio de acción afirmativa sobre equidad de género.

Desde la perspectiva de las mujeres en las universidades, Araneda-Guirriman y Sepúlveda-Páez (2021) analizan los efectos de la movilización del sistema de educación superior hacia el capitalismo académico y consideran que ha generado procesos centrados en la productividad y la creación de valor a través de políticas de ciencia, tecnología e innovación; donde, las mujeres académicas se enfrentan a modelos de competencia en los contextos institucionales para lograr su integración en la planta docente y de investigación. Argumentan que las áreas del conocimiento con un predominio masculino cuentan con los mayores recursos institucionales por ser las más adecuadas para el mercado académico, por su potencial de comercialización y su impacto en el crecimiento económico. En tanto, la mayor proporción de mujeres se desempeña en las áreas de ciencias sociales, humanidades y educación; lo que, en palabras de las autoras no ha significado una situación de igualdad de oportunidades, configurándose como uno de los principales desafios para las mujeres académicas (Araneda-Guirriman & Sepúlveda-Páez 2021).

En consecuencia, el estudio de las mujeres en la enseñanza superior se ha caracterizado por visibilizar los desafíos de las mujeres sobre su integración a la vida institucional, para Araneda-Guirriman y Sepúlveda-Páez (2021) el capitalismo académico como perspectiva teórica posibilita comprender la situación de las profesoras e investigadoras en un contexto predominantemente masculino en las áreas de desarrollo científico y tecnológico; en su incorporación a la academia en condiciones de desigualdad; en las barreras para su participación y representación en un contexto de re-masculinización de la academia en áreas donde principalmente se concentran los fondos para la investigación; las demandas sobre determinadas formas de productividad académica y la conciliación de su vida familiar y laboral

En esta realidad laboral, la participación de las mujeres académicas se enfrenta a diversos conflictos de carácter institucional y sociocultural, caracterizados por los estereotipos de género que, durante su trayectoria académica, anteponen a las profesoras-investigadoras disyuntivas generalmente excluyentes entre sí: entre la flexibilidad de horarios y las actividades familiares; su participación en espacios de producción cuando su principal papel en la sociedad es el de la reproducción, y el logro del ideal del trabajo o el ideal de la familia.

Si se considera que, desde diversas propuestas teóricas se ha estudiado la situación actual de las mujeres en la docencia universitaria, es necesario conocer que se ha escrito sobre el devenir, condiciones y situación laboral en que se encuentran las mujeres académicas. En tal sentido, el objetivo de esta revisión es analizar el tratamiento teórico y problemáticas que se exponen en la comprensión de los enfoques psico-sociológicos del trabajo académico femenino en contextos universitarios. Para ello se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son las teorías, los conceptos clave y principales problemáticas que fundamentan lo que se ha escrito sobre las trayectorias de las mujeres académicas en las universidades?

Metodología

Para el análisis del estado del conocimiento sobre las trayectorias académicas en profesoras investigadoras se utilizó el método de Revisiones Bibliográficas Sistematizada Framework para Ciencias Humanas y Sociales (Framework ReSiste-CHS), propuesto por Codina (2020). Este modelo es una alternativa al método Cochrane de Revisiones Sistemáticas utilizado para las Ciencias de la Salud. La metodología de revisión bibliográfica es un proceso de investigación sistemático para la búsqueda, selección, análisis y síntesis de las fuentes de documentos primarios, su utilidad radica en el carácter acumulativo de la ciencia, en tanto las investigaciones recientes tomen en cuenta estudios anteriores, su misión es detectar lagunas del conocimiento y oportunidades de investigación (Codina, 2020).

Para Codina (2020) esta revisión sistemática se ubica en el contexto de los estados de la cuestión y marcos conceptuales; en el ámbito de las ciencias humanas y sociales se centra en investigaciones cualitativas o conceptuales. Su objetivo es la elaboración de estados del conocimiento bajo los principios de la sistematización y rigurosidad metodológica. Plantea el uso de cuatro fases: búsqueda y evaluación como base de la evidencia o banco de documentos; el análisis y síntesis de la información adopta los principios generales de las ciencias sociales. Cada fase del trabajo de investigación provee un método específico de resolución, asegura la sistematicidad y promueve la transparencia del proceso.

En tal sentido, y siguiendo la metodología propuesta, para las primeras dos fases: búsqueda y evaluación de las fuentes primarias, se utilizó el método Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (Prisma por sus siglas en inglés), diseñado principalmente para revisiones sistemáticas de estudios que evalúan los efectos de las intervenciones sanitarias; sin embargo, la guía para informar y redactar revisiones sistemáticas es también aplicable a otras áreas del conocimiento; su objetivo es orientar la planificación de la revisión y garantizar la captura de toda la información recomendada (Page et al. 2021).

En la fase de búsqueda, el primer criterio de elegibilidad fue que el artículo hubiese sido publicado en una revista indexada y contará con las métricas de calidad y visibilidad que proporcionan los sistemas de clasificación científica. Los repositorios consultados fueron cinco bases de datos científicas generalistas e internacionales: DOAJ y JSTOR, Scielo, Dialnet y Redalyc. Se establecieron tres posibles combinaciones con las palabras clave: significado trabajo académico, trabajo docente, universidad, mujeres académicas. Así mismo, se aplicaron filtros por áreas temáticas, año de publicación y nombre de la revista.

En la fase de evaluación de la calidad de los estudios se utilizó el sistema de Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC), propuesto por: Torres-Salinas et al. (2010), quienes lo definen como una herramienta de clasificación cualitativa de revistas científicas especializadas en Ciencias Sociales y Humanas para obtener indicadores bibliométricos sobre la calidad de las publicaciones, integra los productos de evaluación existentes considerados positivamente por las diferentes agencias de evaluación como la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Este sistema establece a nivel teórico una clasificación jerárquica para la inclusión de revistas, tiene como base el modelo de cuartiles utilizados por la Journal Citation Reports (JCR) y la citación que obtienen las revistas, así como el cumplimiento de los estándares de calidad editorial, plantea la definición teórica de cuatro grupos:

gA, integrado por revistas científicas internacionales de mayor nivel sometidas a procesos de evaluación altamente exigentes para su ingreso en bases de datos;

gB, se compone por un grupo de revistas científicas españolas de calidad que reciben cierto grado de citación, respetan los estándares de publicación y forman parte de un grupo de revistas internacionales de aceptable prestigio y difusión.

gC, en este grupo se incluyen las revistas científicas de segundo orden por ser poco citadas o no cumplir con los estándares de publicación científica.

gD, en este grupo se conforman todas las publicaciones no incluidas en ninguna de las categorías anteriores y de dudoso estatus científico.

gEx o gA+ agrupa a revistas independientes con mayor grado de impacto científico o posesionadas en el primer cuartil de los rankings internacionales de citación (Torres-Salinas et al., 2010, p. 678).

Con base en lo anterior, como criterio de inclusión de las fuentes a utilizar en esta investigación fue: que las revistas estuviesen registradas en la clasificación según grupos gA+, gA y gB; que hubiesen reportado estudios cualitativos, en un período de publicaciones del 2018 al 2023. En la primera fase se identificaron 386 registros de las cinco bases de datos consultadas, de los cuales se eliminaron los registros duplicados; De las 383 revistas examinadas a través del sistema de Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) se depuraron 252 registros calificados en los grupos gC y gD, 13 registros no fueron recuperados; 39 fueron excluidos por no estar directamente relacionados con el tema y 53 por estar fuera de la fecha de publicación. A través de esta técnica se obtuvieron 26 artículos para su análisis, ver Figura 1, Diagrama de flujo PRISMA 2020. Propuesto y adaptado por (Page et al., 2021).

Figura 1.

Diagrama de flujo Protocolo Prisma 2020

Nota. * Por palabras clave: Significado-trabajo, 97; trabajo-identidad, 82; trabajo-profesoras, 83; trabajo-universidades, 83; bienestar-docentes universitarios, 60

Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama propuesto por Page et al., (2020).

Resultados

De acuerdo con el método Framework ReSiste-CHS para el análisis por documentos, se utilizó el software Atlas Ti, una vez estudiados los 26 artículos, se seleccionaron las citas y se agruparon por códigos con base en las interrogantes que orientaron esta revisión: perspectivas teóricas que fundamentan lo que se ha escrito sobre el significado trabajo, identidad docente en las trayectorias de las mujeres académicas en las universidades y los principales argumentos que guían la discusión teórica de dichos documentos. En esta etapa se extrajeron 1,110 citas, de las cuales emergieron: una categoría de análisis, tres temas y 17 códigos.

Siguiendo la metodología de análisis que plantea el software Atlas Ti, como se muestra en la Tabla 1, a partir de la matriz de coocurrencia de códigos se eligieron aquellos que tuvieran el mayor número de vinculaciones entre sí.

Tabla 1.

Matriz de coocurrencia de códigos.

|

Códigos

|

1

Gr=12

8

|

2

Gr=9

8

|

3

Gr=9

7

|

4

Gr=3

1

|

5

Gr=13

0

|

6

Gr=39

1

|

7

Gr=30

4

|

8

Gr=10

9

|

9

Gr=3

7

|

10

Gr=8

7

|

11

Gr=9

2

|

12

Gr=p240

|

|

1. Conclusiones

Gr=128

|

0

|

18

|

18

|

0

|

23

|

0

|

41

|

25

|

7

|

12

|

7

|

35

|

|

2. Factores Psicosociales

Gr=98

|

18

|

0

|

3

|

4

|

2

|

44

|

7

|

18

|

0

|

1

|

1

|

28

|

|

3. Identidad Docente

Gr=97

|

18

|

3

|

0

|

4

|

4

|

30

|

8

|

12

|

1

|

6

|

1

|

27

|

|

4.

Otras Teorías

Gr=31

|

0

|

4

|

4

|

0

|

1

|

2

|

0

|

12

|

1

|

1

|

0

|

7

|

|

5. Politicas Educación e Investigación

Gr=130

|

23

|

2

|

4

|

1

|

0

|

17

|

9

|

2

|

1

|

15

|

1

|

17

|

|

6. Principales Resultados

Gr=391

|

0

|

44

|

30

|

2

|

17

|

0

|

169

|

32

|

7

|

10

|

11

|

93

|

|

7. Qué se dice de las mujeres académicas

Gr=304

|

41

|

7

|

8

|

0

|

9

|

169

|

0

|

2

|

0

|

8

|

16

|

40

|

|

8. Significado de Trabajo

Gr=109

|

25

|

18

|

12

|

12

|

2

|

32

|

2

|

0

|

0

|

3

|

1

|

24

|

|

9. Teoría constructivista-estructuralista

Gr=37

|

7

|

0

|

1

|

1

|

1

|

7

|

0

|

0

|

0

|

3

|

2

|

17

|

|

10. Teoria del Capitalismo Académico

Gr=87

|

12

|

1

|

6

|

1

|

15

|

10

|

8

|

3

|

3

|

0

|

19

|

5

|

|

11. Teoría Feminista

Gr=92

|

7

|

1

|

1

|

0

|

1

|

11

|

16

|

1

|

2

|

19

|

0

|

2

|

|

12.

Trayectoria docente

Gr=240

|

35

|

28

|

27

|

7

|

17

|

93

|

40

|

24

|

17

|

5

|

2

|

0

|

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los artículos analizados.

Con la finalidad de dar sustento a las preguntas de investigación, el concepto mujeres académicas se constituyó como el eje o categoría central, en la cual se exponen las discusiones feministas sobre las propuestas explicativas a las condiciones económicas, psicosociales y culturales de las mujeres académicas en el entorno laboral.

Los textos revisados se centran en el análisis de aspectos fundamentales como: la división sexual del trabajo, el proceso de interacción entre el feminismo – patriarcado - capitalismo, la separación de las esferas púbica y privada, el trabajo doméstico y extra-doméstico, el debate sobre igualdad y diferencia, la feminización de los mercados laborales, la segregación y discriminación salarial y el significado de trabajo femenino. Se retoma aquí la propuesta ontológica y epistemológica de Blázquez Graf (2012) quien fundamenta el concepto de género como “construcción social, política, cultural e histórica que atañe al conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo” (p. 28) y la articula con otros referentes sociales.

Siguiendo un orden jerárquico, del eje central se derivaron tres temas principales:

1. Las teorías que fundamentan los fenómenos socio económicos y políticos de la educación superior que favorecieron la institucionalización del régimen capitalista del conocimiento y la investigación retomadas de Slaughter y Leslie (1997), y Slaughter y Rhoades, (2004). Desde una perspectiva de género y las teorías feministas se analizaron las problemáticas de las mujeres en la ciencia. Así como las aportaciones de Bourdieu (2007) sobre los esquemas de percepción, pensamiento y acción denominados Hábitus y las estructuras sociales que orientan las prácticas y sus representaciones (Bourdieu, 2002). Se agruparon propuestas que fundamentan otras perspectivas para argumentar la construcción de significados del trabajo docente en el contexto sociocultural y psicosocial.

2. Trayectoria docente, en este tema se agruparon las citas y códigos que expusieron información sobre el ciclo de vida profesional de la docencia universitaria, los procesos de formación y construcción de trayectorias docentes y en investigación, los niveles de desempeño y la interacción con el entorno socioeconómico, institucional y personal como mujeres académicas.

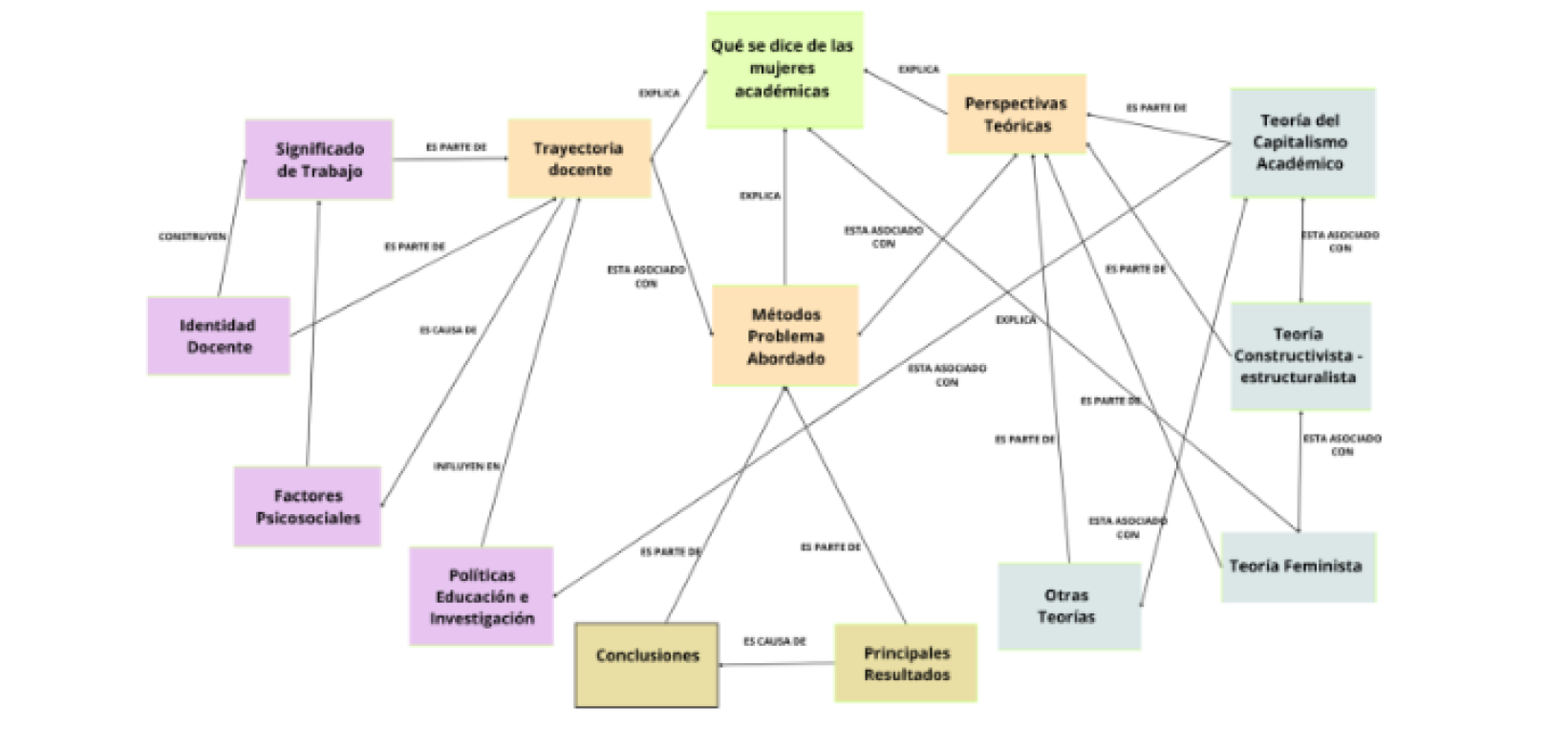

3. Metodología: en esta codificación se agruparon las herramientas metodológicas utilizadas en los artículos en revisión, de las cuales, se observó que los apartados de resultados y conclusiones se vincularon mejor con los temas anteriores. En la Figura 2 se muestra el mapa semántico construido a partir de la relación de los códigos coocurrentes:

Figura 2.

Red de coocurrencia de códigos

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de códigos, que mediante el sotfware Atlas Ti se extrajeron de los artículos que se enlistan en referencias.

El Una de las principales temáticas respecto a lo que se dice de las mujeres académicas se fundamenta en la teoría sobre el capitalismo académico, Caballero-Lozada y Adarve-Sayin (2015), Cuesta Moreno (2018), Díaz-Fernández et al. (2017), Martínez Robles y Gutiérrez Rohán (2020), Plata Santos (2018), Romero Caraballo (2016) y Vera (2017) retoman las aportaciones de Slaughter y Leslie (1997) sobre las implicaciones de la introducción de los modelos neoliberales y globalizadores a la educación superior. Hacen un recuento de las últimas décadas sobre la universidad y el trabajo académico, sus transformaciones para incorporarse al mercado y comercializar sus servicios educativos.

Por su parte Fardella Cisternas & Corvalán Navia (2020) hablan de cómo el discurso de la educación superior ha cultivado un nuevo ethos en la universidad y sus sujetos, donde, sus funciones sustantivas se plantean como mercancía y fuente de negocio privado inscrito en la lógica del capitalismo cognitivo. En este sentido, los estudios de (Gil; Slaughter & Leslie, citados por Fardella Cisternas & Corvalán Navia, 2020) muestran “una academia acelerada, hiperproductiva, competitiva e hiperindividualizada con importantes consecuencias para la vida del personal académico” (p. 2).

Así mismo, Correa Machado et al. (2020), Rosas Rodríguez et al. (2020), y Silva (2020), desde la premisa del contexto institucional, insisten en el concepto de De Sousa Santos (2007) sobre la pérdida de la noción de la universidad como un espacio-comunidad consagrada a la creación, desarrollo y generación de conocimiento, lo que implica la constitución de una línea divisoria de la realidad social que De Sousa Santos (2007) llama pensamiento abismal; a un lado de la línea quedan aquellos saberes útiles, inteligibles y visibles, mientras que al otro lado quedan aquellos ininteligibles, pensados como inútiles al servicio de la dominación y del capital.

En los análisis sobre el capitalismo académico asociado con las aportaciones de la teoría feminista se identifican los argumentos de Araneda-Guirrima y Sepúlveda-Páez (2021) y Crocco-Valdivia y Galaz-Valderrama (2023), quienes, en el estudio de la situación y condición de las mujeres en la academia universitaria reconocen que la desigualdad de género es un tema de origen estructural, producto de las exigencias que plantea el capitalismo académico permeadas en la organización de las universidades a través de la políticas de evaluación/financiamiento, programas de estímulos, medición de la productividad y el desempeño.

Vinculado a este tema, Fardella Cisternas y Corvalán Navia (2020) exponen que, un aspecto central de la feminización del conflicto trabajo-vida es el tejido cultural y moral que sostiene la norma de la masculinidad hegemónica en los más altos estándares del trabajo científico. A esta dualidad se integra la dimensión temporal: el tiempo social como construcción histórico-social donde el género y la división sexual del trabajo son principios organizadores del uso y la experiencia del tiempo. Así, son evidentes las diferencias en valor del tiempo de trabajo femenino -doméstico y de cuidados- y del trabajo regulado por la figura masculina - mercado laboral-, donde cobra relevancia el estudio de cómo las académicas construyen e interpretan la experiencia temporal en torno al conflicto trabajo – familia.

Las investigaciones sobre mujeres académicas documentadas por (Crocco-Valdivia & Galaz-Valderrama, 2023) “articulan el análisis de género con otras aristas como la precarización laboral, la mercantilización del proceso y producto del trabajo y las relaciones de poder involucradas” (p.449). Así mismo, indagan en la precariedad de docentes que se asumen en los modelos de mercado y en cómo el trabajo invisible es realizado por mujeres que tienen una situación contractual precaria. En este sentido, Araneda-Guirrima y Sepúlveda-Páez (2021) consideran que se puede establecer la existencia de una subestructura de género, que devela los procesos organizacionales donde las creencias sobre hombres y mujeres, feminidad y masculinidad, se sostienen, son reproducidas y las desigualdades perpetuadas (Acker, 2012 citada por Araneda-Guirrima & Sepúlveda-Páez 2021).

Las aportaciones de Cuesta Moreno (2018), Gaete Quezada (2018b), Martínez Robles y Gutiérrez Rohán (2020), Paredes-Walker (2020), Plata Santos (2018), Silva (2020) y Vera (2017) sobre el trabajo académico en la universidad, su práctica, significado y subjetividad en el contexto de la institucionalización de la evaluación el reconocimiento y la excelencia se fundamentan en la teoría del constructivismo estructuralista desarrollado por Bourdieu (2002) sobre el espacio universitario como un campo académico, cuyas funciones sustantivas posibilitan la apropiación de conocimientos y habilidades necesarias para desarrollarse en él y posicionarse en su estructura jerárquica.

Desde esta perspectiva estudian las desigualdades generadas por la apropiación del capital (académico, económico, social y simbólico) acumulado por la planta docente durante su trayectoria laboral; las posiciones adquiridas y relaciones subjetivas desarrolladas en el campo académico como producto de estrategias competitivas para posicionarse en el campo académico en función del poder logrado. Así como las contiendas por obtener los recursos para la investigación, formación, promoción y prestigio que ofrece el Estado a la Universidad para estimular o premiar la acumulación del capital académico legalmente garantizado. Por su parte, Díaz-Fernández et al. (2017) retoman las propuestas sobre la organización colectiva y simbólica de las mujeres académicas como formas de movilización y resistencia para seguir orientando reformas políticas y jurídicas que promuevan la igualdad universitaria,

El segundo eje temático se estructuró a partir de los marcos conceptuales que se utilizaron para analizar lo que se ha escrito sobre las trayectorias laborales de las mujeres académicas en el contexto de las políticas de la educación superior y la investigación humanista, científica y tecnológica, que contribuyen a la construcción de la identidad del docente universitario y del sentido y significado del trabajo académico. Y cómo desde estas construcciones teóricas se visibilizan los factores protectores y de riesgo psicosocial derivados de los cambios en el contexto laboral y sus implicaciones en la salud y bienestar de las mujeres académicas.

Sobre las trayectorias laborales de las mujeres académicas Díaz-Fernández et al., (2017), Fardella Cisternas y Corvalán Navia (2020), Gaete Quezada (2018a), Gutiérrez y Echeverría (2023), Meza Mejía et al., (2019), Pacheco Ladrón de Guevara et al., (2023), Paredes-Walker (2020), Plata Santos (2018), Rodríguez Jiménez et al., (2023) y Walker (2016) exponen dos perspectivas: la primera, relacionada con las políticas orientadas al neomanagement, donde la universidad y el trabajo académico está regulado por lógicas de gestión alineadas al trabajo académico como formas organizacionales que materializan la incorporación del neoliberalismo. Particularmente, en el caso mexicano se plantea que, las funciones del personal docente de tiempo completo son reguladas por políticas educativas que las enfrentan a disyuntivas entre la universidad de adscripción, los programas de desarrollo y sistemas de investigación.

La segunda, orientada al análisis de aspectos organizacionales, culturales y relaciones de poder al interior de las universidades como generadoras de desigualdad en la participación femenina en la investigación. En contraposición, se plantea repensar las estructuras de Estado y universidad para erradicar los estereotipos de género y la división sexual del trabajo anclados en el orden de género, así como el desarrollo de políticas educativas de igualdad de derechos, marcos normativos orientados a políticas institucionales que favorecen el enfoque en la investigación y la visibilidad de las mujeres académicas.

Con respecto al significado de trabajo, Caballero-Lozada y Adarve-Sayin (2015), Lozano-González (2020) y Romero Caraballo (2016), estudiaron las condiciones laborales y contractuales, jornadas de trabajo y cargas laborales en función del tiempo, para significar límites temporales, espaciales y simbólicos entre el trabajo académico y la vida personal y familiar. Análisis fundamentados en dos perspectivas teóricas: la norteamericana, desarrollada por el movimiento MOW (Meaning of Working) a través de sus estudios del trabajo como eje central de las personas, normas y creencias sociales sobre el trabajo y los aspectos más valorados de la actividad docente y la segunda perspectiva desarrollada en Sudamérica por Da Rosa et al., (2011) quienes desde la subjetividad, analizan las dimensiones objetivas y subjetivas del trabajo, formas de interacción entre personas, en el contexto laboral, los objetos materiales y simbólicos, que construyen e intercambian significados del trabajo.

Estas orientaciones se complementan con las aportaciones encontradas en Aristizábal Fúquene (2019), Crocco-Valdivia y Galaz-Valderrama (2023), Cuesta Moreno (2018), Lozano-González (2020), Luna Miranda y Sánchez Olavarría (2021), Plata Santos (2018), Romero Caraballo (2016) y Sierra-Molina y, Sevilla-Santo (2021), quienes escriben sobre la identidad docente como una connotación positiva del significado y sentido del trabajo académico, como nexo interdisciplinar resultado de la apropiación y transformación de la cultura docente. Así mismo, se estudia la visión que las mujeres académicas tienen de sí mismas como investigadoras en el marco de las políticas educativas orientadas a los estándares de calidad, las estrategias y recursos de que dispone para cumplir, mantener o sobrellevar el compromiso laboral e institucional, así como su capacidad de resiliencia para atender las problemáticas asociadas al trabajo individual y colectivo que dan legitimidad a su producción científica.

discusión

Recapitulando lo hasta aquí expuesto, sobre las teorías, los conceptos clave y principales problemáticas que fundamentan lo que se ha escrito sobre las trayectorias de las mujeres académicas en las universidades se coincide con la necesidad de visibilizar los efectos de la presencia del Estado como operador de la privatización y comercialización de las universidades públicas, cuyas consecuencias en la enseñanza y la investigación evidencían la creciente intervención de actores externos en el desarrollo de la vida académica de las universidades públicas mexicanas.

En tanto, la transformación del trabajo docente influenciado por las políticas y modelos de evaluación desarrollado por organismos externos para asegurar la calidad y rendición de cuentas ha favorecido la toma de decisiones sobre el desempeño de la plantilla docente fuera del ámbito disciplinar e institucional, con importantes implicaciones de pérdida tanto en la autónomía institucional, como en la docencia que se realiza en las universidades públicas mexicanas.

En este orden de ideas, la profesión académica en México ha sido orientada por modelos de universidad de paises desarrollados. Con un sentido de urgencia se han generado modelos de productividad docente y de investigación sustentados en el pago por méritos como instrumento para la elevación selectiva de ingresos vía programas de estímulos a la productividad, que funcionan como mecanismos para la contención de salarios y la diferenciación económica y académica. Dichos modelos han debilitado las identidades de la docencia universitaria, trayendo consigo una ruptura de comunidades y lealtades, donde, cobra importancia ser persona de prestigio, reconocida por pares con autoridad disciplinaria, por su máximo cumplimiento de los estándares de evaluación docente.

En un clima de incertidumbre laboral por la introcucción de políticas institucionales orientadas al mercado, por una academia acelerada, hiper-productiva y competitiva se sigue una ética individualista, un nuevo “ethos” docente, con importantes consecuencias para la vida de la persona dedicada a la academia. El significativo aumento en la incidencia de malestares físicos y psicológicos asociados a la sobrecarga laboral, jornadas extralaborales, las condiciones contractuales, la diversificación de las funciones de docencia, las demandas de alta productividad y la escasez de tiempo para logarlo son temas de necesario interés que deben ir más allá de la investigación como fenómeno psicosocial. Es necesario replantear políticas y estrategias sobre el futuro de la docencia universitaria.

A partir de esta reflexión orientada en el productivismo y la meritocracia, se analiza lo que se ha escrito sobre las trayectorias de las mujeres académicas en las universidades. En consecuencia, el punto de partida en la construcción del conocimiento sobre su condición laboral en las universidades publicas es visibilizar su desigual participación en la ciencia; es reconocer un discurso de ciencia de corte androcéntrico con tendencia a la segregación vertical entre el personal científico (que tiende a ubicar a las mujeres en puestos y posiciones más bajos en la estructura organizacional de las universidades) y la segregación horizontal (a través de la delimitación de los campos femeninos y masculinos en las ciencias y áreas de investigación).

Como problemática multifactorial, otra de las vertientes de análisis, desde la perspectiva de género, está asociada al posicionamiento masculino en procesos de investigación, la subordinación de las investigadoras en proyectos científicos y tecnológicos, así como, los prejuicios y estereotipos sobre el papel de las mujeres en los espacios laborales, especialmente en el ámbito de la investigación.Desde la perspectiva patriarcal se justifica el valor neutral de la ciencia, donde el conocimiento científico y técnico es valorado por su exactitud, experimentación, matematización y objetividad, valorativamente representado por la masculinidad y confrontado con la emocionalidad, lo subjetivo y humano; cuya representación se asume a lo femenino.

En las relaciones de género, esta noción es similar a las relaciones de poder; donde, el saber y la cultura no son neutrales, como construcciones sociales y culturales que han transitado en una dicotomía. En este proceso los estereotipos de género se integran a las condicionantes de lo que es considerado como científico o buena ciencia. Las discusiones sobre las condiciones de desigualdad laboral para las mujeres, también se relacionan con los análisis sobre los efectos del capitalismo académico y la universidad neoliberal.

En síntesis, lo que se desvela sobre las mujeres en la academia universitaria es la presencia de estructuras y simbolismos androcéntricos que reproducen los estereotipos de género, desvalorizan las aportaciones de las mujeres y promueven la imagen hegemónica masculina del éxito y la productividad. Donde, un tema emergente en los debates sobre las académicas universitarias es el trabajo doméstico académico asumido generalmente por las mujeres con actividades que le restan tiempo a la investigación, obstaculiza la obtención de recursos para investigación, la publicación y divulgación de sus resultados, lo cual indica que su participación en educación superior no implica una integración a la vida universitaria en igualdad de condiciones, aún persiste la segmentación por género, donde el capitalismo académico está re-masculinizando la academia al definir un orden de género con prácticas institucionales e individuales que mantienen esta estructura.

Conclusiones

Con base en la literatura revisada se puede concluir qué, los aportes sobre el estudio de las mujeres en la academia universitaria se estructuran a partir de dos principales vertientes: en primer lugar, la teoría del capitalismo académico, cuyos argumentos fundamentan la transición de las universidades públicas a modelos de conocimiento e investigación alienadas a las necesidades del capital y el mercado. En segundo término se identifica la teoría feminista que, desde una perspectiva de género analiza las problemáticas de las mujeres en todos las esferas de la vida, particularmente en la ciencia. Así mismo, ha proporcionado a las ciencias sociales el objeto de estudio y un foco desde el cual situar el estudio de las mujeres, que ha dado como resultado la identificación de nuevos fenómenos sociales con una mirada feminista.

Con base en lo anterior, desde la teoría del capitalismo académico se contextualiza la transformación de las universidades y el trabajo del personal académico orientado a la productividad y el eficientismo. A través de modelos de medición del desempeño y el financiamiento por productividad; sus efectos en las experiencias y retos a los que se enfrentan las académicas para su ingreso permanencia y promoción en el sistema laboral universitario; el significado de trabajo y la configuración del sentido de la profesión académica en el contexto de la docencia e investigación atravesados por discursos de excelencia y competitividad y cómo estas políticas de calidad inciden en la construcción de su identidad como docentes e investigadoras.

La teoría feminista cómo hilo conductor en el análisis de los factores sociales culturales institucionales y organizacionales, se habla de que actúan como barreras en el desarrollo laboral de las mujeres académicas que dificultan el acceso equitativo de las mujeres a las actividades de investigación en las universidades: sus percepciones y experiencias respecto al acceso a puestos de liderazgo en los sistemas de investigación y las dinámicas internas y externas que influyen en su carrera laboral, así como las incipientes políticas y estrategias institucionales para conciliar la esfera privada y la carrera laboral.

En tal sentido, la participación de las profesoras investigadoras se desarrolla en el contexto de una universidad que se convulsiona entre las demandas de los modelos económicos mundiales y la transformación de las políticas públicas en materia de educación superior a nivel nacional, donde aún persisten sistemáticas prácticas androcéntricas y patriarcales generadoras de desigualdad laboral por razones de género; así mismo, la incipiente valoración de sus logros en materia científica, humanistica y tecnológica han propiciado sesgos en las evaluaciones para su ingreso, permanencia y promoción en la plantilla docente universitaria.

De igual manera, las condiciones laborales centradas en la productividad y el eficientismo, controladas desde las cúpulas de gestión de las universidades son particularmente pauperizantes para las mujeres académicas, que tienden a derivar en tensiones y consecuencias negativas para las académicas: tanto por su precariedad laboral, el exceso de tareas de gestión, la sobrecarga laboral para el cumplimiento de indicadores, como por la preocupación de que la universidad asegure sus estándares institucionales a fin de darle soporte laboral.

En virtud de los diversos y complejos escenarios que las políticas centradas en el capitalismo académico le presentan, es importante dar continuidad a las reflexiones sobre la posición y condiciones psicosociales, laborales e institucionales de las mujeres en la academia universitaria a fin de contribuir en la mejora de acciones afirmativas que posibiliten acortar las reiteradas brechas de género.

Uno de los temas emergentes en las fuentes consultadas es el análisis de los factores protectores o de riesgo psicosocial presentes en la vida cotidiana de las mujeres académicas adscritas a los programas de estímulos al desempeño, la literatura consultada reporta un aumento en enfermedades psicosociales derivadas de las condiciones contractuales e inseguridad laboral; extendidas jornadas de trabajo, sobre cargas laborales, diversificación del trabajo académico y la sensación de falta de reconocimiento a su labor.

Estos temas representan un desafío en el estudio del trabajo de las mujeres en la academia en el contexto de las crisis identitarias resultantes de las constantes transformaciones y demandas del sistema de educación superior y la reconstrucción de su identidad profesional docente. Así como los avances en las políticas de igualdad propuestas por los grupos de mujeres académicas que desde el activismo feminista han logrado permear en las instituciones educación superior para lograr la erradicación de la desigualdad y discriminación generada en la academia universitaria.

Referencias

Araneda-Guirriman, C. A., & Sepúlveda-Páez G. L. (2021). Reflexiones sobre los desafíos que enfrentan las académicas en el contexto del capitalismo académico. Formación Universitaria, 14(5), 75-84. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000500075

Aristizábal Fúquene, A. (2019, julio-diciembre). Fortalecimiento de la identidad profesional docente en el ámbito personal del profesor. Tecné, Episteme y Didaxis: TED, (46), 189-204. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=614264675011

Blázquez Graf, N., & Flores J. (2005). Género y Ciencia en América Latina. El caso de México. En N. Blázquez Graf & J. Flores (Eds.). Ciencia Tecnología y Género en Iberoamérica (pp.305-328). UNAM; UNIFEM; CIICH.

Blázquez Graf., N. (2012). Epistemología feminista: temas centrales. En N. Blázquez Graf, F. Flores Palacios, & M. Ríos Everardo (Coords.). Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales (pp.21-38). UNAM; CIICH; CRIM.

Bourdieu, P. (2002). Campo de Poder, Campo Intelectual Itinerario de un concepto. (J. Dotti, Trad.). Montressor.

Bourdieu, P. (2007). El Sentido Práctico. Siglo XXI Editores.

Brunner, J. J., Labraña, J. R., Ganga, F., & Rodríguez-Ponce, E. (2019a). Teoría del capitalismo académico en los estudios de educación superior. Revista Electrónica de Investigación. Educativa, 21(e33), 1-13. https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e33.3181

Brunner, J. J., Labrana, J., Ganga, F., & Rodríguez-Ponce, E. (2019b). Circulación y recepción de la teoría del “capitalismo académico” en América Latina. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 27(79), 1-32. https://doi.org/10.14507/epaa.27.4368

Bustos Romero, O. (2004). Reordenamientos genéricos de la matrícula en la educación superior. El caso de México. Otras Miradas, 4(1), 30-49. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18340104

Caballero-Lozada, M. F., & Adarve-Sayin, C. M. (2015). Significado de trabajo en el profesorado universitario. Revista Criterio Libre Jurídico, 12(1), 25-36. http://dx.doi.org/10.18041/crilibjur.2015.v12n1.23102

Codina, Ll. (2020). Revisiones bibliográficas sistematizadas en Ciencias Humanas y Sociales. 1: Fundamentos. Methodos Anuario de Métodos de Investigación en Comunicación Social, 1. http://hdl.handle.net/10230/44601

Correa Machado G., Mendes dos Santos, A., & Santos da Silva, R. (2020). El trabajo docente: reflexiones sobre la salud y el sufrimiento psíquico del docente. Práksis, 1, 16-30. https://doi.org/10.25112/rpr.v1i0.2034

Crocco-Valdivia, A. A., & Galaz-Valderrama, C. (2023). Mujeres en la academia: Exploración de una organización generizada a partir de una revisión sistemática. Estudios Pedagógicos, XLIX(2), 439-454. http://revistas.uach.cl/index.php/estped/article/view/7321

Cuesta Moreno, O. J. (2018, enero-junio). Reconocimiento social del docente universitario: subjetividad agobiada, puja por el prestigio académico y reivindicación del acto educativo. El Ágora U. S. B., 18(1), 55-72. https://doi.org/10.21500/1678031.3292

Da Rosa, S., Chalfin, M., Baasch, D., & Soares, J. (2011). Sentidos y Significados del trabajo: un análisis con base en diferentes perspectivas teórico-epistemológicas en Psicología. Universitas Psychologica, 10(1), 175-188. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-92672011000100015&lng=en&tlng=es.

De Sousa Santos, B. (2007). La Universidad en el Siglo XXI Para una reforma democrática y emancipatoria de la universidad. CIDES-UMSA. ASDI y Plural Editores.

Díaz-Fernández, M. C., Martínez-Torres, M. R., & López-Bonilla, J. M. (2017, septiembre-diciembre). Mujeres en órganos de gobierno universitarios. Nuevo contexto normativo y políticas de igualdad. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, (75) 107-131. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352017000300107&lng=es&tlng=es

Díez-Gutiérrez, E. J. (2009, 25 de julio). Capitalismo Académico: la reforma universitaria europea en el contexto de la globalización. Revista Iberoamericana de Educación, (50), 1-25. https://doi.org/10.35362/rie5011845

Fardella Cisternas, C., & Corvalán Navia, A. (2020, 15 de noviembre). El tiempo en el conflicto trabajo-vida: El caso de las académicas en la Universidad managerial. Psicoperspectivas Individuo y Sociedad. 19(3), 1-12. https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol19-issue3-fulltext-2051

Gaete Quezada, R. (2018a). Conciliación trabajo-familia y Responsabilidad Social Universitaria: Experiencias de mujeres en cargos directivos en universidades chilenas. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, 12(1), 81-100. http://dx.doi.org/10.19083/ridu.12.615

Gaete Quezada, R. (2018b). Acceso de las mujeres a los cargos directivos: universidades con techo de cristal. CS, (24), 67-90. https://doi.org/10.18046/recs.i24.2431

Gutiérrez A. P. E., & Echeverría, E. R. (2023). Mujeres en la academia: experiencias sobre el SNI y el capitalismo académico. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 30, 1-25. https://doi.org/10.29101/crcs.v30i0.21072

Ibarra Colado, E. (2003). Capitalismo Académico y Globalización: la Universidad Reinventada. Educ. Soc. 24(84), 1059-1067. https://doi.org/10.1590/S0101-73302003000300017

Lozano-González E. (2020, enero-abril). Significado de la docencia y procesos formativos del profesorado en el área de la salud: Los inicios en la docencia. Revista Electrónica Educare, 21(1), 1-21. https://dx.doi.org/10.15359/ree.24-1.14

Luna Miranda, A. B., & Sánchez Olavarría, C. (2021). Identidad profesional y trabajo colaborativo en cuerpos académicos. Educere, 15(80), 59-68.https://www.redalyc.org/journal/356/35666280006/html/

Martínez Robles, N., & Gutiérrez Rohán, D. C. (2020). Prácticas y significados de la apropiación de capital académico en los profesores de la Universidad de Sonora. Revista de Investigación Educativa de la REDIECH, 11, 1-19. http://dx.doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v11i0.797

Meza Mejía. M. C., Galbán Lozano, A. E., & Ortega, Barba, C. F. (2019). Experiencias y retos de las mujeres pertenecientes al sistema Nacional de Investigadores. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 10(19). https://doi.org/10.23913/ride.v10i19.491

Ordorika Sacristán, I. (2004). Ajedrez político en la academia. En I. Ordorika (Coord.). 2004). La academia en jaque Perspectivas políticas sobre la evaluación de la educación superior en México. Miguel Angel Porrúa Editores.

Ordorika, I. (2015). Equidad de Género en la Educación Superior. Revista de la Educación Superior, 44(2), 7-17.

Pacheco Ladrón de Guevara, C., Navarro Hernández, M. R., & Cayeros López, L. I. (2023, enero- junio). El difícil acceso de las mujeres al poder en universidades mexicanas. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 14(1), 25-49. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=497875196001

Page, J. M., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hròbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S. … Alonso-Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas [The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews]. Revista Española de Cardiología, 74(9), 790-799. https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016

Paredes-Walker, V. (2020). Mujeres que marcan precedentes en Ingeniería. Su experiencia en la carrera académica en una universidad de investigación en Chile. Revista Iberoamericana de educación superior, 11(30), 137-159. https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2020.30.592

Plata Santos, M. E. (2018, julio-diciembre). Subjetividades docentes en tiempos de la excelencia educativa 1. Colombian Applied Linguistics Journal, 20(2), 290-302. https://doi.org/10.14483/22487085.12624

Ríos Everardo, M. (2005). El impacto de los procesos de globalización en las representaciones científicas de los y las investigadoras en la UNAM. En N. Blázquez Graf & J. Flores (Eds.). (2005). Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica (pp.155-174). UNAM. UNIFEM; CIICH.

Rodríguez Jiménez, J. R., Salcido Flores, R., & Padilla Carbajal, D. L. (2023). En los márgenes de la profesión académica. Profesores sin participación en los programas de estímulos al trabajo académico. IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH, 14(e1567), 1-20. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v14i0.1567

Romero Caraballo, M. P. (2016, julio). Significado del trabajo y sentido de la profesión en la academia en Colombia. Athenea Digital. Revista de Pensamiento e investigación social, 16(2), 427-435. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53746594022

Rosas Rodríguez, A. M., Valderrama Leongómez, M., & Alberto Suárez, C. A. (2020). Mujeres y cuidado: disputa negociaciones en el espacio académico. Cad. Pesqui, 50(178), 981-999. https://doi.org/10.1590/198053147001

Sierra-Molina, T. J., & Sevilla-Santo, D. E. (2021, septiembre-diciembre). ¿Cómo conforma el profesorado universitario su alta resiliencia? Un estudio de caso. Revista Electrónica Educare, 25(3), 1-19. http://doi.org/10.15359/ree.25-3.16

Silva, E. P. (2020). Trabalho e subjetividade na universidade: Por uma visão global e multifacetada dos processos de sofrimento e adoecimento [Trabajo y subjetividad en la universidad: Por una visión global y multifacética de los procesos de sufrimiento y enfermedad]. Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, 28(14). https://doi.org/10.14507/epaa.28.4887

Slaughter, S., & Leslie, L. L. (1997). Academic Capitalism; Politics, Policies and the Entrepreneurial University [Capitalismo Académico; Política, planes y universidad emprendedora]. Johns Hopkins University Press.

Slaughter, S., & Rhoades, G. (2004). Academic Capitalism and the New Economy: Markerts, State, and Higer Education [El capitalismo académico y la nueva economía: Mercados, Estado y Educación Superior]. Johns Hopkins University Press.

Torres-Salinas, D., Bordons, M., Giménez-Toledo, E., Delgado-López-Cózar, E., Jiménez-Contreras, E., & Sanz-Casado, E., (2010). Clasificación integrada de revistas científicas (CIRC): propuesta de categorización de las revistas en ciencias sociales y humanas. El profesional de la información, 19(6), 675-682. https://doi.org/10.3145/epi.2010.nov.15

Vera, H. (2017). El homo academicus y la máquina de sumar: profesores universitarios y la evaluación cuantitativa del mérito académico. Perfiles Educativos, 39(155), 87-106.http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982017000100087&lng=es&tlng=es.

Walker, V. S. (2016). El trabajo docente en la universidad: condiciones, dimensiones y tensiones. Perfiles Educativos, 38(153), 105-119. https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2016.153.57638