Aspectos petrográficos, mineralógicos y geoquímicos del gossan del tajo Zulay (Turrubares, Costa Rica)

Petrographic, mineralogical, and geochemical aspects of the Zulay pit gossan (Turrubares, Costa Rica)

Guillermo E. Alvarado1, 8*, Andrés Ulloa1, Leonardo Quesada2, Carl Nelson3, Paulo León4, Manuel Barrantes5, Daniel Gebregiorgis6, Bryan E. Moncada-Villegas7 y Luis E. Morales-Cambronero8

1 Universidad de Costa Rica (UCR), Centro Investigación Ciencias Geológicas (CICG), San José, Costa Rica

2 Universidad de Costa Rica (UCR), Escuela de Química, Unidad de Difracción de Rayos X, San José, Costa Rica

3 Recursos del Caribe S.A., Boulder, Colorado, Estadod Unidos

4 G&L Consultores, San José, Costa Rica

5 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), San José, Costa Rica

6 Georgia State University, Department of Geosciences, Georgia, Estados Unidos

7 Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física, Heredia, Costa Rica

8 Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Escuela de Química, Heredia, Costa Rica

*Autor de contacto: galvaradoinduni15@gmail.com

(Recibido: 05-03-2025; aceptado: 26-06-2025)

Revista Geológica de América Central, 72, 2025, doi: https://doi.org/10.15517/m5cvee60

ISSN: 0256-7024

Resumen: El tajo Zulay, ubicado por San Pedro de Turrubares (San José), representa un excelente ejemplo de un gossan (proceso de modificación supergénica), donde el sombrero de hierro o capa lixiviada está representado por lavas y brechas intensamente silicificadas (cuarzo hidrotermal microvacuolar, cuarzo alfa y algo de moganita) con microcavidades y minerales secundarios tales como zeolitas, goetita y hematita iridiscentes hasta terrosas, conformando un tipo de roca férrica que los coleccionistas denominan turgita o turita, además de la presencia de trazas de microrutilos. Más raramente, se presenta alumbre. La unidad geológica pertenece la Formación Grifo Alto, parte de una zona de intensa actividad hidrotermal pasada (epitermalismo de alta sulfuración), quizás en correspondencia con las facies proximales de un antiguo foco eruptivo.

Palabras clave: gossan; alteración hidrotermal; silicificación; turgita; mineralogía.

Abstract: The Zulay quarry located by San Pedro de Turrubares (San José), represents an excellent example of gossan (supergene modification process), where the iron cap (leached cap) is represented by lavas and breccias pervasively silicified (micro-vuggy silica, alfa quartz and rare moganite) with secondary minerals as zeolites, goethite and hematite (iridescent and earthy) forming a type of iron rock that collectors called turgite or turite, and traces of microrutiles. Rarer is the presence of alum-K. The geological unit is part of Grifo Alto Formation, part of an area of intense past hydrothermal activity (high-sulfidation epithermal), perhaps in correspondence with the proximal facies of an ancient eruptive focus.

Keywords: gossan; hydrothermal alteration; silicification; turgite; minerology.

Introducción

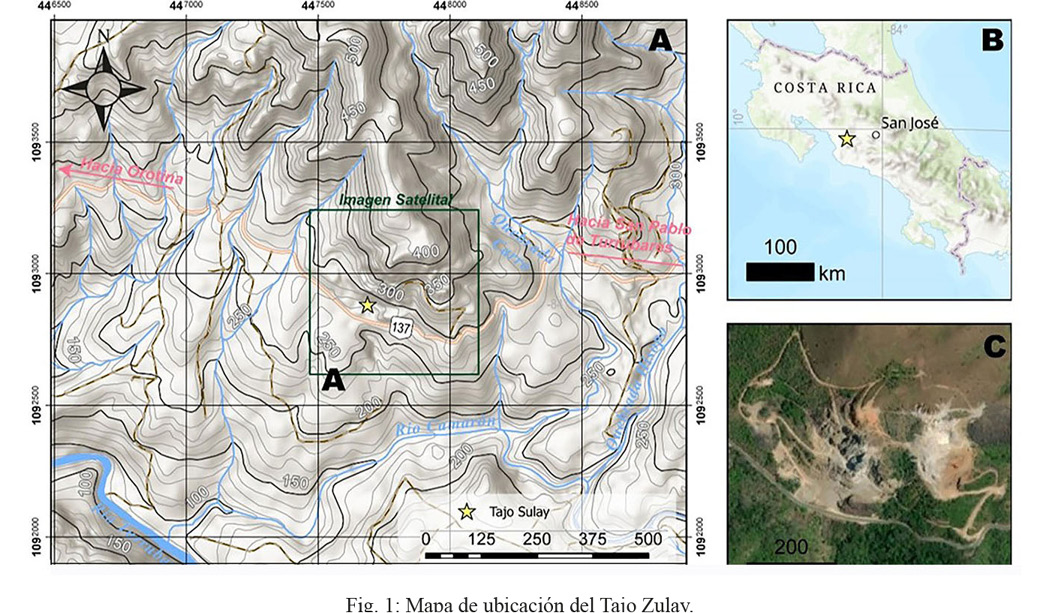

El Tajo Zulay (312 m s.n.m., 9°53’02’’N – 84°28’37’’W, hoja Río Grande, 1: 50 000) es una cantera activa ubicada cerca del cerro donde se ubica el hito San Pablo (altitud 512 m s.n.m.), sobre la carretera nacional N° 137, que comunica Orotina con San Pedro de Turrubares, cantón número 16 de la provincia de San José, a unos 12 km de Orotina (Fig. 1). Se ha vuelto muy famoso por el turismo rural, de personas que quieren tomarse fotografías para captar un paisaje que emula a un terreno marciano o de un cañón desértico, o bien, por aquellos coleccionistas de unas rocas férricas con hermosos colores atornasolados iridiscentes brillantes, del mismo modo que la paleta de colores que se adquiere cuando se vierte gasolina en un lugar con agua (Fig. 2).

Pese a la importancia económica que puede representar la ubicación de los gossan para la prospección de menas metálicas (p. ej., Pires et al., 2020, Taylor, 2011; Williamson, 2015), poco se ha descrito en Costa Rica sobre su ocurrencia y en la mayoría de los casos corresponde a meras citas superficiales en los trabajos antiguos (OEA, 1978; USGS-DGMH-UCR, 1987), pero no así, en las investigaciones recientes o en lugares cercanos a los centros de educación en geociencias. Puesto que el cerro donde se ubica el tajo constituye un excelente ejemplo de un gossan, se considera importante dejar constancia escrita de los aspectos geológicos, de alteración hidrotermal y mineralógicos de dicho sector, dado que no suele ser un aspecto muy conocido dentro de la geología metálica local.

Antecedentes geológicos y mineros

El tajo Zulay posee unas dimensiones de unos 550 m de largo por 290 m de ancho, una altitud de entre 260 y 400 m s.n.m., para una altura total máxima de 140 m. El cerro donde se ubica el tajo Zulay forma un relieve positivo que sobresale del terreno circundante, con vívidos colores de blancuzcos, grises, cafés, pardos, rojos y negruzcos. Las rocas están casi completamente silicificadas, algunas como brechas, particularmente asociadas con fallas, donde se presentan una mayor concentración de las zonas enriquecidas en óxidos e hidróxidos de hierro a modo de ocres y pátinas de minerales iridiscentes (Fig. 3).

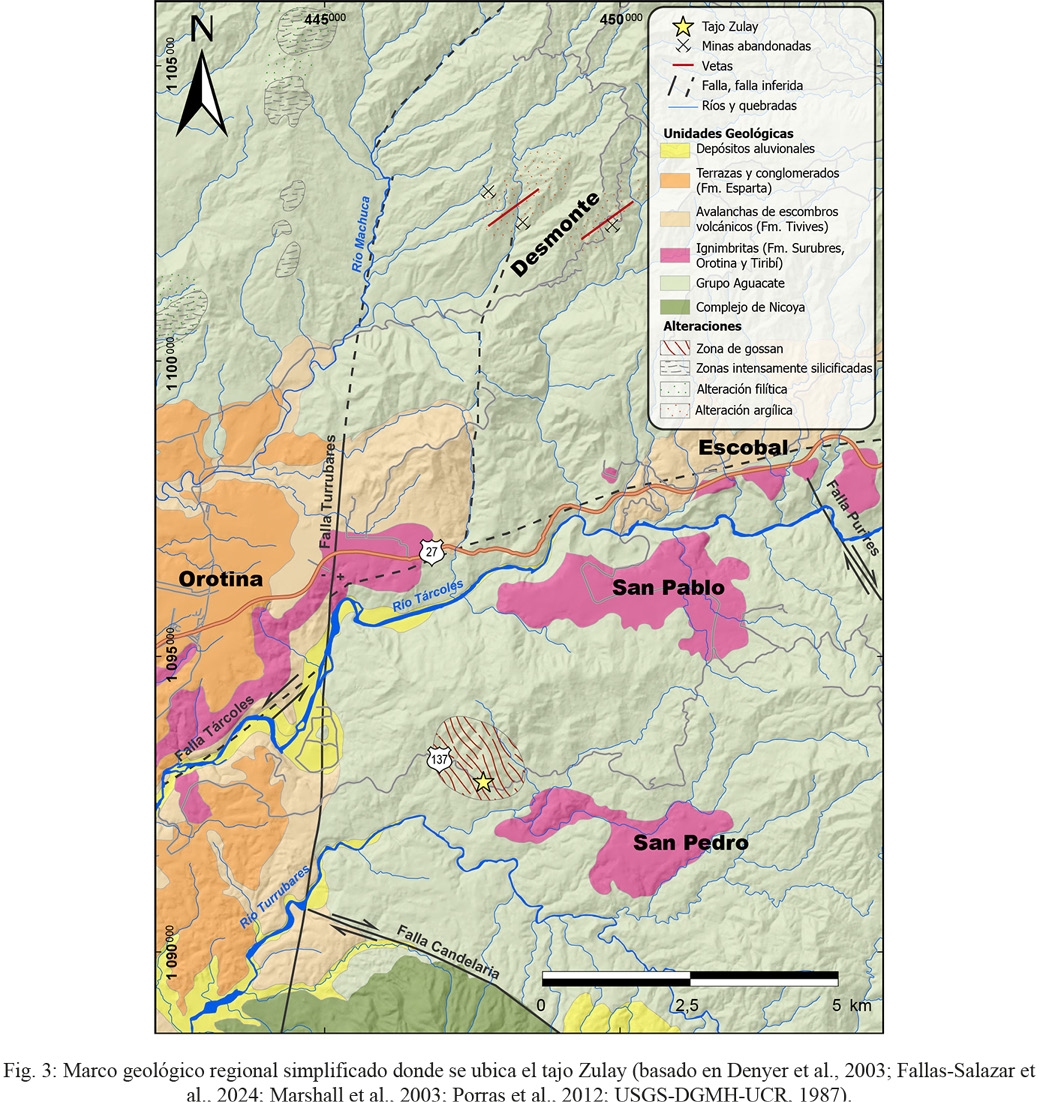

El tajo se ubica en un área con intenso fallamiento Cuaternario e incluso activo, como parte del Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica, particularmente cerca de las fallas Turrubares, Purires y Candelaria (Denyer et al., 2003; Fallas-Salazar et al., 2024; Marshall et al., 2003; Porras et al., 2012).

Respecto al tajo Zulay, nada en concreto se ha publicado desde el punto de vista geológico. Tan solo Denyer y Arias (1991) incluyen el cerro dentro de la Formación Grifo Alto como rocas volcánicas de edad Pliocena y quizás hasta Pleistocena. Alvarado y Gans (2012) afinan más el contexto geocronológico y le asignan una edad Miocena Superior Tardío a Plioceno Inferior Tardío. Porras et al. (2012), incluye su mapa parte una pequeña parte de la región al norte del tajo, como una unidad con alteración hidrotermal. Más detalles no se han descrito en la literatura geológica. En la década de 1990, la zona llamó la atención del Geól. Tim Coates, por lo que una empresa minera canadiense realizó estudios geofísicos aéreos y, en las cuatro anomalías principales o prometedoras, se realizaron perforaciones, aunque los resultados no fueron interesantes desde el punto de vista minero, por lo que el proyecto se abandonó (T. Coates, com. escrita, 2025).

El sitio, antes de iniciar el proceso de explotación formal, era utilizado para la extracción ilegal de materiales, lo que provocó la generación de taludes con inclinaciones de sub-verticales a verticales, de incluso algunas decenas de metros de altura. Se trata de una cantera actualmente en explotación por parte de Tractores San Antonio S.A, número de expediente minero 2619 (DGM) y número de expediente ambiental 386-2000 (Setena). El trámite de solicitud de solicitud de concesión data del año 2001, la vialidad ambiental les fue aprobada en el año 2002, pero la concesión de explotación les fue otorgada hasta el año 2004, con un plazo de explotación por 5 años; posteriormente en el 2009 se solicitó una readecuación de plazo, otorgándoseles en febrero del 2011 por 10 años más. Dicho permiso se volvió a renovar. El proyecto se desarrolla en un área de 20 ha de las 118 ha del total de la finca.

Dado que el tajo Zulay resulta un ejemplo de un posible gossan. Pero para contextualizar, en la región América Central (incluyendo Costa Rica) y Caribe se tiene reportes de zonas de gossan (oxide cap) asociadas a depósito minerales tal como lo indica Nelson et al. (2011). En República Dominicana, se han identificado diversas zonas de gossan asociadas a depósitos epitermales y de depósitos sulfuros masivos volcanogénicos (VMS, por sus siglas en inglés); el gossan de la Mina Cerro de Maimón (VMS) descrito por (Andreu et al., 2015) muestra la típica zonificación de un gossan, desde la zona de oxidación superficial hasta el mineral primario (sulfuro masivo). En el caso del depósito Pueblo Viejo, en República Dominicana, categorizado como híbrido, ya que, este incluye elementos epitermales como VMS, donde Nelson et al. (2023) hace una cartografía de zonas de gossan dentro y alrededor del depósito, asociados a zonas de enriquecimiento de metales. Otro caso, se presenta en Panamá, en el depósito epitermal de alta sulfuración cerro Quema, que registra en la superficie del depósito, extensas zonas de oxidación que reúnen las características de gossan y que han sido descritas por Corral et al. (2016).

Puesto que los depósitos de gossan descritos en Costa Rica no son de tan fácil acceso, varios ubicados en la península de Nicoya y se requieren permisos (ver, p.ej., OEA, 1978) y no son tan didácticos, por ello se presenta a continuación algunos aspectos teóricos de interés general y un detalle mineralógico y petrográfico de las rocas y minerales del tajo Zulay, que puede servir como una base para futuras exploraciones mineras.

Teoría de los gossan

El gossan (gozan, sobrero de hierro, montera de hierro) es un yacimiento con rocas de vívidos colores rojizos formada por óxidos e hidróxidos de hierro, solos o mezclados con otras rocas y que directa o indirectamente proceden de la meteorización de yacimientos de sulfuros. Allí, los sulfuros fueron sometidos a un proceso de alteración supergénica (meteorización física y química) producto de la acción de los agentes como la lluvia, el viento, la acción solar y las aguas subterráneas. De este modo, se formaron nuevos compuestos, una parte de los cuales permaneció en el lugar, pero la otra fue movilizada y redepositada a mayor profundidad, mientras que otra porción migro y se dispersó. La formación de un gossan depende de distintos factores, como la composición original de los sulfuros, el clima, el relieve, el tipo de roca encajante y el nivel freático (variación y profundidad). El descenso del agua subterránea oxida y empobrece el mineral de interés (cobre, plata, etc.) formando una solución ácida que elimina los compuestos solubles y deja un residuo de limonita. Estos procesos producen la alteración de los sulfuros, la disolución y precipitación de otros minerales (carbonatos) y una lixiviación importante en las rocas. Durante la formación de un gossan ocurren una serie de reacciones de oxidación-reducción en las cuales se produce la destrucción de los sulfuros primarios, así como la mayoría del resto de minerales presentes, para formar otra serie de compuestos (óxidos, carbonatos o sulfatos) en las zonas de oxidación. La solución ácida descendente zonifica el yacimiento verticalmente y llega a depositar el mineral o metal de interés en el nivel freático y por debajo, produciendo un enriquecimiento secundario de elementos nativos y nuevos sulfuros que se forman en la zona de cementación (Craig et al., 2012; Guilbert y Park, 1986; Lamey, 1966; Smirnov, 1982; Taylor, 2011).

En la antigüedad, los gossan, debido a su notorio contraste de colores y relieve sobresaliente, sirvieron como guía para la búsqueda y explotación por la concentraciones de metales valiosos (estaño, oro y plata) en los niveles más profundos de las zonas oxidadas, mientras que en la minería moderna son los guías para el descubrimiento de concentraciones de sulfuros metálicos o el estudio ambiental del efecto de los medios ácidos, como consecuencia de la acción humana en las explotaciones mineras mal manejadas.

Un perfil idealizado de una zona de gossan (modificado y basado en Guilbert y Park, 1986; Lamey, 1966; Smirnov, 1982; Taylor, 2011) sería el siguiente (Cuadro 1 y Fig. 4):

a) Zona de oxidación: Comprendida entre la superficie y el nivel freático (zona de percolación o de aireación), caracterizada por la circulación rápida y libre, predominantemente descendente, del agua saturada en oxígeno y ácido carbónico. Teóricamente, va a existir una subzona superficial de menas oxidades, seguida en profundidad por una subzona de menas lixiviadas y finalmente, una subzona de menas oxidadas ricas. Resulta en un importante enriquecimiento en minerales oxidados (limonita, goetita, hematita, lepidocrocita, óxido de manganeso, jarosita, tenorita, crisocola). Se puede considerar subdividida en dos subzonas: La zona superficial o de gossan (montera) propiamente dicho, en la que hay una lixiviación de la mayoría de los minerales, quedando formada por una acumulación masiva de hidróxidos de hierro, junto a sílice y arcillas. La situada por debajo de la zona superficial, en la que además de óxidos e hidróxidos de hierro, se pueden tener otros compuestos metálicos oxidados, como sulfatos, cloruros o carbonatos, entre ellos, cuprita, azurita, malaquita, atacamita y cobre nativo, entre otros.

b) Zona de cementación: El límite superior de la zona de enriquecimiento secundario supergénico, se sitúa por debajo del nivel freático antiguo, aunque este claramente pudo variar durante períodos geológicos posteriores. Incluso, el nivel freático varía estacionalmente y en la actualidad puede estar en otro nivel. Allí se produjeron los enriquecimientos en sulfuros de cobre de tipo calcosina-covellina. La neoformación de sulfuros secundarios puede originar un fuerte enriquecimiento de los contenidos medios de este metal y favorecer la viabilidad económica de un yacimiento.

c) Zona primaria o hipogénica: Corresponde a los sulfuros inalterados (pirita, calcopirita, bornita), donde es posible ver las texturas origianales.

Metodología

Como toda investigación, se consultó la literatura y se realizaron varias visitas al campo para describir la geología. Se tomaron varias muestras para secciones delgadas y 18 para difractometría de rayos X. Los minerales fueron descritos primero de forma macroscópica.

En San José, realizó una separación por predominancia de color para análisis de 12 muestras mediante Difracción de Rayos X (DRX) de policristal. Posteriormente, se realizaron polvos de las muestras separadas con un mortero de ágata, con un tamaño de la roca molida inferior a 150 micras. El equipo de DRX se encuentra en la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, modelo Bruker D8 Advance ECO con geometría Bragg-Brentano y con una fuente de rayos X de Cu con longitud de onda de radiación de 1.5418 Å. La potencia de la medición es de 1 kW, mientras que la rotación de medición es de 15 rpm, cuyo modelo del detector es Lynxeye SSD 160-2. Los barridos realizados y el tiempo de medición dependieron de la naturaleza cristalográfica de la muestra, pero sus valores siempre se encontraron dentro del rango de 5º a 70º y de 0.12 a 1.2 grados por minuto. Se utilizó la base de datos de DRX de policristal PDF-4+ 2023 de ICDD (International Centre for Diffraction Data), para la comparación e identificación de los minerales presentes en las muestras y, con ello, se identificaron las diferentes fases cristalinas en cada una de ellas.

Para un control cruzado, también se enviaron 6 muestras a EE. UU y 3 a la Universidad Nacional. En ambos lugares, la composición mineralógica de las rocas fue analizada, primero pulverizando el material, luego se analizó mediante DRX en el Laboratorio de Paleoclima y Cambio Climático (PPC), Departamento de Geociencias, Universidad Estatal de Georgia y mediante el equipo modelo SmarthLab. Advance DaVinci, Departamento de Física de la UNA. El polvo de las muestras fue analizado con radiación Cu-Kα (45 kV, 40 mA) en un rango de 2θ de 5° a 70° con un tamaño de paso de 0.02° 2θ y un tiempo de conteo de 60 segundos por paso para identificar un rango de minerales no arcillosos. Cada material cristalino exhibe una “huella digital” de DRX única basada en su estructura cristalina. Al comparar los datos de difracción de una muestra con una base de datos de materiales conocidos, se pueden identificar las fases cristalinas en cada ejemplar. Para este estudio se utilizó la base de datos PDF-5+ del Centro Internacional de Datos de Difracción (ICDD) cuyo análisis fue utilizando el paquete de cómputo HighScore Plus.

Adicionalmente, se realizaron análisis químicos de espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) de los elementos en el Mineral Laboratories en Canadá (Bureau Veritas Commodities Canada Ltd., Vancouver British Columbia).

Resultados

Las rocas volcánicas presentan una alteración hidrotermal extrema, imprimiéndole a la roca una textura cristalina de grano fino (granular “azucarada”), color blancuzco, gris (gris claro, gris parduzco) con tonalidades amarillentas, anaranjado-pardas, rojas y con vetas blancas y rojas. Las rocas suelen presentarse diaclasada o fracturada, así con una textura brechosa, muchas veces en correspondencia con zonas de falla. Localmente, se observan estructuras porosas (cuarzo hidrotermal microvacuolar) de hasta 0.5 cm de diámetro (1-15 %) y vetillas rellenas de sílice. Además de sectores alterados por óxidos e hidróxidos de hierro, epidota y dendritas de óxidos de manganeso.

Petrográficamente, presenta una textura granular, compuesta por polimorfos de sílice variando desde cristales de cuarzo hasta calcedonia porcelanada (70-90 %) xenomórficas (diámetro promedio 0.013 x 0.008 mm), zeolitas (5-10 %) con hábito radial rellenando fracturas y porosidades, así como minerales opacos (óxidos e hidróxidos de hierro), en concentraciones variables (2-10 %), ya sea como granos, concentración de granos o bandas. Los poros o cavidades (vesículas primarias? y secundarias por lixiviación), se presentan dispersas o concentradas en bandas (5-30 %). Debido a un intenso hidrotermalismo la roca original sufrió un proceso de lixiviación tal que hace difícil la identificación de la roca volcánica madre (protolito), a veces emulando una lava de grano fino hasta una toba. Los análisis químicos indican un contenido de SiO2 de alrededor del 83.1 %. Lo anterior está comprobado mediante la petrografía (sílice: 70-90 %) y la difractometría de rayos X, donde se determinó la omnipresencia de cuarzo (SiO2) alfa y algo de moganita.

Interesante, es que por primera vez en Costa Rica, dentro del conocimiento de los autores, se detectó moganita (SiO2·nH2O), un polimorfo del cuarzo, color gris, brillo mate, transparente, monoclínico, micro-criptocristalino, por lo general fibroso (dureza 6), que aparece como un componente habitual en minerales del grupo de la sílice en diferentes proporciones (calcedonia, ágata, pedernal, xilópalos) y en otras rocas silíceas y volcánicas ácidas, incluyendo ignimbritas (Flörke et al., 1976; Heaney y Post, 1992; Götze et al., 2020; Çevik-Üner et al., 2022). Aunque fue descrita en 1976, en 1994 la Asociación Mineralógica Internacional (IMA, por sus siglas en inglés) decidió desaprobarlo como mineral válido, pues se consideraba indistinguible del cuarzo. Los estudios posteriores permitieron que en al año 1999 la IMA rectificara, aceptándola como una especie mineral (Grice et al., 2000). Dado que muchas veces el cuarzo la camufla y a menos que se tenga la experiencia, no resulta fácil su detección con equipos especializados. Por eso, no se le había reportado en Costa Rica, aunque puede estar presente prácticamente de manera omnipresente en diversas proporciones todos los cuarzos microcristalinos y criptocristalinos, particularmente en aquellos hidratados.

Las rocas muy notorias y atractivas para los coleccionistas con iridiscencia (bandas con brillo iridiscente metálico) de colores verdes, rojos, rosados, azules, morados y dorados (Fig. 5), evidenciaron mediante la DRX la presencia de hematita (Fe2O3) iridiscente o hematita arcoíris, pero con presencia de agua (aunque no en su estructura); también ocurre como ocres terrosos rojizos. La goetita, FeO(OH), también es frecuente junto con la hematita, por lo general asociada con los ocres pulverulentos “limoníticos” amarillo pardos o con fracciones mejor cristalizadas del tipo iridiscente (goetita irisada). Casualmente, ambas (hematita y goetita) se evidenciaron en las rocas analizadas y pueden tener también hábito microbrotoidal (Fig. 6).

La hematita con goetita corresponde lo que en desde la literatura antigua y los coleccionistas denominan turgita o turita, es decir una roca fibrosa de hematita con más o menos agua absorbida (“hidrohematita”), a veces como una solución sólida entre hematita y goetita, estando la hematita en exceso y muchas veces con colores iridiscentes (hematita iridiscente o arcoíris), por ello, resulta muy apetecida por los coleccionistas (García-Gutiérrez, 2003; Hurlbut, 1976; Oebbeke, 1901; Portevin, 1952; Posnjak y Merwin, 1919; Taylor, 2011).

El rutilo microscópico detectado en la DRX (Fig. 7) suele ser un producto de una intensa alteración del titanio, quizás presente en la ilmenita, representando un residuo inmóvil de la intensa lixiviación de las rocas, aunque claramente existió algo de transporte hidrotermal local y redistribución del titanio, por lo general presente en zonas de alteración filítica o arguílica intensa (Guilbert y Park, 1986; Thompson y Thompson, 1996), pero, en el presente caso se trata de silicificación intensa en un ambiente epitermal, que en el caso de estar mineralizado en profundidad, se podría clasificar de alta sulfuración. La DRX también determinó la presencia de alumbre (KAl(SO4)2·12H2O).

La petrografía de las secciones delgadas evidenció lo profundo que están las rocas hidrotermalizadas, al grado que solo se logran reconocer algunos fantasmas de plagioclasa. Los óxidos de hierro resaltan y el mineral café de elevado relieve resultó ser el rutilo, dado que sin la DRX no hubiese sido sencillo determinar qué tipo de mineral correspondía. También se detectó la presencia de sericita bajo el microscopio en algunas muestras (Fig. 6).

Finalmente, mediante análisis geoquímicos ICP, las rocas silicificadas y lixiviadas aún contenían valores de Au (0.01-0.024 ppm), Mo (38-66 ppm), Cu (3-183 ppm), Pb (4-17 ppm) y algunas muestras presentaban As (74-182 ppm). Al comparar los resultados del geoquímicos del presente estudio con los de Castillo (2024) para el mismo tajo, se observa que el Hg, Au, Mo presentan valores significativamente más bajos, mientras que el Zn y Ag poseen valores mucho más altos (Cuadro 2). Ello demuestra que hay una zonación geoquímica importante tanto vertical como horizontal a escala del tajo.

Discusión y conclusiones

Las rocas volcánicas del tajo Zulay se caracterizan por una destrucción total de la textura de la roca original (protolito) y un reemplazamiento por sílice (70-90 %: cuarzo alfa y calcedonia, posiblemente en correspondencia con moganita, al menos en parte), acompañado de manera subordinada por zeolitas (5-10 %) y óxidos de hierro (2-10 % de hematita y goetita), así como sericita y rutilo (< 1 %).

El relieve topográfico positivo del tajo Zulay representa un típico sombrero de hierro (mortera, gossan), es decir, el resultado por donde se circularon fluidos hidrotermales ácidos (H2S, H2SO4, HCl) y se percolaron aguas superficiales y meteóricas (estas con H2CO3), que alteraron la roca profusamente destruyendo su textura y mineralogía debido a la hidrólisis (lixiviación de álcalis y aluminio) completa de los minerales, con adición de sílice. El resultado superficial fue el de rocas enriquecidas en sílice y teñidas en óxidos e hidróxidos de hierro a modo de ocres naturales, mineralógicamente representados por hematita y goetitas terrosas hasta iridiscentes que, en su conjunto, forman una roca férrica denominada turgita o turita.

El cuarzo alfa suele cristalizar a temperaturas inferiores de los 573 °C (Winchell y Winchell, 1951; Klein y Hurlbut, 1997), mientras que la presencia de rutilo podría establecer una temperatura mínima de unos 150 °C (Hedenquist et al., 1996), por lo que se podría pensar en temperaturas de 150 °C. En un sentido amplio, podría corresponder con una zona fumarólica fósil de temperatura moderada (~150 °C), próxima a un antiguo foco eruptivo, asociado con el vulcanismo del Plioceno de los Montes del Aguacate, asociado con la Formación Grifo Alto. Dentro de esta línea, al corresponder con un gossan, resulta interesante dilucidar si existen mineralización de interés económico (filones metalíferos) en profundidad y establecer qué tipo de enriquecimientos metálicos podrían presentarse, en el caso de existir, en la zona de oxidación, la zona de enriquecimiento de sulfuros supergénicos (zona de cementación) y en la zona primaria (hipógena). La geoquímica evidenció la presencia de trazas de Au, Hg, Mo, Cu, Pb y As.

Para contextualizar la geoquímica del tajo Zulay, se ha realizado una tabla comparativa de la asociación mineralógica y texturas, de tres depósitos que registran gossan en su parte superior: cerro Quema en Panamá (Corral et al., 2016), cerro de Maimón (Andreu et al., 2015) y Pueblo Viejo (Nelson et al., 2023) en República Dominicana y con comparación con los hallazgos del tajo Zulay (Cuadro 3). En general, los minerales de hierro o sus derivados encontrados en el tajo Zulay tienen similitudes, donde se registra goetita, que es un óxido de hierro típicamente identificado en ambientes de mayor acidez. En el tajo Zulay hasta el momento no se han reconocido arcillas hidrotermales de alta temperatura como alunita, dickita y pirofilita, que son reconocidas en depósitos de alta sulfuración (Hedenquist y Arribas, 2022). En lo que respecta a los elementos traza encontrados en tajo Zulay, tales como Au, Mo, Cu, Pb y As, coinciden muy bien elementos trazas encontrados las litocapas en otros depósitos epitermales.

Puesto que el tajo Zulay se ubica a tan solo unos 8 a 12 km al sur de las minas de los Montes del Aguacate, se podría esperar perfectamente una zona con enriquecimiento en minerales de oro. En este sentido, encaja en que este gossan con una silicificación intensa correspondería con la parte proximal de un epitermalismo de alta sulfuración, mientras que la alteración hidrotermal presente en la ruta 27 correspondería con la alteración argílica, al tanto que los yacimientos de oro del Aguacate-Desmonte corresponderían con yacimientos de baja sulfuración en la zona de alteración propilítica regional.

Resulta útil mencionar que no todos los afloramientos de óxidos de hierro y cuarzo corresponden con gossans. De hecho, existen gossans en los que los óxidos de hierro fueron transportados (gossan transportados o alóctonos) para formar afloramientos de Fe y Mn, o donde los sombreros de hierro estériles son el resultado de la degradación de cuerpos con pirita, o debido la concentración de hierro por la acción de bacterias. Los análisis químicos de los elementos trazas pueden ayudar a distinguir de verdaderos gossans con posible interés económico de aquellos sombreros de hierro formados por otros procesos sin enriquecimiento de metales valiosos (Pirajno, 2009; Velasco et al., 2013).

En el presente caso, su geoforma positiva y la estructura interna del macizo rocoso apoya que se trata de un gossan in situ, pero como se dijo en los antecedentes, las perforaciones que se realizaron no resultaron interesantes desde el punto de vista minero. Las imágenes satelitales sugieren que la alteración hidrotermal puede cubrir un área de al menos 8 km2, pero perfectamente puede superar los 15 km2, dado que se puede extender hasta las zonas con reconocida alteración hidrotermal de la ruta 27. Sin duda, se requieren estudios de geología de minas para evaluar adecuada e integralmente la zona, donde se delimiten los diferentes tipos de facies de alteración hidrotermal (silicificación, argílica, fílica, propilítica, etc.), se realicen perforaciones y análisis geoquímicos.

Finalmente, el tajo Zulay, sin duda, puede corresponder con un lugar de visita obligatoria de cursos de Mineralogía o de Yacimientos Minerales para el estudio de un gossan, dada su cercanía, fácil acceso y grado de exposición. La presencia de turgita lo hace un atractivo adicional para los coleccionistas. Incluso, se podría pensar en corresponder en geositio, pero con el atenuante de que una vez que el tajo deje de explotarse, será cubierto nuevamente de vegetación, dificultando su observación.

Agradecimientos

Se agradece a la Unidad de Difracción de Rayos X de la Escuela de Química (Universidad de Costa Rica), al Departamento de Geociencias (Universidad Estatal de Georgia) y al Departamento de Física de la UNA, por los análisis de DRX. Del mismo modo, se agradece a Recursos del Caribe S.A., por la realización de los análisis geoquímicos de las rocas con fines de prospección minera. Los geólogos Sergio Rivera y Tim Coates revisaron el presente trabajo, aportando información valiosa. El presente trabajo es una contribución al proyecto de investigación 113-C5-083 de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica titulado “Caracterización mineralógica de zonas de alteración hidrotermal y vetas polimetálicas de la región central de Costa Rica” y de la Comisión de Mineralogía del Colegio de Geólogos de Costa Rica, adscrita a la International Mineralogical Association (IAM) perteneciente, a su vez, a la International Union of Geological Sciences (IUGS).

Referencias

Andreu, E., Torró, L., Proenza, J. A., Domenech, C., García-Casco, A., de Benavent, C. V., Chavez, C., Espaillat, J., y Lewis, J. P. (2015). Weathering profile of the Cerro de Maimón VMS deposits (Dominican Republic): textures, mineralogy, gossan evolution and mobility of gold and silver. Ore Geology Reviews, 65, 165-179. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2014.09.015

Alvarado, G. E., y Gans, P. B. (2012). Síntesis geocronológica del magmatismo, metamorfismo y metalogenia de Costa Rica, América Central. Revista Geológica de América Central, 46, 7-122.

Castillo-Muñoz, R. (2024). Atlas geoquímico de Costa Rica. Sedimentos fluviales, augas y rocas: Medioambiente y mineralización. (vol. 2). Edinexo.

Corral, I., Cardellach, E., Corbella, M., Canals, À., Gómez-Gras, D., Griera, A., y Cosca, M. A. (2016). Cerro Quema (Azuero Peninsula, Panama): Geology, Alteration, Mineralization, and Geochronology of a Volcanic Dome-Hosted High-Sulfidation Au-Cu Deposits. Economic Geology, 111(2), 287-310. https://doi.org/10.5382/econgeo.2016.4337

Craig, J. R., Vaugham, D. J., y Skinner, B. J. (2012). Recursos de la Tierra y el medio ambiente. Pearson Educación, S. A. UNE.

Denyer, P., y Arias, O. (1991). Estratigrafía de la región Central de Costa Rica. Revista Geológica de América Central, 12, 1-59.

Denyer, P., Aguilar, T., y Alvarado, G. E. (2003). Geología y estratigrafía de la hoja Barranca, Costa Rica. Revista Geológica de América Central, 29, 105-125.

Fallas-Salazar, C., Linkimer, L., y Arroyo, I. G. (2024). Significado tectónico de los sistemas de fallas Jaris y Candelaria en el Antearco de Costa Rica. Geofísica Internacional, 63(1), 651-676.

García-Gutiérrez, L. (2003). Glosario de términos geológicos. Consejo de Recursos Minerales y Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A. C., México.

Guilbert, J. M., y Park, C. F. (1986). The geology of ore deposits. Waveland Press, Inc.

Hedenquist, J. W., y Arribas, A. (2022). Exploration Implications of Multiple Formation Environments of Advanced Argillic Minerals. Economic Geology, 113 (3), 609-643. https://doi.org/10.5382/econgeo.4880

Hedenquist, J. Q. (1996). Hydrothermal systems in volcanic arcs: Origin of the exploration for epithermal gold deposits. [Short course notes]. Geological Survey of Japan, Mineral Resource Department.

Hurlbut, C. S. (1976). Dana´s manual of mineralogy. John Wiley & Sons, Inc., New York. (Trad. Español Martín, G., 1976 (2da ed.): Manual de Mineralogía de Dana. Ed. Reventé, Barcelona).

Klein, C., y Hurlbut, C. S. (1997). Manual of mineralogy. (Vol. 1 y 2; basado en la obra de J. D. Dana). Ed. Reventé, S. A.

Lamey, C. A. (1966). Metallic and industrial mineral deposits. McGraw-Hill Book Company.

Marshall, J. S., Idleman, B. D., Gardner, T. W., y Fisher, D. M. (2003). Landscape evolution within a retreating volcanic arc, Costa Rica, Central America. Geology, 31(5), 419-422.

Nelson, C. E., Proenza, J. A., Lewis, J. F., & López-Kramer, J. (2011). The metallogenic evolution of the Greater Antilles. Geologica Acta, 9(3–4), 229–264. https://doi.org/10.1344/105.000001741

Nelson, C. E., Dominguez. h., Leonardo, R., Polanco, J., y Carrasco, C. (2023). Geologic setting of the Pueblo Viejo Au-Ag-Cu-(Zn) mining district, Dominican Republic -Links to volcanic domes and volcanogenic massive sulfide mineralization. Journal of South American Earth Sciences, 123, 104158. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2022.104158

McKinstry. h. E. (1977). Geología de minas. Ed. Omega, S. A.

Organización de Estados Americanos (OEA). (1978). Diagnóstico del sector minero. OEA.

Oebbeke, K. (1901). Frank v. Kobell’s Tafel zur Bestimmung der Mineralin mittelst einfacher chemischer Versuche auf trockenem und nassem Weg. J. Lindauersche Buchhadlung.

Pirajno, F. (2009). Hydrothermal processes and mineral systems. Springer.

Pires, G. L. C., Renac, C., Bongiolo, E. M., y Neumann, R. (2020). Gossan mineralogy, textures, and gold enrichment over Au (As, Bi, Ag) deposit in the Buracão Area (Brasília Fold Belt, Brazil): Implications for gold prospecting in weathering profiles. Journal of Geochemical Exploration, 218. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2020.106615

Porras. H., Cascante, M., Granados, R., y Alvarado, G. E. (2012). Volcano-estratigrafía y tectónica del Valle Central Occidental y las estribaciones de los Montes del Aguacate a lo largo de la ruta 27, Costa Rica. Revista Geológica de América Central, 47, 69-94.

Portevin, M. A. (1952). Studies on the physico-chemical analysis of iron minerals. Bulletin de la Société Française de Minéralogie et de Cristallographie, 75, 45-56.

Posnjak, E., y Merwin. h. E. (1919). The hydrated ferric oxides. American Journal of Science, 47, 311-348.

Smirnov, V. I. (1982). Geología de yacimientos minerales. Ed. Mir.

Taylor, R. (2011). Gossans and leached cappings, field assessment. Springer-Verlag.

Thompson, A. J. B., y Thompson, J. F. H. (eds.). (1996). Atlas of alteration: a field and petrographic guide to hydrothermal alteration mineral. Alpine Press Limited.

Velasco, F.. Herrero, J. M., Suárez, S., Yusta, I., Alvaro, A., y Tornos, F. (2013). Supergene features and evolution of gossan capping massive sulphide deposits in the Iberian Pyrite Belt. Ore Geology Reviews, 53, 181-203.

USGS-DGMH-UCR (1987). Mineral resource assessment of the Republic of Costa Rica. Evaluación de los recursos minerales de la República de Costa Rica. USGS Miscellaneous Investigations Series. U. S. Geological Survey/ Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos/ Universidad de Costa Rica.

Williamson, M.-C. (Ed., 2015). Environmental and economic significance of gossans. Geological Survey of Canada, Open File 7718.

Winchell, A. N., y Winchell, H. (1951). Elements of optical mineralogy. An introduction to microscopic petrography. Part II: Descriptions of minerals. John Wiley & Sons, Inc.