Representaciones sociales del estudiantado sobre la gestión y el currículo en dos Colegios Técnicos Profesionales Costarricenses

Social representations of students regarding management and curriculum in two Costa Rican Technical Professional Colleges

Representações sociais de estudantes sobre gestão e currículo em duas faculdades técnicas profissionais da Costa Rica

Arturo Melendez-Montero

Universidad Nacional de Costa Rica

Puntarenas, Costa Rica

arturo.melendez.montero@est.una.ac.cr

http://orcid.org/0000-0002-3448-4774

Resumen

El presente artículo surge de una investigación de mayor alcance enmarcada dentro del proyecto Perfiles, Dinámicas y Desafíos de la Educación Costarricense, perteneciente al CIDE, Universidad Nacional. En este se analizaron las representaciones sociales (RS) del estudiantado sobre dos instituciones de modalidad técnica profesional en Costa Rica. Para ello, se aplicó la estrategia del grupo focal y se recabó la información tanto de manera escrita como gráfica a través de la técnica del dibujo. Los resultados muestran que las RS construidas sobre ambas instituciones se encuentran asociadas a la imagen de una organización de carácter jerárquico, que centraliza el poder de tomar decisiones en los directivos, excluyendo al estudiantado de los procesos de toma de decisiones dentro de la institución. Además, se expresa una imagen vinculada con una alta carga académica, fatiga y estrés, características que también son asociadas con la vida laboral, esta última pensada por el estudiantado como la finalidad del proceso educativo. Se concluye en la necesidad de dar voz y participación al estudiantado dentro de las instituciones educativas, considerándolos sujetos activos en la implementación de las políticas educativas y curriculares.

Palabras clave: representaciones sociales; educación técnica-profesional; gestión escolar; currículo

Abstract

This article arises from broader research within the framework of the project Perfiles, Dinámicas y Desafíos de la Educación Costarricense belonging to the CIDE Universidad Nacional. In this project, the social representations (SR) of the students about two technical-professional institutions in Costa Rica were analyzed. To do this, the focus group strategy was applied and information was collected both in writing and graphically through the drawing technique. The results show that the SR built on both institutions are associated with the image of a hierarchical organization that centralizes the power to make decisions in the directors, excluding the students from the decision-making processes within the institution. In addition, an image linked to a high academic load, fatigue and stress is expressed, characteristics that are also associated with work life. The latter is thought by the students as the purpose of the educational process. It concludes with the need to give voice and participation to the students within educational institutions, considering them active subjects in the implementation of educational and curricular policies.

Palabras clave: social representations; technical-vocational education; school management; curriculum

Resumo

Este artigo surge de uma pesquisa mais ampla no âmbito do projeto Perfis, dinâmicas e desafios da educação costarriquenha pertencente ao CIDE Universidad Nacional. Neste projeto foram analisadas as representações sociais (RS) dos estudantes sobre duas instituições técnico-profissionais da Costa Rica. Para isso, aplicou-se a estratégia de grupo focal e as informações foram coletadas tanto por escrito quanto graficamente por meio da técnica de desenho. Os resultados mostram que as RS construídas em ambas as instituições estão associadas à imagem de uma organização hierárquica que centraliza o poder de decisão nos diretores, excluindo os alunos dos processos de tomada de decisão dentro da instituição. Além disso, expressa-se uma imagem ligada à elevada carga acadêmica, cansaço e estresse, características que também estão associadas à vida profissional. Este último é pensado pelos alunos como a finalidade do processo educativo. Conclui com a necessidade de dar voz e participação aos estudantes dentro das instituições de ensino, considerando-os sujeitos ativos na implementação das políticas educacionais e curriculares.

Palavras-chave: representações sociais; educação técnico-profissional; gestão escolar; currículo

Introducción

En 2016, las autoridades educativas costarricenses presentaron la política curricular titulada Educar para una nueva ciudadanía, la cual suponía toda una transformación educativa al introducir el modelo de aprendizaje por competencias y habilidades en el sistema educativo costarricense. Para dar fundamento a esta política, un año después, en 2017, surgió la política educativa titulada La persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, que, como su nombre lo sugiere, pone el foco en la persona, en especial en la persona estudiante, como el principal sujeto de los procesos educativos, indicando que: “La educación, en consecuencia, está centrada en la persona, de manera que sea ella misma evaluadora y guía de su propia experiencia, a través del significado que adquiere su proceso de aprendizaje” (MEP, 2017, p. 9). Casi una década después, frente a lo que se ha descrito como una crisis educativa (Estado de la Nación, 2023), surge la necesidad de analizar el impacto real de estas políticas en las dinámicas y vivencias de los centros educativos del país.

Este artículo se deriva de una investigación de mayor alcance titulada Análisis de la puesta en práctica de la política curricular vigente desde la dimensión pedagógica en la educación general básica del Ministerio de Educación Pública (MEP), un acercamiento a su impacto en las dinámicas de la inclusión-exclusión (2022-2024). Dicha investigación fue realizada en el marco del Proyecto Perfiles, Dinámicas y Desafíos de la Educación Costarricense, perteneciente al Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional de Costa Rica. Su objetivo fue: Analizar la puesta en práctica de la política curricular vigente desde su dimensión pedagógica en la educación general básica costarricense para el conocimiento de su impacto en las dinámicas de inclusión-exclusión. Para ello, se visitaron múltiples instituciones de educación en suelo nacional, tanto de primaria como de secundaria del Ministerio de Educación Pública, en las cuales se consultó a diversos actores como: funcionarios administrativos, cuerpo docente y población estudiantil, sobre las dinámicas y el funcionamiento institucionales.

El presente texto se enfoca específicamente en el trabajo realizado con las personas estudiantes de secundaria de las instituciones de modalidad técnica profesional visitadas, su objetivo es analizar las representaciones sociales construidas por el estudiantado en torno a dos instituciones de secundaria de modalidad técnica profesional, ambas ubicadas en la provincia de Alajuela, Costa Rica. Dichas instituciones fueron seleccionadas basándose en los criterios de accesibilidad y modalidad educativas. La investigación es del tipo cualitativa y de alcance descriptivo - interpretativo. Se empleó la técnica del grupo focal para la recolección de datos y se utilizó la escritura y el dibujo como medios para que el estudiantado expresara sus representaciones sociales.

El análisis se fundamenta en la Teoría de las Representaciones Sociales (TRS), que, como señala Mireles (2011), permite “acceder al mundo del sentido común de los agentes; significa rescatar su voz y tratar de interpretar sus palabras y acciones en el contexto sociocultural donde se generan” (p. 9). En ese sentido, estudiar las representaciones sociales de un grupo particular como el estudiantado de secundaria implica conocer sus percepciones sobre los procesos educativos y el contexto educacional en el que se desarrollan, es decir, conocer parte de su realidad educativa. Además, esta investigación parte de una concepción crítica de la educación, la cual, según Giroux (2006), pretende develar cómo, mediante el currículo, los discursos y las prácticas educativas, se producen y reproducen roles y jerarquías sociales.

Este escrito se divide en tres apartados: en primer lugar, se expone el marco teórico-conceptual, donde se figuran las categorías conceptuales de: representaciones sociales, gestión y culturas escolares, y currículo en la era neoliberal. Esto evidencia cómo dichos conceptos se articulan e interrelacionan en el espacio escolar, influyendo en la construcción de las representaciones sociales que crean los sujetos sobre los espacios y procesos educativos. Asimismo, se contextualiza el tema de la educación técnica en Costa Rica, abordando desde una perspectiva crítica su relación con las más recientes transformaciones curriculares del país y la influencia de las políticas neoliberales en estas. En segundo lugar, se expone la metodología utilizada para obtener y analizar la información. Por último, en el tercer acápite, se presenta el análisis de las representaciones sociales expresadas por el alumnado con respecto a las dos instituciones educativas en estudio.

Marco Teórico-conceptual

Teoría de las representaciones sociales

La Teoría de las Representaciones Sociales (TRS) se originó en la psicología social como una respuesta a la separación entre el sujeto y el objeto realizada por el conductismo (Mireles, 2011). El psicólogo rumano Serge Moscovici fue quien formuló esta teoría tomando como base los postulados de autores de los campos de la psicología y la sociología, como lo son: Mead, Vygotsky y Durkheim (Mora, 2002). La TRS replantea la forma de comprender la relación entre el individuo y las representaciones colectivas –en términos de Durkheim11–, la cual se articula, según Moscovici (1978), mediante las representaciones sociales definidas como:

una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. (Moscovici, 1978, como se citó en Mora, 2002, p. 7)

Para Moscovici, las representaciones sociales (RS) son el medio por el cual el sujeto se integra en una dinámica social a partir de imágenes y simbolismos que dan sentido y forma a sus experiencias. Así, mediante las RS, “quien conoce se coloca dentro de lo que conoce” (Mora, 2002, p. 7). El estudio de las representaciones sociales posibilita identificar cómo los sujetos construyen imágenes de los fenómenos sociales, y articulan procesos de transmisión de conocimientos, construyendo un sentido común.

Ante esto, se entiende por sentido común los conocimientos, las actitudes, las acciones, las percepciones y los sentimientos socialmente normalizados y reproducidos (Araya, 2002). Por lo tanto, el estudio de las representaciones sociales permite reconocer las creencias, los valores, las normas, los estereotipos y los significados que guían los comportamientos de un grupo social. No obstante, las RS no son idénticas, sino que varían según el contexto social, la posición y las experiencias de los sujetos (Piñero, 2008).

Las representaciones sociales se construyen a partir de diversas fuentes. Piñero (2008) identifica tres de estas: 1) las condiciones sociales, económicas e históricas de los sujetos; 2) los mecanismos cognitivos de anclaje y objetivación; 3) las prácticas sociales de los agentes junto con los diversos modos de comunicación. El primero apunta al contexto en el cual se originan y enmarcan las RS. Con proceso de anclaje, se refiere a la incorporación de nueva información en las estructuras cognitivas y el imaginario previo del sujeto, mientras que la objetivación implica la concreción de conceptos abstractos en imágenes, prácticas y objetos (Araya, 2002). Además, dentro de los modos de comunicación, se considera tanto lo que se comunica como los diversos canales por los cuales se hace.

El estudio de las representaciones sociales ha ganado terreno en la investigación educativa, en especial, en aquellas realizadas en espacios escolarizados. Mireles (2011) señala que el estudio de las representaciones sociales en la educación permite develar las concepciones, creencias, ideas y actitudes que llevan a los diversos actores educativos a actuar de una determinada forma, configurando una dinámica escolar. Múltiples investigaciones en suelo costarricense e internacional evidencian cómo la TRS es utilizada para abordar significados e imaginarios sobre los procesos educativos, abarcando temas como: los conocimientos disciplinares y pedagógicos de docentes, las concepciones del cuerpo docente sobre el estudiantado y de estos últimos sobre la labor docente, entre otros (Gutiérrez, 2020; Escalante et al., 2021; Orias, 2023).

Gestión y culturas escolares

Toda institución educativa, en cuanto organización social, desarrolla sus propias dinámicas internas, compuestas por las prácticas, los conocimientos y las relaciones articuladas en el espacio educativo. Estas dinámicas constituyen la cultura de la institución, ya que configuran una red de significados reproducidos por los sujetos en el espacio escolar (Pérez, 2000; Elías, 2015). La cultura escolar refleja las características de la organización institucional. En ese sentido, Elías (2015) indica que una organización puede desarrollar una cultura funcional o disfuncional para sí misma. La cultura escolar se ve enmarcada además por el contexto; de hecho, Pérez (2000) hace hincapié en la necesidad de entender las relaciones entre los aspectos de nivel macro, tales como el contexto socioeconómico y las políticas educativas del país, y los aspectos de nivel micro, a saber, las particularidades de cada institución educativa y de los sujetos que la conforman.

Aunado a lo anterior, Lusquiños (2005) expresa que la cultura escolar se ve siempre influenciada por las representaciones sociales (RS) que los sujetos han construido sobre la institución, al mismo tiempo que la cultura desarrollada en la institución influye en el imaginario y expectativas de los sujetos. En un mismo sentido, Celis-Arias (2024) señala para el caso del estudiantado que:

Nuestros estudiantes llevan al aula de clase sus representaciones, construidas a partir de la vinculación y participación en su entorno situado y en el cual, se discuten y comparten ideas, experiencias, concepciones sobre un objeto, concepto o fenómeno a través de diversos canales como los medios de comunicación, la familia, el entorno social, la escuela, los medios virtuales [...] las representaciones sociales construidas por los estudiantes a través de las interacciones de la vida cotidiana forman constructos “no formalizados” que permanecen como un legado cultural posibles de ser transformadas desde escenarios educativos. (p. 7-8)

Por otro lado, para Lusquiños (2005), las dinámicas de la organización escolar y, por ende, la cultura de esta, se desarrollan con base en la gestión realizada en la institución. Por gestión se comprende un “proceso de articulación compleja de actitudes, aptitudes, intereses y capacidad general de los miembros para la sistemática toma de decisiones y concreción de acciones” (Lusquiños, 2005, p. 81). Entendida de esta forma, la gestión escolar implica concebir a todos los sujetos como actores educativos, considerando su capacidad para actuar y tomar decisiones en la construcción de aprendizajes para lo cual una buena comunicación es fundamental.

En la misma línea, Asprella (2020b) indica que la gestión escolar se encuentra más cercana a la realización de políticas educativas en los espacios escolares que a la administración de los recursos institucionales, ya que se puede comprender como el conjunto de acciones que ponen en práctica los miembros de una comunidad educativa para adecuar y contextualizar una política en relación con sus necesidades e intencionalidades pedagógicas. En ese sentido, la gestión “supone un saber, pero no un mero saber técnico, sino un saber sobre la situación en la que se interviene [...] la escucha atenta, la propuesta, crear condiciones para pensar, rediseñando sobre la marcha, una actitud de búsqueda” (p. 35).

En contraste con la gestión escolar, Lusquiños (2005) contrapone lo que denomina el modelo de administración clásica burocrática. Este modelo responde a una organización jerárquica y de funcionamiento vertical en donde las decisiones son centralizadas por los directivos, y fundamentadas en la racionalidad dura y el cumplimiento estricto de las normativas, sin considerar el papel de las subjetividades del proceso de toma de decisiones. El objetivo principal de este modelo es la efectividad en el cumplimiento de las metas establecidas, una característica que Asprella (2020a) asocia a las exigencias del mercado capitalista.

Según Lusquiños (2005), este modelo se presenta con frecuencia en la administración pública de América Latina –incluyendo a los sistemas educativos–, esto como una herencia cultural de estados nacionales que desde su nacimiento estuvieron centralizados y jerarquizados, en donde “la toma de decisiones se concentró en el nivel político [a cargo de una élite], mientras que niveles intermedios y operativos se reducían a la transmisión de esa decisión, sin conocer el objetivo” (Lusquiños, 2005, p. 73).

Respecto a la relación entre la gestión o administración y la cultura escolar, Lusquiños (2005) distingue tres tipos de culturas institucionales: un modelo casero, producto de concebir la institución como un entorno familiar; un modelo tecnocrático, referente a “cuando la escuela se considera una cuestión de papeles y expedientes” (p. 80). Estos dos modelos están asociados, según la autora, a una gestión deficiente; en el caso del segundo modelo, relacionado con la administración clásica burocrática. El tercer modelo, denominado por la autora como organizador institucional, corresponde a una gestión ideal, basada en la negociación y el establecimiento de acuerdos entre los miembros, coincidiendo con lo expuesto por Asprella (2020b) cuando este se refiere a un tipo de gestión que considera la intersubjetividad de sus miembros, orientada a democratizar el proceso de toma de decisiones en la institución.

El currículo en la era neoliberal

El concepto de currículo dentro del campo educativo atrapa a una serie de aspectos de los procesos educativos, tales como las asignaturas, los contenidos, la planificación, aplicación y evaluación de estrategias pedagógicas. Ante esta complejidad, es difícil proporcionar una definición única. Para Gimeno (2007), el currículo se puede comprender desde múltiples aristas, a saber: como una guía formal de procedimientos y contenidos por desarrollar en los espacios educativos, como la concreción de prácticas realizadas en la escuela, y como el elemento que une a la escuela y a la sociedad. El autor hace especial énfasis en esta última concepción, recalcando además el carácter práctico del currículo, al señalar que:

El currículum es una praxis antes que un objeto estático emanado de un modelo coherente de pensar la educación o los aprendizajes necesarios de los niños y de los jóvenes, que tampoco se agota en la parte explícita del proyecto de socialización cultural en las escuelas. Es una práctica, expresión, eso sí, de la función socializadora y cultural que tiene dicha institución, que reagrupa en torno a él una serie de subsistemas o prácticas diversas, entre las que se encuentra la práctica pedagógica desarrollada en instituciones escolares que comúnmente llamamos de enseñanza. (Gimeno, 2007, p. 17)

Así, el currículo es el elemento mediante el cual se busca configurar las prácticas que se desarrollan dentro de las instituciones educativas, sobre todo las relacionadas con las prácticas pedagógicas. Por consiguiente, el currículo influye directamente en la construcción de representaciones sociales dentro del espacio educativo. En un mismo sistema educativo, se desarrollan diversos tipos de currículos, cada uno orientado a fines específicos; no obstante, todos los tipos responden a un currículo general que toma forma de una política estatal (política educativa y curricular); en ese sentido, Gimeno (2007) resalta la necesidad de reconocer que no hay currículo ideológicamente neutro, sino que estos se encuentran siempre atravesados por los intereses de diversos grupos sociales, constituyendo así un campo de disputa ideológica.

Para Miranda (2019), la escuela, en tanto institución nacida en el seno de la sociedad burguesa, tiene la función de formar consensos ideológicos que permitan a las clases dominantes imponer su concepción del mundo al resto de la sociedad civil. Esta hegemonía ejercida por medio de la educación se articula en dos dimensiones: una exterior a la institución educativa, correspondiente a las representaciones sociales y prácticas que relacionan a la escuela y su función con la sociedad en general, y otra interna, referida al espacio escolar en donde se desarrollan las prácticas pedagógicas.

Si bien la producción de nuevas tecnologías y técnicas destinadas a acelerar y abaratar los procesos fue una de las labores que la sociedad burguesa le otorgó a la escuela desde el siglo XIX, fue en la segunda mitad del siglo XX con la globalización del mercado capitalista, el auge de políticas neoliberales promovidas por las entidades financieras internacionales, tales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otras, y la constitución de una nueva sociedad basada en la tecnología y la información, que se generó un crecimiento masivo de los currículos orientados al desarrollo de competencias en los campos de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés)22.

Lo anterior se traduce en políticas curriculares que promueven la sustitución de una educación orientada al aprendizaje de contenidos por una nueva educación que pretende el desarrollo de competencias. Frente a esta transformación, Torres (2017) advierte que:

Es necesario tener en cuenta que las competencias es un concepto derivado de la formación profesional que favorece el desarrollo de iniciativas neo-conductistas que ansían regresar a objetivos educativos operativos, formulados con verbos de acción que permitan cuantificar, medir (al estilo positivista) y, consecuentemente, comparar. Va a ser la vía para redefinir el sistema educativo y ponerlo al servicio de las necesidades de la economía productiva, del mercado capitalista, relegando o considerando todas las demás funciones como asuntos secundarios. (p. 57)

En una misma vertiente, Nussbaum (2010) reconoce que esta concepción utilitarista de la educación ha derivado en la disminución en los currículos de las asignaturas relacionadas con las humanidades, las artes y las ciencias sociales. La autora advierte que la reducción de tiempos y espacios en dichas asignaturas implica la pérdida de habilidades como el pensamiento crítico y la empatía, lo cual supone una amenaza para las bases democráticas de las sociedades occidentales.

Sedientos de dinero, los estados nacionales y sus sistemas educativos están descartando sin advertirlo ciertas aptitudes necesarias para mantener viva la democracia. Si esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en breve producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos. (Nussbaum, 2010, p. 20)

De esta manera, el modelo curricular neoliberal busca imponer en los espacios escolares prácticas y significados propios de una cultura empresarial que prioriza la productividad y la rapidez sobre el desarrollo del pensamiento crítico (Pérez, 2000; Nussbaum, 2010; Torres, 2017). En esta línea, según Picoli y Guilherme (2021), surge la educación técnica en los sistemas educativos de los países del sur global, presentándose como una alternativa a la educación superior, orientada a las clases bajas y medias con el fin de insertarlas rápidamente en el mercado laboral. Sin embargo, el principal objeto de esta modalidad es servir como mecanismo para dar respuesta a las necesidades de mano de obra de la industria transnacional.

Un ejemplo lo describe Massé (2019) para el caso de México que, durante la década de los ochenta, duplicó las modalidades de educación técnica, con el fin de hacer frente a la demanda de mano de obra del sector productivo. El autor indica que la estrategia mexicana de una formación masiva de mano de obra técnica –por lo general mal calificada producto de una mala planificación curricular– ha generado una sobreoferta que beneficia directamente a las empresas. Massé (2019) señala que:

los beneficios de la generación de alta plusvalía por esta mano de obra, se van a los países de las firmas establecidas en nuestro país [México]. Y si bien en torno a dichas empresas, algunas veces se desarrollan medianas y pequeñas industrias generando empleos, esta oferta es rápidamente cubierta por el gran nivel de desempleo abierto y subempleo en el país, lo que abarata grandemente el precio de la mano de obra. (p. 51)

Educación Técnica Profesional en Costa Rica: una formación para el trabajo

La educación técnica es una de las 13 modalidades del sistema educativo costarricense –al año 2025–. Se debe distinguir modalidad educativa de oferta educativa; la primera alude a los centros que nacen con un currículo y una administración específicas en donde cada modalidad cumple una función dentro de la sociedad que la distingue de otras modalidades. Por otro lado, las ofertas educativas se refieren a la particularización del currículo en cada centro educativo (Conejo y Dobles, 2024).

La modalidad de educación técnica en Costa Rica tiene sus raíces en el siglo XIX, formando parte de los esfuerzos del Estado liberal por modernizar la economía. En este contexto, en 1884, se autorizó mediante decreto ejecutivo la creación de un Instituto Universitario, a cargo de la dirección de la Universidad de Santo Tomás. Dicho instituto ofrecía enseñanza preparatoria, secundaria y especial; en esta última, se otorgaban los títulos de Perito Mercantil, Perito Agrónomo y Maestro de obras (Fallas, 1986). Posteriormente, como parte de las reformas educativas de 1886, se crea La Escuela Nacional de Agricultura, Artes Mecánicas y Oficios, cuyo objetivo era satisfacer la demanda de mano de obra capacitada en los campos de la agricultura, la carpintería y la metalurgia (Alvarado y Hernández, 2020).

La educación técnica tuvo especial auge en la segunda mitad del siglo XX, primero con la creación del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago (COVAO) en 1953, pero, principalmente a partir de la Ley Fundamental de Educación (Ley N.° 2160) de 1957 en la cual se plantea que: “La enseñanza técnica se ofrecerá a quienes desearen hacer carreras de naturaleza vocacional o profesional de grado medio para ingresar a las cuales se requiera haber terminado la escuela primaria o una parte de la secundaria” (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1957, art. 17), lo que impulsó un año después la creación del Subsistema de Educación Técnica Profesional del Ministerio de Educación Pública a partir de la anterior Sección Vocacional (Alvarado y Hernández, 2020).

En el marco del desarrollismo de la década de 1960, organizaciones internacionales, tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), impulsaron mediante apoyo económico y asistencia el crecimiento de la formación técnica profesional en los sistemas educativos latinoamericanos, esto sin que Costa Rica fuera una excepción. Uno de los puntos altos en este periodo fue la creación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en 1965 (Alvarado y Hernández, 2020).

Otro hito importante es la creación del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR o TEC) en 1971, como la institución de educación superior enfocada en la formación de carreras en tecnología. Asimismo, se crea la Dirección General de Educación Técnica del MEP, que constituyen las unidades técnicas para cada rama de la modalidad. En 1976, nace el Centro de Investigación y Perfeccionamiento de la Enseñanza Técnica (CIPET), dirigido a la capacitación docente en la modalidad, y en 1979, se crea la Comisión Nacional de Coordinación de la Educación Técnica, conformada por representantes del MEP, del INA y del TEC (Camacho, 2024).

Como respuesta a la crisis económica de 1980 y con la intervención de entidades financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), a través de los Programas de Ajuste Estructural (PAES), se buscó impulsar un modelo educativo orientado a la formación de mano de obra capacitada en los campos de ciencia y tecnología de acuerdo con los estándares de la industria transnacional (Picoli y Guilherme, 2021; Alvarado y Hernández, 2020). En este marco, nace en 1990 la Ley de Promoción del Desarrollo Científico (Ley N.° 7169), la cual crea el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) como máximo rector de dichos campos, al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; también, cobija jurídicamente la modalidad de Colegios Científicos Costarricenses, creada un año antes por medio del decreto ejecutivo como una modalidad orientada a la formación de altas competencias en las ciencias naturales y la tecnología.

En 1993, se aprueba la Ley para Financiamiento y Desarrollo de Educación Técnica Profesional (Ley N.° 7372), con el objetivo de dotar de mayor financiamiento a la educación técnica, destinando parte del presupuesto anual o del superávit del INA a las instituciones secundarias de modalidad técnica profesional. Esta ley establece una comisión que integrarán miembros del Ministerio de Educación Pública, la cual determinará el monto por asignarse para cada institución.

Por otro lado, en el Reglamento General de las Juntas Administrativas –entes encargados junto a la dirección de la institución de la administración presupuestal–, específicamente en el artículo 159, se advierte que cada institución contará con una Comisión Institucional de la Ley 7372, que tiene como finalidad distribuir los recursos provenientes de esta ley. Esta comisión está integrada por: el presidente de la Junta Administrativa o su representante, el director de la institución o su representante, el coordinador técnico de la sección diurna y nocturna, un coordinador con la empresa y un representante del gobierno estudiantil.

Con la política educativa titulada Hacia el siglo XXI de 1994, el objetivo de formar un ciudadano económicamente productivo se generaliza para todo el sistema educativo, señalando de forma explícita que: “La sostenibilidad económica y productiva representa para la educación el reto de generar los recursos humanos necesarios para elevar la competitividad y productividad nacionales e integrar exitosamente el país a la economía mundial” (Consejo Superior de Educación [CONESUP], 1994, p. 6). En 1998, se crea vía decreto ejecutivo el Sistema Integrado Nacional de Educación Técnica para la Competitividad (SINETEC), con el propósito de integrar y coordinar la oferta en educación técnica tanto pública como privada en respuesta a las demandas del sector productivo.

Sin embargo, en la primera década del siglo XXI, se observa con mayor fuerza la influencia de los discursos neoliberales en el desarrollo de políticas educativas y curriculares. Un ejemplo de esto es la reforma curricular titulada Ética, estética y ciudadanía del 2008 en la que se plantea un argumento económico que expresa de forma explícita la necesidad de desarrollar las habilidades requeridas por las industrias transnacionales de los sectores de tecnologías y servicios, en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en 2007.

Como parte de esta tendencia a la tecnificación, Alvarado y Hernández (2020) evidencian cómo entre 2010 y 2014 se experimentó un aumento exponencial de las ofertas educativas relacionadas con la formación técnica profesional, la cual pasó a ser pensada como una solución a la problemática del desempleo, así durante el gobierno de Chinchilla Miranda se crearon 117 instituciones, dentro de las cuales 27 correspondieron a transformaciones de la modalidad académica a la modalidad técnica profesional.

Las autoras indican que, para “finales del año 2014, se contaba entonces con: 133 CTP diurnos y 85 secciones nocturnas [...] Dichos centros educativos ofrecen especialidades en las áreas de comercio y servicios, agropecuaria e industrial” (Alvarado y Hernández, 2020, pp. 27-28). Cabe indicar que la apertura de secciones nocturnas fungió como una estrategia ante la incapacidad del estado de costear la creación de nuevas instituciones. Estas instancias estarían dirigidas a una población adulta joven que, por diversos motivos, no ha completado la educación media o buscan una alternativa a la educación superior.

Recientemente, con la introducción del enfoque de aprendizaje por habilidades y competencias en el sistema educativo costarricense, a partir de la política curricular denominada Educar para una nueva ciudadanía del año 2016, y de la seguida política educativa titulada La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad del 2017, el discurso de una educación para el trabajo pone énfasis en los campos STEM, reafirmando que la educación técnica profesional constituye una modalidad estratégica en el progreso económico y social del país3.

Es posible identificar en ambas políticas un discurso referido al desarrollo de habilidades relacionadas con el pensamiento crítico y una participación ciudadana moderada, así como una propuesta pedagógica basada en el constructivismo social. Sin embargo, con base en Robles-Barrantes (2021), es posible identificar en la política educativa dos posiciones contradictorias, una que piensa la educación en función de las exigencias del mercado, y otra como una herramienta al servicio de las comunidades; no obstante, el autor recalca que la primera posición predomina por sobre la segunda, de manera que busca constituir en Costa Rica un modelo educativo que

se inclina hacia la formación técnica al servicio de las lógicas del mercado, lo cual se visualiza como la posibilidad de preparar personas con la capacidad de realizar funciones técnicas de calidad y que representen mano de obra barata en términos de contratación. (Robles-Barrantes, 2021, p. 137)

Esta tendencia hacia la tecnificación de la educación como estrategia para responder a las demandas del mercado laboral dio lugar en 2022 a la creación del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional (SINEFOTEP), mediante el Decreto Ejecutivo N.° 43481-MEP-MIDEPLAN-MICITT-MTSS, en sustitución del SINETEC. Como parte de este nuevo sistema, se crea el Consejo Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional, el cual entre sus funciones se destaca la de: “Promover la EFTP [Educación y Formación Técnica Profesional], como mecanismo de fomento a la empleabilidad y la empresarialidad, posibilitando con ello que se dinamice el desarrollo económico y social del país, así como de la región” (Poder Ejecutivo, 2022, art. 8).

Por otro lado, en investigaciones de alcance nacional, como en los informes del Estado de la Educación (Programa Estado de la Nación/CONARE), se presenta un discurso que piensa la educación técnica y profesional como estrategia frente a las problemáticas económicas del país, enfocándose en recalcar la necesidad de una mayor inversión económica para el crecimiento de esta modalidad (Alvarado y Hernández, 2020), así en el tercer informe publicado en el año 2011 se aclara que,

Para el país, porque al tener una economía pequeña y abierta al comercio internacional, que depende sensiblemente de la inversión externa para producir bienes y servicios con alto valor agregado en áreas muy diversas, la educación técnica es clave para forjar la masa crítica de trabajadores especializados que da soporte a la producción. (Programa Estado de la Nación, 2011, p. 50)

Recientemente, en el octavo informe presentado en el 2021, en el marco de la crisis por la pandemia COVID-19, se hace especial énfasis en la necesidad de mejorar la gestión del gasto educativo, proponiendo una agenda de inversión que priorice los aspectos requeridos por el país, dentro de los cuales se recalca la necesidad de consolidar “un sistema de educación técnica moderno y dual, que se adapte a los cambios del contexto con flexibilidad” (Programa Estado de la Nación, 2021, p. 79).

Por último, el noveno informe, publicado en el año 2023, apunta a la necesidad de hacer efectivo el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica en el que se resaltan las competencias que se buscan potenciar mediante la educación técnica, así como las habilidades y los conocimientos esperados en el cuerpo docente de dicha modalidad. Este marco responde a las recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015) en el documento titulado Revisión Destrezas más allá de la Escuela en Costa Rica, por lo que busca estandarizar la educación técnica con el fin de mejorar “la capacidad de respuesta del sistema educativo al mercado laboral” (República de Costa Rica, 2019, p. 10).

De esta manera, se evidencia que, como indican Alvarado y Hernández (2020), la educación técnica profesional en Costa Rica se ha articulado desde el discurso de una doble funcionalidad, a saber: como una estrategia para integrar a los sectores sociales excluidos al mercado laboral y como un mecanismo para satisfacer las necesidades de mano de obra capacitada del mercado transnacional.

METODOLOGÍA

Enfoque

La presente investigación es de tipo cualitativa, ya que, como se mencionó, busca analizar las percepciones y experiencias expresadas por el estudiantado de las dos instituciones educativas en estudio. Para Flick (2015), la “investigación cualitativa pretende acercarse al mundo de ‘ahí afuera’ (no en entornos de investigación especializada como laboratorios) y entender, escribir y algunas veces explicar fenómenos sociales ‘desde el interior’ de varias maneras diferentes.” (p. 12) Dentro del campo de las representaciones sociales, esta investigación adopta un enfoque procesual, centrado en los procesos sociales sobre los que se construyen las RS. Lo anterior significa que este trabajo no se limita a una descripción de las RS, sino que, mediante un análisis hermenéutico, estas son contrastadas con la influencia del contexto, es decir, con los discursos en torno a la educación y la modalidad técnica profesional.

Unidades de análisis

La información se recogió tras la visita a dos instituciones públicas de educación secundaria de modalidad técnico-profesional, ambas en la provincia de Alajuela y visitadas en el mes de octubre del año 2022. Para mantener la confidencialidad, estas serán denominadas institución A e institución B. En ambas instituciones, se trabajó únicamente con estudiantes cursantes del décimo nivel de educación diversificada, por lo que sus edades oscilan entre los 15 y 17 años. A continuación, en la tabla 1, se presentan datos correspondientes a cada institución y a los participantes:

Tabla 1. Datos por institución.

|

Institución |

A |

B |

|

Tipo de modalidad |

Diurna Técnica Profesional |

Diurna Técnica Profesional |

|

Total de estudiantes (para el 2022) |

963 estudiantes |

561 estudiantes |

|

Estudiantes participantes |

35 estudiantes |

16 estudiantes |

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por los directivos de ambas instituciones, 2022.

Técnicas de recolección

En esta investigación, se aplicó la estrategia de grupos focales o grupos de discusión, partiendo de una lista de preguntas abiertas. Los grupos focales, según Weisz (2017), es una de las técnicas más aptas para captar el sentido social de las representaciones, ya que la interacción grupal permite acceder a la dimensión simbólica colectiva (sentido común) de un grupo o comunidad. Para la recopilación de la información, se hizo uso de grabaciones de audio; además, se solicitó a los participantes que se expresaran tanto mediante la escritura como por medio de la técnica del dibujo, porque, como indica Araya (2002), posibilita identificar elementos centrales de las RS.

Proceso de análisis

Para analizar las RS de las personas participantes, siguiendo a Cuevas (2016), se realizó una codificación abierta y axial en la que se establecieron las siguientes categorías y subcategorías de análisis: 1) representaciones sobre la gestión escolar, en la que se agruparon las respuestas relacionadas con la organización y cultura escolar, así como con la capacidad de acción y toma de decisión percibida por el estudiantado. 2) representaciones sobre el currículo, la cual agrupa las respuestas relacionadas con la carga académica, las finalidades de la educación técnica, y las prácticas en torno al acto pedagógico.

Resulta importante indicar que, para la codificación abierta, las preguntas no se enmarcaron en una sola categoría de análisis, sino que las respuestas otorgadas por el estudiantado fueron ubicadas en las categorías y subcategorías descritas, esto mediante el análisis hermenéutico de los datos.

Discusión de resultados

Para continuar, se desarrolla el análisis de las representaciones sociales del estudiantado de ambas instituciones en estudio con respecto a las categorías propuestas de representaciones sobre la gestión escolar en la cual se incluyen aquellas RS relacionadas con la organización y la cultura escolar, y las vinculadas a la percepción de la capacidad de acción y toma de decisiones del alumnado dentro de cada institución. De igual forma, la categoría de representaciones sobre el currículo en la que se enmarcan las RS construidas en torno a la percepción de la carga académica y los fines de la modalidad técnica y la oferta educativa de cada institución, así como las RS construidas con base en las experiencias de las prácticas pedagógicas desarrolladas en las aulas.

Representaciones sobre la institución A

Representaciones sobre la gestión escolar en la institución A

Respecto a la gestión escolar, cabe resaltar que la gran mayoría de las personas estudiantes señalaron que la institución se caracteriza por una mala comunicación entre los miembros, incluso, apuntaron que al estudiantado no se les considera en la toma de decisiones, por lo que, frente a la pregunta de: ¿Qué mejoraría del colegio?, surgen respuestas como las siguientes:

Con base en las respuestas anteriores, es posible evidenciar que la imagen que posee el estudiantado de la organización de la institución, la comunicación entre sus miembros y su grado de participación en la toma de decisiones no corresponde con la noción de gestión escolar indicada por Lusquiños (2005) y Asprella (2020b), sino que se encuentra mayormente relacionada con lo que la primera autora denomina una administración clásica burocrática, donde el poder de decidir se centraliza en los directivos, mientras que los miembros de los estratos más bajos de la jerarquía no son considerados en el proceso de toma de decisiones. Además, lo expresado por las personas estudiantes evidencia una contradicción en la dinámica institucional con respecto al planteamiento en la política curricular del año 2016 en la cual se indica que la comunicación es una habilidad por desarrollar, señalado como uno de los objetivos que la persona estudiante reconozca el valor de las emociones en los procesos comunicativos (MEP, 2016).

En contraste, la actitud que los participantes expresan respecto de la gestión en la institución estará marcada por el rechazo a esta forma de administración clásica, por lo que las formas de ejercicio del poder articuladas entre los diversos miembros son relacionadas con imposiciones y faltas de respeto, como se indica en el siguiente comentario: “El respeto [aspecto a mejorar] no solo entre el director y los estudiantes, sino también con los profesores y la administración” (Estudiante, comunicación personal, 6 de octubre, 2022). Esto se evidenció también de forma gráfica en algunos de los dibujos realizados por las personas estudiantes sobre la institución.

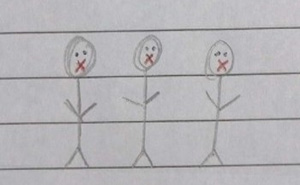

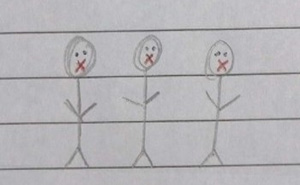

Figura 1. Dibujo de estudiante sobre la gestión de la institución A.

Fuente: Dibujo realizado por estudiante de la institución A.

En el dibujo anterior, es posible observar tres figuras que, considerando lo mencionado en otras respuestas, representan a las personas estudiantes. Un elemento llamativo en el dibujo es que en sus bocas se trazó una equis que simboliza sus nulas posibilidades de expresar opinión y tomar decisiones dentro de la institución. También, se demuestra en frases de participantes, como la siguiente: “Mi institución es la mejor académicamente, pero falta infraestructura y respeto en el personal” (Estudiante, comunicación personal, 6 de octubre, 2022).

La estrecha relación entre las RS y la cultura escolar permite interpretar que la institución presenta una organización vertical, percibida como tecnocrática y con rasgos autoritarios (Lusquiños, 2005), ya que la participación de los miembros de la comunidad educativa en el proceso de deliberación y toma de decisiones es limitada, centralizando el poder en los directivos. Estas características, como precisa Nussbaum (2010), representan un riesgo en relación con la pérdida de la cultura democrática que fomenta la participación ciudadana desde los espacios educativos.

Representaciones sobre el currículo de la institución A

El currículo comprendido como praxis implica múltiples elementos y prácticas que organizan y configuran el acto pedagógico (Gimeno, 2007). En este apartado, se analizan aquellas representaciones relacionadas con los procesos orientados a la enseñanza-aprendizaje, tales como: estrategias didácticas, dinámicas de aula, asignaturas y finalidades del aprendizaje. De acuerdo con esto, uno de los primeros aspectos que surge en el imaginario del estudiantado de la institución A en torno al proceso pedagógico es el de una jornada de estudio extenuante, cargada de trabajo y tareas. En ese sentido, ante la consulta de: ¿Cómo es la vida en el colegio?, surgen respuestas como las siguientes:

A partir de esto, es posible distinguir que la imagen que el estudiantado posee de la carga académica de una institución de modalidad técnica se encuentra asociada al desgaste por las largas jornadas de estudio que superan las nueve horas, según lo expuesto por el propio alumnado. Esta característica del currículo de educación técnica es explícitamente asociada por las personas estudiantes con una preparación para la vida laboral, lo cual se evidencia en los siguientes comentarios:

En relación con la imagen del proceso educativo como cansado y estresante, se presentaron dibujos de la institución educativa como el siguiente:

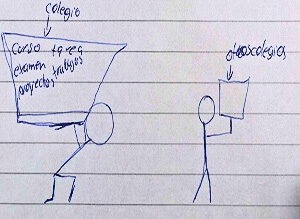

Figura 2. Dibujo de estudiante sobre el currículo de la institución A.

Fuente: Dibujo realizado por estudiante de la institución A.

En el dibujo, se retrata a la institución como una carga pesada sobre los hombros de una figura asociada al estudiantado; por otro lado, se representa a los “otros colegios” como una carga soportable, la cual no exige el mismo sobresfuerzo que su institución. Estas representaciones acerca de la carga académica expresadas por las personas estudiantes no solo develan la reproducción del discurso de una educación cuya finalidad se reduce al desarrollo de capacidades para el trabajo, sino que también evidencian una imagen de la vida laboral asociada a la fatiga y al estrés, que se objetiva en el espacio escolar a partir de la reproducción de las ideas de autosacrificio y autoexplotación, características que, según Torres (2017), junto al individualismo y la competitividad, se asocian con el tipo de personalidad pretendida por el currículo de corte neoliberal.

Sin embargo, no todo lo señalado por Torres (2017) respecto a las características de una personalidad neoliberal se expresa en el estudiantado de la institución A, ya que cuando se les consulta sobre la vida en el aula, reconocen que son las relaciones entre pares las que posibilitan soportar la carga académica, por el apoyo mutuo y la diversión. En cuanto a lo anterior, se presentan comentarios como los siguientes: “Es divertido también porque todos nos ayudamos. A veces sí nos peleamos como todos los compañeros, pero es divertido, chistoso” (Estudiante, comunicación personal, 6 de octubre, 2022). En una misma línea, surgieron definiciones de la institución como la siguiente: “Mi colegio es una familia infalible” (Estudiante, comunicación personal, 6 de octubre, 2023).

Por último, un aspecto clave en la puesta en práctica del currículo es lo referente a las maneras en las que se transmite y construye el conocimiento para lo cual el papel de los docentes resulta clave. Sobre ello, el alumnado reconoce que el proceso pedagógico es preferible cuando las personas docentes escuchan y consideran sus opiniones y propuestas con respecto al desarrollo de las clases. Así, cuando se les consulta lo que les agrada en el proceso de aprendizaje, surgen respuestas como las siguientes: “Las actividades que son diferentes, que nos dan mucha creatividad a nosotros, o sea, que nos dejan a nosotros usar nuestra propia creatividad, nos dan un tema, pero nosotros aportamos la idea” (Estudiante, comunicación personal, 6 de octubre, 2022). No obstante, el estudiantado participante indicó que no todos los docentes de la institución dan voz y propician la participación dentro de la clase.

Representaciones sobre la institución B

Representaciones sobre la gestión escolar en la institución B

En seguida, se analizan las representaciones sociales de las personas estudiantes sobre la gestión escolar de la institución B. Las representaciones en este caso no se alejan de las expresadas por el estudiantado de la institución A, presentando una imagen negativa sobre la gestión institucional, sobre todo al papel de los directivos. De esta manera, cuando se les preguntó: ¿Qué mejoraría del colegio?, señalaron aspectos relacionados con la gestión, surgiendo respuestas como las siguientes:

Lo manifestado por el estudiantado evidencia que una característica de las RS sobre la institución B, al igual que la institución A, es la presencia de un modelo de administración clásica burocrática y de una cultura institucional altamente tecnocrática (Lusquiños, 2005; Asprella, 2020b), ya que se imponen desde los puestos directivos normativas y reglamentos sin considerar la opinión ni las emociones de los demás miembros de la institución escolar. Esto se evidencia explícitamente cuando se les pregunta cuáles cambios solicitarían a las autoridades educativas del país. Las respuestas fueron las siguientes:

Estos comentarios reflejan que la principal demanda del estudiantado con respecto a la gestión es la participación en el proceso de toma de decisiones dentro de la institución. De la mano con la participación, se incluye la petición de empatía, una cualidad que Nussbaum (2010) reconoce como necesaria en una educación para la democracia, pero que el currículum neoliberal busca sustituir por los imperativos de competitividad y productividad.

Por otro lado, frente a las peticiones de voz y voto por parte del estudiantado dentro de la institución, resulta fundamental recalcar lo expuesto por Pagès (2015), quien indica la imposibilidad de enseñar a las personas estudiantes a ser ciudadanos activos si estos no son tratados como tales en los espacios educativos; el autor apunta que la enseñanza de la democracia se realiza “desde la práctica, desde la coherencia entre lo que enseñamos cuando enseñamos las virtudes de una organización política y social democrática y lo que hacemos, y dejamos que los jóvenes hagan, en la práctica cotidiana de nuestros centros escolares” (p. 54). Además, lo comentado por el estudiantado con respecto a su nula participación en la toma de decisiones dentro de la institución, se contradice con lo propuesto en la política curricular vigente en la cual se indica que: “Los proyectos educativos curriculares y cocurriculares favorecerán la construcción de los principios éticos y democráticos, en entornos de equidad, probidad y sostenibilidad y el fortalecimiento de la participación estudiantil” (MEP, 2017, p. 15).

Representaciones sobre el currículo de la institución B

En torno a las representaciones sociales presentadas por el estudiantado de la institución educativa B sobre el currículo, el principal elemento que se expresa y que encuentra similitudes con las RS de las personas estudiantes de la institución A, es la alta carga académica, por su carácter estresante como una de las palabras más asociadas con la experiencia escolar. Además, se manifiesta una percepción de la educación como preparación para el trabajo, ya que la mayoría de las respuestas sobre cómo se imaginan su futuro vincula la formación recibida en la institución con la idea de insertarse en el mercado laboral.

Estas respuestas evidencian el anclaje y la objetivación de una educación para el trabajo, la cual, como se evidenció, se encuentra relacionada con la modalidad técnica desde sus orígenes, pero que toma fuerza en la década de 1980 con la inserción de los discursos neoliberales en el país que, como señala Robles-Barrantes (2021), se encuentran presentes en la política educativa del 2017, así como también en la política curricular del 2016 que se fundamenta en los conceptos de habilidades y competencias, con un claro enfoque en aquellas requeridas por el sector empresarial (Torres, 2017).

Por otra parte, es posible observar que, en las RS expresadas, la modalidad técnica no representa una alternativa a la educación superior, sino que algunos estudiantes piensan en esta última como una continuación de la formación recibida en sus instituciones secundarias:

Por último, como parte de las RS expresadas en torno al currículo, es importante conocer la imagen que el estudiantado ha construido respecto de la labor pedagógica del personal docente; para ello, se les consultó sobre la vida en el aula y su participación en las dinámicas de clase, frente a lo que una persona estudiante opina: “Tampoco tenemos mucha libertad para hacer actividades, si proponemos hacer alguna actividad no nos dejan” (comunicación personal, 13 de octubre, 2022). Además, cuando se le preguntó al estudiantado participante sobre cuáles solicitudes harían al Ministerio de Educación Pública, estos proponen:

Estas ideas expresadas por el alumnado de la institución B develan que uno de los elementos mayormente apreciados por estos es una labor pedagógica basada en los principios constructivistas, en donde la participación de ellos mismos dentro de las decisiones y actividades desarrolladas en las clases es un elemento indispensable. También, este es un aspecto planteado como una meta a alcanzar en la política curricular del año 2016, lo que se señala de forma explícita cuando se indica que, se pretende “implementar una variedad de técnicas pedagógicas que promuevan el aprendizaje participativo y el pensamiento crítico, sistémico y holístico” (MEP, 2016, p. 81). Sin embargo, como es posible inferir de lo señalado por el estudiantado de la institución B, no es un aspecto que caracterice sus experiencias pedagógicas.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Con base en las representaciones sociales (RS) expresadas por el estudiantado de las instituciones A y B, se concluye que, para ambos casos, las personas estudiantes perciben un modelo de administración clásica burocrática en sus instituciones, relacionado con la verticalidad en la toma de decisiones, que no contempla la opinión y capacidad de acción de estudiantes y docentes. Sumado a ello, asocian las decisiones tomadas por las direcciones institucionales con normativismo y poca flexibilidad, lo cual implica un disgusto en el estudiantado. La percepción de una centralización del poder en unos pocos sujetos, a saber, en los directivos, evidencia la presencia de rasgos autoritarios en la cultura de ambas instituciones, propios del modelo tecnocrático, lo que representa un obstáculo en el objetivo de formar ciudadanías participativas, expresado en la política educativa denominada La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, del año 2017 y aún vigente.

Por otro lado, respecto al currículo de ambas instituciones, el alumnado asocia este con estrés y fatiga, vinculándolo además con una preparación para el trabajo, debido a que estos señalan que el objetivo principal de la educación técnica es la inserción en el mercado laboral. Este punto evidencia un proceso de anclaje y objetivación de la idea de una educación para el trabajo presente en los discursos emitidos por entidades financieras internacionales, respecto al sistema educativo costarricense y su deber ser. Discursos que son reproducidos en las reformas, políticas educativas y otros documentos institucionales.

Por su parte, el estudiantado de la institución A denota que dentro de la cultura escolar está presente el apoyo mutuo y la diversión entre pares. Esta imagen de compañerismo contrasta con la percepción de una organización institucional vertical y con una cultura tecnocrática, propia de una administración clásica burocrática mencionada. Este contraste evidencia la complejidad y heterogeneidad que las RS sobre el espacio y las dinámicas educativas pueden expresar, así como la particularidad de las dinámicas en cada institución. A su vez, las RS permiten identificar interacciones y formas de convivencia que fungen como mecanismos de resistencia frente a las relaciones de poder articuladas por una administración con rasgos autoritarios y frente a una alta carga académica.

En cuanto a las prácticas pedagógicas desarrolladas en el aula, el alumnado valora positivamente las actividades que incluyen su participación y al personal docente que considera sus opiniones respecto al desarrollo de las clases. Esta imagen de un espacio de aprendizaje participativo y de una persona docente que escucha al estudiantado concuerda con la propuesta de la política curricular titulada Hacia una Nueva Ciudadanía, de 2016. Sin embargo, con base en lo señalado por participantes de ambas instituciones, no todo docente cumple con estos principios pedagógicos.

Recomendaciones

A continuación, se presentan algunas recomendaciones generales basadas en la información y los resultados obtenidos en esta investigación:

Agradecimientos

En primera instancia, agradecer a las personas estudiantes participantes de cada una de las instituciones visitadas por el equipo del Proyecto Perfiles, Dinámicas y Desafíos de la Educación Costarricense. Asimismo, de parte del autor, agradecer a los miembros del equipo por confiar la escritura de este texto y por la colaboración brindada durante el proceso. Por último, agradecer a todos aquellos que hicieron sus valiosas observaciones y recomendaciones, en especial a Johel Garro Bolívar, por compartir sus conocimientos sobre el concepto de gestión escolar.

Referencias

Alvarado, G., y Mora, R. (2020). Educación Técnica secundaria pública en Costa Rica: 1950-2014. Actualidades Investigativas En Educación, 20(2), 1-35. https://doi.org/10.15517/aie.v20i2.41668

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1993, 18 de diciembre). Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica Profesional, Ley N.° 7372. La Gaceta, N.° 241. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=22489&nValor3=23842&strTipM=TC

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1990, 26 de junio). Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del MICYT, Ley N.° 7169. La Gaceta, N.° 144. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=11908

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1957, 25 de septiembre). Ley Fundamental de Educación, Ley N.° 2160. Colección de leyes y decretos. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=31427&nValor3=0&strTipM=TC

Asprella, G. (2020a). Administración de la educación y la escuela como organización. En: G. Asprella., M.E. Vicente., y C.G. Tello (Eds.), Administración de la Educación: Modelos y racionalidades de gestión (pp. 8-27). EDULP. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.4805/pm.4805.pdf

Asprella, G. (2020b). Modelos de gestión en las Instituciones Educativas. En: G. Asprella., M.E. Vicente., y C.G. Tello (Eds.), Administración de la Educación: Modelos y racionalidades de gestión (pp. 28-51). EDULP. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.4805/pm.4805.pdf

Araya, S. (2002). Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión. FLACSO.

Camacho, S. (2024). Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) de Costa Rica: perspectiva histórica. En: Ruiz-Chávez, W. (Editor), Educación y Formación Técnica Profesional: evolución, paradigmas y experiencias en el contexto universitario costarricense (pp. 17-46). EUTN. https://hdl.handle.net/20.500.13077/924

Celis-Arias, O. (2024). Representaciones sociales de jóvenes escolares en Colombia sobre conflictos Juveniles. Nuevas Dimensiones, (11), 1-20. https://doi.org/10.53689/nv.vi11.64

Conejo, L. D., y Dobles, C. (2024). Gestión curricular y administrativa de las modalidades y ofertas educativas de secundaria en Costa Rica. Innovaciones Educativas, 26(40), 89–107. https://doi.org/10.22458/ie.v26i40.4766

Consejo Superior de Educación (CONESUP, 1994). La Política Educativa Hacia el Siglo XXI. http://www.cse.go.cr/sites/default/files/files/Politica%20Educativa%20hacia%20el%20Siglo%20XXI.pdf

Cuevas, Y. (2016). Recomendaciones para el estudio de representaciones sociales en investigación educativa. Cultura y representaciones sociales, 11(21), 109-140. https://www.culturayrs.unam.mx/index.php/CRS/article/view/333

Elías, M. (2015). La cultura escolar: Aproximación a un concepto complejo. Revista Electrónica Educare, 19(2), 285-301. http://dx.doi.org/10.15359/ree.19-2.16

Escalante-Ferrer, A., Peña-Vargas, C., y Meza-Romero, J. (2021). Representaciones sociales que sobre la docencia en educación superior tiene el profesorado de dos universidades públicas mexicanas. Revista Electrónica Educare, 25(2), 1-25. https://doi.org/10.15359/ree.25-2.25

Fallas, C. L. (1986). El aprendizaje de los oficios en Costa Rica. Visión histórica. INA.

Flick, U. (2015). El diseño de la investigación cualitativa. Morata.

Gimeno, S. (2007). El currículum: una reflexión sobre la práctica. Morata.

Giroux, H. (2006). La escuela y la lucha por la ciudadanía: Pedagogía crítica de la época moderna. Siglo XXI editores.

Gutiérrez, E. (2020). Representaciones sociales sobre las y los adolescentes: voces del estudiantado aprendiz de maestro o maestra en el marco de su práctica docente en la escuela secundaria. Revista Educación, 45(1), 242–256. https://doi.org/10.15517/revedu.v45i1.41831

Lusquiños, C. (2005). Gestión educativa: conceptualización y diferenciación de la organización y la administración clásicas. Páginas. Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación, 5(7), 69-85.

Massé, C. (2019). Actualidad y perspectivas de la educación técnica y de la fuerza de trabajo latinoamericana. Educere: Revista Venezolana de Educación, 23(74) 45-56. https://www.redalyc.org/jatsRepo/356/35657597005/html/index.html

Ministerio de Educación Pública (MEP, 2023). Guía de Competencias. Conceptos Generales y Trabajo metodológico para el curso lectivo 2023. https://drea.mep.go.cr/sites/default/files/publicaciones-anexos-2023/guia_de_competencias_orientaciones_generales.pdf

Ministerio de Educación Pública (MEP, 2017). Política educativa: La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. https://www.mep.go.cr/transparencia-institucional/planes-institucionales/pol%C3%ADtica%20educativa

Ministerio de Educación Pública (MEP, 2016). Fundamentación pedagógica de la transformación curricular. Educar para una nueva ciudadanía. Viceministerio Académico. https://ddc.mep.go.cr/sites/all/files/ddc_mep_go_cr/archivos/transf-curricular-v-academico-vf.pdf

Ministerio de Educación Pública (MEP, 2009). Programa de estudio de Educación Cívica tercer ciclo de educación general básica y educación diversificada. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/media/civica3ciclo_diversificada.pdf

Miranda, G. (2019). Política educativa en la era neoliberal: una propuesta de aproximación crítica. EUNA.

Mireles, O. (2011). Representaciones sociales: debates y atributos para el estudio de la educación. Sinéctica, (36), 1-11. https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/121/114

Mora, M. (2002). La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. Athenea digital, 1(2), 1-25. https://doi.org/10.5565/rev/athenead/v1n2.55

Nussbaum, M. C. (2010). Sin fines de lucro: por qué la democracia necesita de las humanidades. Katz editores.

Orias, E. (2023). Los principales atributos de un profesor de calidad: las representaciones sociales de los estudiantes y egresados del Liceo Colonia Puntarenas, Costa Rica. Perspectivas, 26, 1-22. https://doi.org/10.15359/rp.26.3

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015). Revisiones de la OCDE sobre Educación Técnica y Formación Profesional. Revisión Destrezas más allá de la Escuela en Costa Rica. OCDE y Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. https://www.comex.go.cr/media/8069/libro-sbs-cr-versi%C3%B3n-espa%C3%B1ol-digital.pdf

Pagès, J. (2015). La educación democrática de la ciudadanía para el gobierno de la polis: retos, esperanzas y utopías. Revista Educación y Pedagogía, 27(69-70), 55–65. https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/340189

Pérez, Á. I. (2000). La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Morata.

Picoli, B. y Guilherme, A. (2021). La concepción neoliberal de la educación y sus impactos en el Sur Global: una nueva forma de imperialismo. Foro de Educación, 19(1), 199-222. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8023710

Piñero, S. (2008). La teoría de las representaciones sociales y la perspectiva de Pierre Bourdieu: Una articulación conceptual. Revista de Investigación Educativa, 7, 1-19. https://cpue.uv.mx/index.php/cpue/article/view/96/165

Poder Ejecutivo. (2022, 5 de mayo). Decreto Ejecutivo N.° 43481-MEP-MIDEPLAN-MICITT-MTSS. Creación del Sistema Nacional de la Educación y Formación Técnica Profesional (SINEFOTEP). La Gaceta, N.° 82. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=96852&nValor3=129959&strTipM=TC

Poder Ejecutivo. (2014, 14 de marzo). Decreto N.° 38249-MEP. Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. La Gaceta, N.° 52. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76782&nValor3=95968&strTipM=TC

Programa Estado de la Nación. (2023). Noveno Informe del Estado de la Educación 2023. https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2023/08/EE-2023-Book-DIGITAL.pdf

Programa Estado de la Nación. (2021). Octavo Informe del Estado de la Educación 2021. https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2021/09/Educacion_WEB.pdf

Programa Estado de la Nación. (2011). Tercer Informe del Estado de la Educación 2011. https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/675

República de Costa Rica, Consejo Nacional de Rectores. (2019). Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica. MEP, INA, CONARE, MTSS, UCCAEP, UNIRE. https://cualificaciones.cr/mnc/images/articulos/publicaciones/MarcoNacionalCualificaciones_v2_16092019.pdf

Ramírez, J. (2007). Durkheim y las representaciones colectivas. En T. Rodríguez Salazar y M.L. García Curiel (Coords.), Representaciones sociales. Teoría e investigación (pp.17-50). Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Robles-Barrantes, A. (2021). Del discurso a los hechos: Política educativa del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Revista Ensayos Pedagógicos, 16(1), 117-140. https://doi.org/10.15359/rep.16-1.6

Torres, J. (2017). Políticas educativas y construcción de personalidades neoliberales y neocolonialistas. Ediciones Morata.

Weisz, C. B. (2017). La representación social como categoría teórica y estrategia metodológica. CES psicología, 10(1), 99-108. https://doi.org/10.21615/cesp.10.1.7

Información Adicional

Cómo citar: Meléndez-Montero, A. (2025). Representaciones sociales del estudiantado sobre la gestión y el currículo en dos Colegios Técnicos Profesionales Costarricenses. Revista Gestión de la Educación, 11(1). https://doi.org/10.15517/12qm9t38

1 Si bien, como señala Ramírez (2007), Durkheim no desarrolló una definición de representación, el sociólogo entiende por representación un producto mental, desde el cual los sujetos acceden y conocen el mundo. En ese sentido, Durkheim (1994) realiza una distinción entre representaciones individuales y representaciones colectivas, recalcando que estas últimas componen una conciencia colectiva, la cual define como: “El conjunto de las creencias y de los sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad, constituye un sistema determinado que tiene su vida propia” (Durkheim, 1994, como se citó en Ramírez, 2007, p. 26).

2 Inicialmente se habló de las “STEAM”, ya que se incluía al arte como uno de los campos fundamentales en los procesos de formación. Empero, la pérdida de espacio de las artes en los currículos educativos de corte neoliberal hace que sea más coherente hablar de las áreas “STEM”.

3 El concepto de competencias se consolida dentro del sistema educativo costarricense a partir del documento titulado Guía de Competencias. Conceptos Generales y Trabajo metodológico para el curso lectivo 2023 en el cual se señala lo siguiente: “Las personas con capacidad de combinar las competencias socioemocionales adecuadas, con las competencias para el trabajo apropiadas, y las competencias para vivir su vida en ciudadanía, desempeñarán un papel activo y valioso en la configuración del futuro. Por lo anterior, en el curso lectivo 2023, se introducirá el término ‘competencias’ dentro del planeamiento de la persona docente. De acuerdo con lo establecido en la Política Curricular ‘Educar para una Nueva Ciudadanía’” (MEP, 2023, p. 2).