Julio César Orozco-Alvarado

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA)

Managua, Nicaragua

https://orcid.org/0000-0003-4819-0598

Resumen

El presente ensayo consiste en el modelaje del ciclo o modelo de Deming en la planificación de las acciones vinculadas con los procesos claves de formación (docencia), investigación, vinculación o extensión y gestión institucional en las Instituciones de Educación Superior (IES) de Nicaragua. En este se modela cada fase del modelo o ciclo de Deming conocido por sus siglas PDCA (Plan, Do, Check y Act); en español, Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). Se realizó una investigación documental en el ámbito regional y nacional acerca de la planificación institucional e importancia del Ciclo de Deming en la gestión de la calidad desde la perspectiva de diferentes autores. Asimismo, cada fase del Ciclo de Deming se fue vinculando con las acciones derivadas de los procesos claves y estratégicos que se realizan en las universidades. El estudio llega a la conclusión de que, en la planificación que realizan las instituciones universitarias, se aplican las fases del modelo o ciclo de Deming, esto es complementado con los documentos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) de Nicaragua. De igual forma, se constató que las actividades planificadas en cada uno de los procesos claves y estratégicos institucionales son respaldadas por un sistema de administración, gestión y mitigación de riesgos, a través de documentos emanados por la Contraloría General de la República (CGR) de Nicaragua, lo que le otorga consistencia y solidez a la planificación que realizan las universidades.

Palabras clave: planificación; deming; procesos; estrategias; universidades

Abstract

This essay consists of the modeling of the Deming cycle or model in the planning of actions linked to the key processes of training (teaching), research, linkage or extension and institutional management in the Higher Education Institutions (HEI) of Nicaragua. This models each phase of the Deming model or cycle known by its acronym PDCA (Plan, Do, Check and Act). Documentary research was carried out at the regional and national level on institutional planning and the importance of the Deming cycle in quality management from the perspective of different authors. Likewise, each phase of the Deming cycle was linked to the actions derived from the key and strategic processes carried out in universities. The study concludes that, in the planning carried out by university institutions, the phases of the Deming model or cycle are applied, this is complemented with the regulatory documents issued by the National Council of Universities (CNU) of Nicaragua. Likewise, it was found that the planned activities in each of the key and strategic institutional processes are supported by a system of administration, management and risk mitigation, through documents issued by the Comptroller General of the Republic (CGR) of Nicaragua, which gives consistency and solidity to the planning carried out by universities.

Palabras clave: planning; deming; processes; strategies; universities

Resumo

Este ensaio consiste na modelagem do ciclo ou modelo de Deming no planejamento de ações vinculadas aos processos-chave de formação (ensino), pesquisa, vinculação ou extensão e gestão institucional nas Instituições de Ensino Superior (IES) da Nicarágua. Isso modela cada fase do modelo ou ciclo de Deming conhecido pela sigla PDCA (Plan, Do, Check and Act); Planejar, Fazer, Verificar e Agir (PHVA). Foi realizada uma pesquisa documental em nível regional e nacional sobre o planejamento institucional e a importância do ciclo de Deming na gestão da qualidade sob a perspectiva de diferentes autores. Da mesma forma, cada fase do ciclo de Deming estava vinculada às ações derivadas dos processos-chave e estratégicos realizados nas universidades. O estudo conclui que, no planejamento realizado pelas instituições universitárias, são aplicadas as fases do modelo ou ciclo de Deming, complementado com os documentos normativos emitidos pelo Conselho Nacional de Universidades (CNU) da Nicarágua. Da mesma forma, constatou-se que as atividades planejadas em cada um dos processos institucionais chave e estratégicos são apoiadas por um sistema de administração, gestão e mitigação de riscos, por meio de documentos emitidos pela Controladoria Geral da República (CGR) da Nicarágua, o que dá consistência e solidez ao planejamento realizado pelas universidades.

Palavras-chave: planejamento; deming; processos; estratégias; universidades

Introducción

El objetivo del presente ensayo es analizar y evaluar la aplicación del Ciclo de Deming en los procesos de planificación de las funciones sustantivas o procesos clave en las Instituciones de Educación Superior de Nicaragua. Este análisis se enfoca en examinar cómo las fases del ciclo (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) pueden ser implementadas para mejorar la eficacia y eficiencia de la planificación estratégica y operativa en el ámbito universitario, considerando el contexto específico del sistema educativo nicaragüense. Además, se explora cómo esta implementación contribuye a la mejora continua y a la retroalimentación de los objetivos educativos nacionales.

En el contexto nacional, las Instituciones de Educación Superior (IES) se encuentran inmersas en procesos de autoevaluación y evaluación externa con el objetivo de obtener la acreditación por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA). Estos procesos buscan garantizar la calidad educativa y fortalecer la gestión institucional. A su vez, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), mediante una planificación estratégica y operativa bien estructurada, juega un papel fundamental en el aseguramiento de la calidad de las funciones y procesos clave dentro de las IES del país. La planificación es un mecanismo para mejorar la eficiencia, optimizar recursos y promover la mejora continua de los servicios educativos ofrecidos por las universidades.

Las universidades del país, para llevar a cabo su planificación estratégica y operativa, se basan en los documentos normativos emitidos por el CNU (2024a, 2024b), entre los cuales se destacan el Marco Estratégico de la Educación Superior 2022-2030 y el Plan Nacional de Educación Universitaria 2023-2026. Cabe señalar que, aunque se citan estos documentos del ente rector, para los fines de este ensayo, se toman en cuenta los elementos planteados por Deming en el ciclo conocido por sus siglas en inglés PDCA (Plan, Do, Check, Act) o en español PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).

La investigación que antecede al presente estudio es un artículo titulado: Una aproximación a la gestión de los procesos universitarios: sus dimensiones, de Pulido et al. (2023), en la Universidad Pinar del Río “Hermanos Saiz Montes de Oca”, Cuba. La publicación tiene como objetivo fundamentar una aproximación a la gestión de los procesos universitarios y sus dimensiones, de manera que sirva a los investigadores como guía para la elaboración de sus marcos teóricos de partida.

El estudio de Pulido et al. (2023) concluyen que:

se hace un análisis del carácter procesal de la gestión en las IES, tomando en consideración los criterios del ciclo de Deming planificación hacer-verificar-actuar en estrecha relación con el ciclo de dirección planificar-organizar dirigir-controlar que permite dinamizar la gestión al interior de las IES, desde sus dimensiones e indicadores. (p. 3024)

Metodología

La elaboración del presente ensayo inició con una revisión exhaustiva de la literatura vinculada al Ciclo de Deming. Seguidamente, se investigaron aspectos relativos a la planificación institucional (estratégica y operativa) y su correspondencia con dicho modelo. Esta etapa incluyó el análisis de los marcos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), los criterios de evaluación del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) relacionados con la planificación, y los lineamientos de control institucional establecidos por la Contraloría General de la República (CGR) de Nicaragua.

Posteriormente, se redactó el ensayo, sustentado en la experiencia del investigador y en la implementación práctica del Modelo de Deming en los procesos de planificación estratégica y operativa de las Instituciones de Educación Superior del país.

Desarrollo

Modelo o Ciclo de Deming

En el presente trabajo, se inicia con una referencia a los principios de administración desde la perspectiva de Fayol (citado en Espinoza, 2009), quien sostiene que “es posible enseñar la administración una vez que se conocen sus principios” (p. 55), y define cinco elementos clave, entre los cuales se destacan: planificación, organización, dirección, coordinación y control. A partir de esta base, se profundiza en el primer principio descrito por Fayol, que coincide con el primer aspecto del Ciclo de Deming: la planificación.

En alusión al Ciclo de Deming, Suárez y Zeña (2022) consideran que:

Es importante desarrollar métodos para la mejora continua, bajo la estructura de los cuatro pilares PHVA que son planear, hacer, verificar y actuar, los cuales conducen a los elementos básicos para el establecimiento de soluciones al problema existente y reduce los costos variables para el aumento de la productividad. (pp. 66-67)

En este aspecto, cabe destacar que la correcta aplicación del Ciclo de Deming, en el caso de las Instituciones de Educación Superior, coadyuva al incremento de la calidad en los procesos claves y estratégicos y, por supuesto, garantiza la calidad en la IES.

En la misma dirección, García et al. (2003) valoran que:

dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad, el ciclo PHVA es un ciclo que está en pleno movimiento, que se puede desarrollar en cada uno de los procesos. Está ligado a la planificación, implementación, control y mejora continua, tanto para los productos como para los procesos del sistema de gestión de la calidad. (p. 92)

Por eso, en este ensayo, se apuesta por una planificación dinámica, flexible y de revisión permanente, y no considerarla de forma errónea como finalizada; esto permite identificar riesgos y aplicar medidas preventivas y correctivas a la planificación. Al respecto, García et al. (2003, p. 92) definen cada fase del ciclo así:

- Planificar: Involucrar a la gente correcta, recopilar los datos disponibles, comprender las necesidades de los clientes, estudiar exhaustivamente los procesos involucrados y desarrollar el plan y entrenar al personal responsable.

- Hacer: Implica implementar la mejora/verificar las causas de los problemas y recopilar los datos apropiados para la toma de decisiones.

- Verificar: Analizar y desplegar los datos, comprender y documentar las diferencias y revisar los problemas y errores. ¿Qué se aprendió? ¿Qué queda aún por resolver?

- Actuar: Incorporar la mejora al proceso, comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa u organización e identificar nuevos proyectos o problemas por resolver.

Para continuar, se implementa cada una de las fases o momentos del Ciclo de Deming en la planificación.

1. Planificar (Plan)

El objetivo de esta fase en el Ciclo de Deming implica identificar problemas o áreas de mejora y planificar soluciones. En este aspecto, para Carriazo et al. (2020), “la planeación considera qué hacer, cómo hacer, para qué, con qué, quién y cuándo se debe hacer algo” (p. 88). En cambio, Espinoza (2009) afirma que “la planificación consiste en examinar el futuro y elaborar un plan de acción” (p. 55).

En concordancia con lo expresado, la planificación constituye una fase fundamental en la gestión educativa, ya que permite anticipar los resultados esperados por las Instituciones de Educación Superior del país en las distintas funciones y procesos claves del quehacer universitario.

Como lo plantea Fuentes (1986), planificar:

es una acción connatural al hombre, pues toda actividad rigurosa y seria, realizada por el hombre de forma consciente o inconsciente en el seno de una organización, requiere algún tipo de previsión y de preparación. Si no fuese así, no sería posible, en un mundo tan complejo y cambiante como el actual, afrontar los acontecimientos y situaciones que se van produciendo en una sociedad que está evolucionando de forma acelerada. (p. 89)

El planteamiento de Fuentes indica que, en la actualidad y producto de las exigencias del siglo XXI, la planificación se vuelve imperante, de lo contrario, no se lograrían las metas y los objetivos propuestos por las Instituciones de Educación Superior.

En este sentido, la gestión universitaria es un proceso de toma de decisiones que busca lograr objetivos y metas. Para ello, se debe considerar qué se debe hacer, cómo se hará y con qué recursos se cuenta para llevar a cabo lo planificado por función o procesos claves. En este caso, la planificación, junto con el presupuesto, son el elemento esencial del quehacer de las instituciones educativas.

En el tema en estudio, el CNU, como ente rector, dirige y garantiza los procesos de planificación y la define, según el CNEA (citado por el CNU, 2024), así:

La Gestión Institucional Universitaria, comprende todos los procesos y acciones concernientes a la planificación, organización, seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión académica, administrativa y financiera en toda la institución. Asimismo, incluye los procesos relacionados con el funcionamiento de la estructura organizacional universitaria. (p. 83)

De acuerdo con Correa et al. (citado por el CNU, 2024):

este ente regulador de la educación superior, transita hacia una visión sistémica de la educación, donde se reconoce en las universidades su naturaleza dinámica compleja e interdependiente de los sistemas, de manera que, se tome en cuenta los aspectos cualitativos como cuantitativos para analizarlas, valorarlas, mejorarlas, modernizarlas y recrearlas; para la concreción de esta visión sistémica de la planificación y del quehacer universitario, la reflexión y flexibilidad son elementos claves para puesta en marcha de estos postulados. (p. 92)

En esta fase del Ciclo de Deming, la planificación estratégica es clave para la realización de la planificación operativa de la institución y de las diferentes unidades académicas y administrativas de las IES, esta debe realizarse de manera rigurosa y al mismo tiempo con flexibilidad. Esto con base en Ramírez (2018), quien afirma que la planificación estratégica “es un proceso continuo, técnico-político, sistemático, reflexivo, participativo, crítico y autocrítico, instructivo, flexible, integral y orientador, que promueve el cambio, y precede y preside la acción para la toma de decisiones” (p. 7).

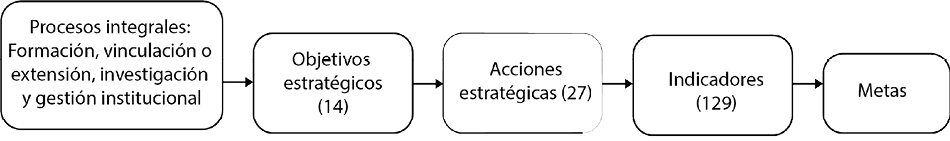

Los elementos básicos que el CNU solicita a las universidades del país en la planificación estratégica están contenidas en el Plan Nacional de la Educación Universitaria 2023-2026, y entre otros componentes, se encuentran:

Figura 1. Elementos de la planificación institucional del CNU

Fuente: Tomado del Plan Nacional de Educación Universitaria 2023-2026 del CNU (2da ed.)

Como se puede apreciar en la figura 1, el CNU, como ente rector del subsistema de educación superior del país, coordina y dirige la planificación institucional de los procesos integrales o procesos claves de formación, vinculación o extensión, investigación y gestión institucional. A manera de síntesis, se brinda una definición de los siguientes conceptos vinculados con la planificación:

Según el CNEA (2020), los “objetivos estratégicos son los propósitos que una institución persigue para cumplir con su misión. Estos deben ser claros, realistas, desafiantes y coherentes entre sí y, además, forman parte del plan estratégico institucional.” (p. 47)

Representan las respuestas de la gestión al cómo alcanzar objetivos y cómo perseguir la misión y la visión estratégica de la organización. La creación de la estrategia concierne al cómo alcanzar los objetivos de desempeño, cómo lograr una ventaja competitiva, cómo conseguir que la misión y la visión sean una realidad para la organización. (p. 17)

En la misma línea de definición de estrategias, Chandler (citado por Contreras, 2013), dice que “es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas” (p. 161). Como se puede notar, las estrategias comprenden las acciones claves para el alcance y desarrollo de los objetivos estratégicos, así como las metas propuestas por la institución u organización.

En cuanto a los indicadores, de acuerdo con el CNEA (2020), estos son:

una unidad de medida, una expresión cuantitativa o cualitativa, observable y medible que permite mostrar los cambios o progresos que realiza una institución, carrera o programa académico hacia el logro de resultados específicos. Los indicadores pueden ser de insumos, procesos y resultados. (p. 33)

Desde la perspectiva de la planificación, los indicadores son herramientas clave para medir el grado de avance hacia las metas establecidas por la institución. Estos permiten evaluar qué tanto se están alcanzando las proyecciones y los objetivos previstos en los planes institucionales. En este contexto, la evaluación continua del Plan Operativo (PO) resulta fundamental, ya que posibilita determinar el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos. Además, esta evaluación permite ajustar y redefinir las acciones necesarias para optimizar el cumplimiento de las metas, las estrategias y los indicadores, asegurando así una retroalimentación constante que fomente la mejora continua y el éxito institucional.

Otro de los elementos de un plan institucional son las metas. La Universidad de San Carlos (USC, 2015) considera que estas son “los resultados esperados, objetivamente verificables, que se pretende alcanzar en el tiempo. Pueden clasificarse en metas de corto, mediano y largo plazo1. La meta debe expresar los impactos esperados en términos de calidad, cantidad y tiempo.” (p. 18)

También, es importante destacar que el alcance de las metas depende tanto de la disponibilidad de los recursos necesarios como del compromiso de la alta gerencia. Además, es fundamental involucrar a todo el personal de las diversas áreas de la institución educativa, incluyendo tanto al personal de apoyo como al personal administrativo, para asegurar una ejecución efectiva y coherente con los objetivos institucionales a corto, mediano y largo plazo.

2. Hacer (Do)

Una vez realizada la planificación de las funciones o los procesos claves de las Instituciones de Educación Superior, el siguiente paso es ejecutar la planificación. Esta etapa de ejecución de la planificación requiere una buena organización para llevar a cabo lo planificado de forma eficiente. Su eficiencia dependerá en gran parte de la correcta gestión que realice la IES de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su consecución.

De acuerdo con Vinces-Sánchez et al. (2023), el directivo de una institución educativa debe cumplir con las siguientes exigencias:

- Poseer equilibrio entre las cualidades de liderazgo pedagógico y su inteligencia para la gestión a corto, mediano y largo plazo de las funciones administrativas y académicas.

- Tener una visión a largo plazo para propiciar los cambios y transformaciones que le permitan liderar el proceso educativo y cumplir con los objetivos y metas trazadas.

- Ser un excelente líder pedagógico con formación integral para llevar a cabo los planes estratégicos de una educación de calidad.

- Responsabilidad en el diseño e implementación de los planes a corto, mediano y largo plazo, que permitan trabajar con lo de hoy para construir el mañana. Se trata de una planeación estratégica de lo académico y administrativo que hacen del acto educativo un proceso de calidad para la formación del estudiantado. (p. 329)

Esta es la etapa de implementación de la planificación realizada para el ciclo o periodo de la organización educativa. Como se expresó, la planificación se realiza en todos los niveles de la organización con el fin de asegurar el alcance de las metas y los objetivos propuestos por la organización; esta se concreta en los planes operativos trimestrales y anuales de todas las instancias de la organización educativa. En consecuencia, las Unidades de Gestión de la Calidad en conjunto con la Unidad de Planificación de las instituciones juegan un papel importante en el acompañamiento, la asesoría en la elaboración y evaluación de los planes operativos de las distintas instancias académicas y administrativas de la institución universitaria.

Las principales actividades que se planifican por función, a lo interno de las organizaciones de educación superior, entre otras, son las siguientes:

Tabla 1. Planificación de actividades por función universitaria.

|

Función |

Actividades |

|

Formación |

|

|

Investigación |

|

|

Vinculación o extensión |

|

|

Gestión institucional |

|

Fuente. Elaboración propia a partir del Plan Nacional de Educación Universitaria 2023-2026 (2da ed.).

Las acciones descritas en la tabla 1 son algunas de las actividades propias del quehacer universitario y son parte de las actividades y tareas que se planifican en los Planes Operativos Anuales de las distintas unidades académicas y administrativas de las Instituciones de Educación Superior.

3. Verificar (Check)

A partir del Ciclo de Deming, la fase de verificar se centra en evaluar si los resultados obtenidos cumplen con los objetivos establecidos en la fase de planificación. En una institución de educación superior, concretar esta etapa implica llevar a cabo un proceso sistemático de evaluación y análisis.

Para abordar esta fase, la cual se da en la evaluación, se retoma lo expresado por Guerrero y Cebrián, citados por Guadamud et al. (2024), quienes afirman que, en esta etapa, “se observa un mayor énfasis en la evaluación formativa, la que proporciona retroalimentación oportuna y específica para informar y mejorar los procesos.” (p. 1726) Aunado a lo anterior, estas tendencias reflejan un cambio hacia una evaluación basada en resultados, lo que implica una toma de decisiones durante el curso de los programas o proyectos para la toma de acciones correctivas o preventivas durante el proceso y no al final.

Otro aspecto que resaltan Guadamud et al. (2024) en la evaluación es que “las nuevas tendencias informan que los trabajos del futuro demandan personas preparadas para tomar decisiones y ser críticas y sobre todo el desarrollo de competencias.” (pp. 1726-1727) En otras palabras, la gerencia o la alta dirección debe ser capaz de tomar decisiones concretas en el momento adecuado, y no esperar a que otros tomen decisiones tardíamente. Esto es reforzado por Anguera (citado por Bausela, 2003), quien asevera que el concepto de evaluación “no es monolítico, y las diversas posturas adoptadas oscilan entre la construcción de un corpus de conocimientos [...] y la mera recogida de información que trata de dar cuenta de la ejecución de ciertas actividades realizadas previamente.” (p. 363)

Asimismo, Dale (citado por García, 2010), hace mención del monitoreo:

Como la recolección y análisis de información de modo rutinario y frecuente, acerca del desempeño o funcionamiento de un programa o proyecto. [...] La información derivada de estos procedimientos debe ser vertida para realimentar el programa o proyecto, de preferencia para ajustar la etapa de planificación del ciclo y proponer acciones correctivas. (p. 2)

Referente a este tema, de acuerdo con Miller y Grisdale (citado por Bauselas, 2003), la evaluación del proceso:

es una comprobación continua de la realización de un plan, este proporciona información sobre la eficiencia y eficacia de las estrategias implementadas. Persigue proporcionar la información necesaria para determinar si el programa llevado a cabo sería aceptado tal cual, o corregir aquellos aspectos que no han funcionado. (p. 369)

De igual forma, Bausela afirma que la evaluación del proceso conlleva una comprobación de la realización de un plan. Además, destaca que esta es una fuente de información vital para interpretar los resultados de la evaluación del producto.

A partir de la planificación, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA, 2021), en el proceso de evaluación institucional con fines de acreditación, llevado a cabo entre el 2021 y 2023 en las Instituciones de Educación Superior del país, y con base en la Guía de Autoverificación de Obligaciones establecidas en el art. 10 de la Ley 704, evaluó que si:

- La institución cuenta con el documento plan de desarrollo estratégico (plan estratégico o plan de vida), formalmente aprobado.

- El contenido del plan de desarrollo estratégico o plan de vida, integra los elementos mínimos establecidos en la planificación (misión, visión, valores institucionales, líneas estratégicas por área o función, objetivos estratégicos por área o período y acciones o mecanismos de seguimiento).

- La institución posee normativa de planificación institucional que integre el diseño, seguimiento y evaluación planificación estratégica y operativa.

- La institución posee metodología de la planificación institucional que integre el diseño, seguimiento y evaluación de la planificación estratégica y operativa.

- La institución cuenta con la instancia o área que coordina el proceso de planificación institucional y tiene nombrado al responsable titular de la misma.

- Los planes operativos de la institución y sus sedes regionales contienen los elementos mínimos requeridos en el proceso de planificación. (p. 27)

Como se evidencia, en las seis pautas solicitadas por el CNEA, en cuanto a la planificación, se denota la importancia que esta tiene en la gestión institucional de las funciones o los procesos estratégicos como la docencia (formación), investigación, vinculación o extensión y la gestión institucional.

A manera de síntesis, la fase de verificar en el Ciclo de Deming consiste en evaluar el alcance de los aspectos planificados por la institución de educación según sus funciones o procesos claves de formación (docencia), investigación, vinculación o extensión y gestión institucional durante un periodo, sea durante un trimestre, semestre o durante un año. La evaluación brinda los elementos para la toma de decisiones durante la implementación de la planificación realizada. En esta fase del ciclo (verificación), el seguimiento y el monitoreo cuentan con criterios relevantes para el alcance de lo planificado:

- En la formación, se debe dar seguimiento a la implementación de los programas de pregrado, grado y posgrado; y comprobar la aplicación de metodologías activas e innovadoras. También se debe dar seguimiento a los resultados de la evaluación del estudiantado de las diferentes carreras que oferta la institución educativa.

- En investigación, se debe dar seguimiento a que se realicen las investigaciones por área del conocimiento y que estas tengan la calidad requerida de acuerdo con los estándares de calidad como institución de educación superior.

- En la vinculación o extensión, se deben divulgar las acciones tanto curriculares como extracurriculares que se realizan en la institución y que estas cumplan con las exigencias y necesidades de la comunidad.

- En cuanto a la gestión institucional, se debe contar con los recursos humanos, financieros y materiales para el aseguramiento de lo planificado por la institución.

En la misma fase, la Contraloría General de la República (CGR, 2022), considera que “la evaluación de los riesgos permite a una Entidad considerar la amplitud con que los eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos.” (p. 9367) En este aspecto, “el control es una etapa primordial en la administración, aunque una Entidad tenga excelentes controles [...] es necesario que exista un mecanismo que verifique e informe si los hechos y actividades de la entidad u organismo se están desarrollando según los objetivos.” (p. 36) Con ello, la CGR, sugiere la implementación de actividades de control preventivos, detectivos o correctivos.

Tal como lo especifica la CGR (2022), los controles “preventivos son diseñados para evitar eventos no deseados, y actúan para eliminar las causas del riesgo, para prevenir su ocurrencia” (p. 37). En correspondencia con lo planteado por la CGR, los controles detectivos o correctivos “son diseñados para detectar y descubrir eventos no deseados después que han ocurrido. Permiten el restablecimiento de la actividad después de haber detectado un evento no deseable. También permiten la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia.” (p. 37)

4.Actuar (Act)

El objetivo de la fase de actuar en el Ciclo de Deming en una institución de educación superior implica evaluar las acciones preventivas o correctivas y de mejora implementadas en los procesos claves de la organización.

Desde la perspectiva de Salazar y Romero (2006):

Los buenos resultados en la organización dependerán de las habilidades de la alta gerencia de introducir cambios para elaborar planes flexibles, formular estrategias y políticas que permitan la participación e identificación de sus miembros con su organización en la elaboración y cumplimiento de sus planes. La planificación, llámese estratégica u operativa, es un círculo continuo que nunca debe terminar en una organización: debe ser vigilada periódicamente, revisada y modificada de acuerdo con los resultados y los cambios del entorno. (p. 15)

Como se indicó, la planificación no debe concebirse como un proceso rígido; por el contrario, debe ser flexible y reflexiva. Por ello, requiere una revisión constante que permita su adaptación a los cambios y a las necesidades del contexto.

Es importante destacar el rol y la incidencia que tiene la alta gerencia en la adquisición o el logro de los resultados y las metas propuestas por la organización, lo cual indica que la gerencia debe aplicar los elementos de los principios de la administración desde la perspectiva de Fayol, como es la planificación en función de los procesos claves de la IES, la organización de los procesos integrales o claves, la dirección y la coordinación de las distintas instancias de la organización y el control de los procesos claves de la organización.

Siempre en la dirección de lo expresado por Salazar y Romero (2006):

la gerencia para enfrentar cambios eficientes y duraderos debe evaluar sistemáticamente la capacidad gerencial de la organización, poseyendo gerente probos, eficientes, experimentados, organizados, educadores, quienes al mismo tiempo tendrán imperfecciones que les permita encontrar la motivación para trabajar y pensar con más tesón en el logro de las metas más altas y en la búsqueda de nuevas soluciones, facilitando la comunicación como medio de unión y transmisión de la información, pues a través de ella, podrá captar y orientar el interés y la participación de quienes conforman la organización, haciendo posible la visión de empresa eficiente y por ende exitosa. (pp.14-15)

Si bien es cierto que el riesgo es latente en todo momento en las acciones que se desarrollan en la organización, un momento oportuno para su análisis es la identificación de riesgos. Así, la CGR (2022) plantea que:

la identificación de los riesgos debe efectuarse utilizando un proceso sistemático para incluir todos los riesgos de la organización. La idea es generar una lista de todos los eventos o circunstancias que podrían afectar a la Entidad u Organismo para luego identificar las posibles condiciones que puedan suscitarse. El proceso de Gestión de Riesgos debe aplicarse a niveles de procesos, actividades y riesgos específicos. (pp. 31-32)

Desde una perspectiva holística, el proceso de gestión de riesgos se enfoca en los aspectos más críticos de la organización y, progresivamente, se extiende hasta alcanzar una cobertura más amplia, con el fin de considerar todos aquellos factores que inciden en el cumplimiento de los objetivos institucionales del organismo gubernamental.

CONCLUSIONES

Como cierre del análisis, se afirma que el Ciclo de Deming constituye un referente teórico-metodológico fundamental para la planificación y gestión de las funciones sustantivas en las Instituciones de Educación Superior. La secuencia de las fases (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) no solo orienta la organización y la ejecución de las acciones institucionales, sino que también proporciona un marco para el seguimiento, la evaluación y la toma de decisiones basadas en evidencias. Del mismo modo, su aplicación favorece una gestión efectiva, eficiente y orientada a la calidad, en correspondencia con las demandas de la sociedad y los lineamientos establecidos a nivel nacional por los organismos rectores del sistema educativo superior.

En este contexto, la planificación estratégica y operativa incide directamente en la calidad de los procesos claves, como la docencia, la investigación, la extensión y la gestión administrativa, al permitir que estos se articulen de manera coherente con los objetivos institucionales y los estándares de calidad establecidos por los entes rectores de la calidad educativa del país. Una planificación bien estructurada proporciona criterios claros para la asignación de recursos, la medición de resultados y la mejora continua, fortaleciendo así el desempeño institucional en todas sus dimensiones.

También, es importante destacar que la planificación no debe concebirse como un proceso rígido, sino como un mecanismo dinámico, flexible y contextualizado, capaz de responder a los desafíos del entorno y de promover la mejora continua del quehacer universitario. En este sentido, la evaluación y el análisis realizados en este ensayo permiten concluir que la aplicación del Ciclo de Deming contribuye significativamente a fortalecer la calidad y la coherencia de los procesos sustantivos en las Instituciones de Educación Superior de Nicaragua.

REFERENCIAS

Bausela, E. (2003). Metodología de la Investigación Evaluativa: Modelo CIPP. Revista Complutense de Educación, 14(2), 361-376. https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED0303220361A

Carriazo, C., Pérez, M. y Gaviria, K. (2020). Planificación educativa como herramienta fundamental para una educación con calidad. Utopía y Praxis Latinoamericana, 25(3), 87-95. https://doi.org/10.5281/zenodo.3907048

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (2021). Guía de Autoverificación de Obligaciones establecidas en el arto. 10 de la Ley 704. CNEA. https://www.cnea.edu.ni/sites/default/files/2021-07/Guia%20autoverificacion%20PVO_IES.pdf

Consejo Nacional de Universidades. (2024a). Marco Estratégico de la Educación Universitaria 2022-2030 (2da ed.). CNU. https://www.cnu.edu.ni/wp-content/uploads/2024/10/Marco_Estrategico_ES_2022-2030_-2daEd_vF.pdf

Consejo Nacional de Universidades. (2024b). Plan Nacional de Educación Universitaria 2023-2026 (2da ed.). CNU. https://www.cnu.edu.ni/wp-content/uploads/2025/01/Plan_Nac_Ed_Univ_2daEd_2023-2026_vF-1.pdf

Contraloría General de la República. (2022). Guía Especializada para la Evaluación de Riesgos en el Sector Público. La Gaceta: Diario Oficial (170). http://legislacion.asamblea.gob.ni/gacetas/2022/9/g170.pdf

Contreras, E. (2013). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica. Pensamiento & Gestión (35), 152-181. https://www.redalyc.org/pdf/646/64629832007.pdf

Davalos, L. (s.f.). Planificación Estratégica: Visión, Misión, Objetivos y Estrategia. Lab Calidad. https://labcalidad.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/03/3-planificacic3b3n1.pdf

Espinoza, R. (2009). El fayolismo y la organización contemporánea. Visión Gerencial, (1), 53-62. www.redalyc.org/pdf/4655/465545880010.pdf

Fuentes, P. (1986). Hacia un concepto de planificación de la educación. Anales de Pedagogía (4), 89-102. https://revistas.um.es/analespedagogia/article/view/288241/209421

García, B. (2010). Modelos teóricos e indicadores de evaluación educativa. Revista Electrónica Sinéctica (35), 1-21. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2010000200005

García, M., Quispe, C. y Ráez, L. (2003). Mejora continua de la calidad en los procesos. Industrial Data, 6(1), 89-94 https://www.redalyc.org/pdf/816/81606112.pdf

Guadamud, J., Chiriboga, I., Zumba, J., Briceño, R., Jiménez, J. y Palma, A. (2024). Innovaciones y tendencias en los sistemas de evaluación educativa. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 5(3), 1724 – 1733. https://doi.org/10.56712/latam.v5i3.2157

Pulido, A., Pérez, V. y Bravo, M. (2023). Una aproximación a la gestión de los procesos universitarios: sus dimensiones. Mendive. Revista de Educación, 21(1), e3012. https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/3012

Ramírez, R. (2018). La planeación estratégica y la calidad docente en la Universidad. Revista Torreón Universitario (19), 6-17. https://doi.org/10.5377/torreon.v7i19.7906

Salazar, D. y Romero, G. (2006). Planificación. ¿Éxito Gerencial? Multiciencias, 6(1), 1-17. https://www.redalyc.org/pdf/904/90460103.pdf

Suárez, K. y Zeña, J. (2022). El ciclo Deming y la productividad: Una Revisión Bibliográfica y Futuras Líneas de Investigación. Qantu Yachay, 2(1), 63-79. https://doi.org/10.54942/qantuyachay.v2i1.21

Universidad de San Carlos (2015). Instructivo para la Elaboración de Planes Estratégicos. USAC. https://plani.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2015/08/guias-de-trabajo-para-elaborar-pe-revisado.pdf

Vinces-Sánchez, O., Ramírez-Mayón, L., y Paladines-Condoy, J. (2023). Planificación educativa: herramienta fundamental para la gestión de las instituciones educativas. Revista Sociedad & Tecnología, 6(2), 322-334. https://doi.org/10.51247/st.v6i2.376

Información Adicional

Cómo citar: Orozco-Alvarado, J. C. (2025). El Ciclo de Deming y la planificación en las Instituciones de Educación Superior de Nicaragua. Revista Gestión de la Educación, 11(2). https://doi.org/10.15517/pkd4n157

1 Se entiende por corto plazo un año, por mediano plazo cuatro años, y por largo plazo más de cuatro años