Artículos científicos (sección arbitrada)

Serapio, Miguel, Francisco, Enrique y Manuel: la imaginería de la familia Ramos

Serapio, Miguel, Francisco, Enrique y Manuel: Religious Sculptures of Ramos Family

Serapio, Miguel, Francisco, Enrique e Manuel: a escultura religiosa da família Ramos

Serapio, Miguel, Francisco, Enrique y Manuel: la imaginería de la familia Ramos

Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe, vol. 21, núm. 1, e60816, 2024

Universidad de Costa Rica

Recepción: 17 Mayo 2023

Aprobación: 06 Marzo 2024

Resumen: Este artículo sistematiza información biográfica de tres generaciones de imagineros costarricenses pertenecientes a la familia Ramos de Cartago y Heredia. Además, muestra piezas artísticas que fueron producidas en sus talleres: por un lado, las esculturas firmadas y luego un conjunto de piezas atribuidas a ellos a partir de las características formales. Metodológicamente se siguen dos líneas de indagación, una de índole genealógica documental y, otra descriptiva y analítica de obras de arte registradas en la base de datos del Inventario de Arte Sacro y demás objetos destinados al culto de la Curia Metropolitana de San José. Al final de este estudio se incluye una lista de piezas a las que es incierto atribuir la manufactura a estos escultores costarricenses, pero se apuntan con miras a que sirvan como referente para investigaciones de campo futuras sobre este tema.

Palabras clave: Arte sacro, Costa Rica, escultura, imagineros, Iglesia Católica.

Abstract: This paper systematizes biographical information of three generations of the Ramos family, Costarican religious sculptors from Cartago and Heredia. In addition, it shows artistic pieces produced in their workshops: initiating with sculptures with signature, and then following with a set of pieces attributed to them, due to their formal characteristics. Methodologically, two lines of inquiry are followed, one of a documentary genealogical nature and another descriptive and analytical of the art pieces registered in the database of the Inventory of Sacred Art and other objects destined for the cult of Curia Metropolitana de San José. At the end of this study, a list of pieces uncertain to attribute is drawn up, which are pointed out to serve as a starting point for future research on this subject.

Keywords: Sacred art, Costa Rica, sculpture, religious sculptures, Catholic Church.

Resumo: Este artigo expõe informação biográfica das três gerações dos escultores da família Ramos de Cartago e Heredia, na Costa Rica. Além do mais, mostra peças artísticas que foram produzidas em seus estúdios; por um lado as esculturas assinadas e logo um conjunto de peças atribuídas a eles a partir de suas características formais. Metodologicamente, seguem-se duas linhas de investigação, uma de caráter genealógico documental e outra descritiva e analítica de obras de arte registradas na base de dados do Inventário de Arte Sacra e demais objetos destinados ao culto da Cúria Metropolitana de San José. Ao final deste estudo se elabora uma lista de peças que é inserta atribuir, porém se referem com olhares a que sirvam como referência em futuras investigações sobre este tema.

Palavras-chave: Arte sacra, Costa Rica, escultura, criadores de imagens, Igreja Católica.

Introducción

La creación de imaginería, como trabajo manual, existió en Costa Rica desde la Colonia. Uno de los centros poblacionales que demandó, en primera instancia, este tipo de oficios fue Cartago. En dicha ciudad se debían suplir las representaciones de los misterios de la fe cristiana, las cuales eran indispensables para las iglesias, como espacios de culto público, y para los oratorios y altares domésticos, dado que formaban parte de la mentalidad religiosa asociada a las prácticas devocionales familiares privadas de la época.

Payne Iglesias (2000) señala que durante el siglo XVII hubo en Cartago especialistas en el oficio de tallar la madera y la pintura de imágenes. En los documentos coloniales estudiados por la historiadora se menciona a los maestros Tomás Meléndez y Francisco Bustamante. El primero es descrito como maestro ensamblador y arquitecto, a quien, en 1690, se le obligó a fabricar un retablo en madera de cedro en honor de la Virgen de Ujarrás. El segundo se destacaba en el arte de encarnar imágenes.

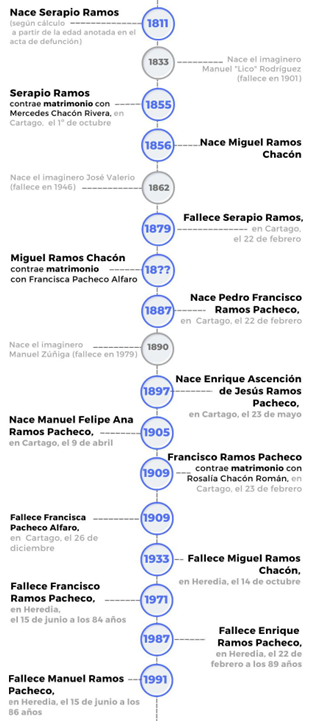

Los imagineros Ramos son herederos de la tradición imaginera que se configuró en la capital de la provincia de Costa Rica durante el período colonial. Serapio Ramos nació diez años antes de la declaración de Independencia de las provincias de la Capitanía General de Guatemala. De modo que su obra imaginera antecede a la de otros imagineros costarricenses, tales como Manuel “Lico” Rodríguez Cruz (1833-1901) y Fadrique Gutiérrez Flores (1847-1897). Sin embargo, su vida y obra se desconocen grandemente y, en su lugar, se han extendido datos superficiales y errados, que se convierten en limitantes para dilucidar el aporte de los escultores Ramos a la creación de estatuaria empleada en el culto católico en Costa Rica durante el siglo XIX y XX.

Este artículo pretende exponer datos biográficos básicos de los escultores pertenecientes a las tres generaciones de los imagineros Ramos, quienes realizaron sus trabajos en talleres en Cartago y luego en Heredia. Se pretende de igual modo, documentar las obras de imaginería religiosa que estos talleres produjeron, dentro de la que se ubica la obra con autoría confirmada gracias a la firma de los autores, la que se puede atribuir y otro conjunto de obras que se enlista como posible, pero que debe ser corroborada en futuras investigaciones, por medio de distintas técnicas de triangulación de la información.

Con la finalidad de reunir la información requerida, se utilizaron bases de datos a partir de las cuales se siguieron dos líneas de indagación: la primera de índole genealógica, para lo cual se consultó la documentación de libros sacramentales y expedientes matrimoniales ubicados en el Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel. La segunda, por medio de la base de datos del Inventario de Arte Sacro y demás objetos destinados al culto de la Curia Metropolitana, en donde se revisaron las fichas de registro de 84 imágenes religiosas y 1 735 fotografías en las que se registran vistas generales desde distintos planos (ver Figura 1), así como detalles de las esculturas. Además, se revisaron fotografías recopiladas por personas que cuentan con obras de estos talleres o que las han documentado, así como obras revisadas por el autor del artículo en iglesias fuera del territorio arquidiocesano.

Metodológicamente, se optó por realizar el análisis formal de las imágenes a partir de las características escultóricas, sin considerar los rasgos pictóricos, esto debido a que la mayor parte de las obras documentadas tienen grandes alteraciones en el color y los diseños en el policromado debido a retoques sin pericia en materia de restauración y conservación de bienes culturales, lo que constituye un grave y recurrente problema en el estudio de las artes religiosas en Costa Rica. Lo anterior permitió realizar una caracterización de la obra confirmada y confrontarla posteriormente con la obra atribuida y la obra posible.

Un ejemplo de las intervenciones que han alterado de manera drástica la policromía es la imagen de Jesús Nazareno del Convento de los Padres Capuchinos en Cartago (ver Figura 2), atribuida a Serapio Ramos (González Kreysa, 2018, p. 115), la cual tuvo una policromía impecable, en la cual se apreciaban incluso los detalles de las venas en sus manos, pero debido a deficientes intervenciones, los acabados que tiene en la actualidad son planos y sin fineza.

Tres generaciones de imagineros

Elizet Payne Iglesias (2000) señala que tallar y pintar imágenes era un trabajo artesanal especializado, existente debido a una demanda social importante, pues estaba ligado a la práctica religiosa católica imperante en los siglos posteriores a la conquista española. Por lo que, al constatarse el ejercicio de este tipo de oficios en Cartago, es posible que Serapio, en tanto “hijo natural”, haya aprendido el oficio desde muy joven según era costumbre en la lógica de enseñanza entre maestro, oficial y aprendiz en los asentamientos poblacionales de mayor importancia durante la Colonia, tal como lo describe Payne.

La tradición imaginera de los Ramos se mantuvo al menos por tres generaciones. Los datos referidos a estos artistas son escasos. Por lo general, se encuentran referencias muy superficiales o que los enlistan en la tradición imaginera costarricense (Loaiza, 1982; Méndez Montero, 1997), pero con muy poca información acerca de las piezas artísticas por ellos producidas. Por lo tanto, a continuación se exponen algunos datos recopilados sobre la vida de los escultores en cuestión.

Serapio Ramos (1811‐1879)

Jiménez Morales (2012), en su escrito denominado “Escultores costarricenses entre 1821-1950”, incluye breves reseñas biográficas acerca de escultores de Costa Rica. Acerca de Serapio indica que nació en el año de 18351 y que falleció en 1909, sin anotar sus fuentes, solamente se remite al libro de Loaiza (1982). Dichas fechas, a su vez, se reproducen en una recensión académica sobre el reducto de la escultura religiosa tradicional de Costa Rica (Marta, 2014), la cual forma parte de un portafolio sobre arte iberoamericano, así como en la monografía sobre imaginería de González Kreysa (2018).

Sin embargo, al realizar la revisión de los documentos sacramentales albergados en el Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel, se halló el expediente matrimonial de Serapio con su esposa, Mercedes Chacón Rivera, que data de 1855. Dicho documento indica que no aparece la partida bautismal del contrayente en la parroquia de Cartago y se hace constar que su edad al casarse es de 44 años.

Incluso en el expediente matrimonial mencionado, aparece un pequeño árbol genealógico para determinar el grado de parentesco entre los cónyuges, pues se requería de la dispensa canónica para casarse; al parecer Serapio fue hijo de Cornelio Rivera, por lo que él sería primo de la madre de su pretendida; no obstante, al no ser reconocido por su padre, él llevó solamente el apellido materno.

Serapio fue inscrito en los registros como hijo de Josefa Ramos; se casó con Mercedes Chacón Rivera en Cartago el 1º de octubre de 1855 y, según el libro de defunciones número 25 de la parroquia de Cartago, folio 167, nº 1535, murió el 22 de febrero de 1879 a la edad de 68 años, por lo que al hacer la triangulación entre el libro de defunciones y el de matrimonio, este escultor debió nacer en 1811.

Los hijos de Serapio y Mercedes fueron:

Miguel (1856-1933) (ver Figura 3)

Dominga Micaela (1861-¿?)

Josefa Toribia (1864-1942)

José Fidel (1867-1897)

Pío (1867-1869)

Francisca (1868-1918)

Josefa Margarita (1870-¿?)

Juana Josefa Margarita (1872-¿?)

María Luisa (¿?-1906)

Llama la atención que en la partida bautismal de Josefa Toribia se anote que su padre es escultor, pero que en la inscripción de su defunción esta diga que Serapio era agricultor. Caso similar sucede en los registros de María Luisa. Lo que evidencia que el oficio de escultor era poco común, debido a su grado de especialización y a su indefinición en el imaginario social, en tanto se le podría definir como un artesano o ignorar de qué se trataba este quehacer.

Estas imprecisiones en la anotación del oficio de los imagineros Ramos se observó en otros registros. Lo anterior se repite en el caso de los hijos de Miguel Ramos Chacón, pues en los registros de nacimiento de María Teresa Adelaida en 1898, de Josefa Eugenia en 1901 y en el de José Claudio Tobías en 1902, anotan a su padre Miguel como artesano, al igual que en la defunción de su hija Josefina que murió a los 20 años en 1928.

Serapio fue contemporáneo de Lico Rodríguez y, según Jiménez Morales (2012), ambos podrían haber recibido formación con el artista Jean Paul Berlette, pero no se han hallado datos que permitan aseverar dicha idea. Cabe señalar que dicha hipótesis sobre su posible formación se sustenta, únicamente, a partir de lo que describe Loaiza (1982), cuando plantea que las técnicas de ambos fueron casi idénticas, diferenciándose solo en la medida proporcional de las imágenes, pues señala que Serapio utilizó el canon de nueve cabezas, mientras que Lico el de ocho, lo cual definió el alargamiento de las figuras.

Entre los registros vitales de los descendientes de Serapio2, se encuentra la defunción de su nieta Cayetana, hija de Fidel, en dicha anotación se dice que su padre era platero. Lo anterior se relaciona con lo anotado por Jiménez Morales (2012) y González Kreysa (2018), cuando señalan que los Ramos trabajaron la orfebrería y mantuvieron relación gremial con los orfebres del Valle en Cartago, no obstante, en las inscripciones de nacimiento de sus hijas Micaela y María Cayetana dicen que Fidel era agricultor, por lo que no se puede afirmar con vehemencia su oficio.

José Fidel Ramos Chacón falleció a los 30 años y sus hijos Eusebio, Micaela y Cayetana fallecieron a los 18 meses de edad, 8 meses de edad y a los 7 meses de edad, respectivamente. Por lo tanto, el legado de este hijo de Serapio quedó truncado a temprana edad, de modo que fue su hermano mayor Miguel quien ejerció por un tiempo prolongado el oficio de imaginero, puesto que falleció a los 77 años.

Miguel Ramos Chacón (1856-1933)

Nació en Cartago en 1856. Se casó con Francisca Pacheco Alfaro, con quien procreó cinco hijos y seis hijas. Según la anotación en el libro número 29 de defunciones de la parroquia de Heredia (folio 119, asiento 117), su oficio fue la de escultor, afirmación que aparece también en la inscripción de nacimiento realizada por su hija Josefa Celia Teodora en 1963, siendo ella adulta.

Los once hijos de Miguel y Francisca nacieron en Cartago y, según los registros de defunciones hallados, la mayoría fueron sepultados en Heredia. Ellos fueron:

Pedro Francisco (1887-1971) (ver Figura 7)

Lidia Rafaela (1888-1970)

Antonia Dalmacia (1893-1985)

Biviana Rafaela Virginia (1894-1948)

Enrique Ascención de Jesús (1897-1987) (ver Figura 8)

Josefa Celia Teodora (1899-¿?)

Josefa Eugenia (1901-1973)

José Claudio Tobías (1902-1909)

Manuel Felipe Ana (1905-1991)

Rogelio (1906-1973)

Josefina (1908-1928)

Al igual que sucedió en los registros de los hijos de Serapio, en las inscripciones de nacimiento de Lidia Rafaela, Josefa Eugenia y José Claudio Tobías, se anotó que el padre era de oficio artesano, lo cual evoca la situación que atravesó el imaginero José Valerio con la maestra de su hija, la cual anotó en el expediente de la niña que el padre era artesano, por lo que el escultor fue a la escuela a enmendar el error indicando que su oficio no era de artesano, sino de artista (Bolaños et al., 2022).

En octubre de 1909 falleció su hijo José Claudio y en diciembre de ese mismo año, murió su esposa Francisca a los 49 años, quedando seis niños menores de 12 años bajo su cargo; meses antes de los decesos, su hijo Francisco se había casado en la iglesia de la Soledad en Cartago. Por lo que se observa que la vida familiar de los Ramos Pacheco transcurrió en Cartago de manera continua hasta la primera década del siglo XX, sin embargo, Miguel y sus hijos se mudaron a Heredia, pero se desconoce cuándo exactamente lo hicieron. Podría pensarse que el terremoto del mayo de 1910 provocó grandes dificultades a esta familia, lo que quizás motivó el cambio de domicilio en los meses y años siguientes.

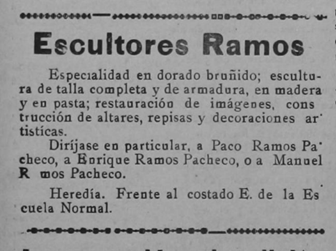

Jiménez Morales (2012) indica que Miguel aprendió técnicas de escultura de su padre Serapio y de Fadrique Gutiérrez Flores, pero no se cuenta con fuentes rigurosas que puedan confirmar lo segundo. Miguel transmitió sus saberes a sus hijos Francisco, Enrique y Manuel, esto queda en evidencia en los anuncios aparecidos en varias publicaciones del periódico Correo Nacional (ver Figura 5), pues son los que mantienen abierto el taller en 1934, año posterior a la muerte de su padre y maestro imaginero.

Pedro Francisco Ramos Pacheco (1887-1971)

Nació en Cartago el 22 de febrero de 1887 y fue bautizado el mismo día. La inscripción de su nacimiento se realizó el 4 de noviembre de 1968 a solicitud del interesado, allí se anota que su padre Miguel Ramos Chacón fue de oficio escultor. Se casó con Rosalía Chacón Román el 23 de febrero de 1909 y engendraron cuatro hijos nacidos en Cartago, a los cuales llamaron:

Graciela (1910-1941)

María Claudia del Socorro (1916- fallece a los dos meses de edad)

Carlos María (1919- fallece al mes de edad)

Francisco (1919- fallece a los siete meses de edad)

En el acta de defunción de Francisco Ramos Chacón, que data del 25 de junio de 1920, se señala que el bebé de 7 meses de nacido era vecino de El Carmen de Cartago. Por lo que, considerando que los esposos Ramos Chacón sepultaron a sus tres hijos bebés en Cartago, se interpreta que este imaginero mantuvo su domicilio en esta provincia en la década posterior al terremoto.

Ante la incertidumbre de las fechas del traslado del taller de su padre Miguel a Heredia, lo que se tiene claro es que, por la fecha anotada en una imagen del evangelista San Lucas firmada por Francisco (1923, Heredia) (ver Figura 6), el traslado se realizó en los primeros años de la década de 1920. No obstante, el arraigo con Cartago continúa, pues su esposa Rosalía murió en Cartago el 6 de junio de 1954. Además, se tiene conocimiento de que este imaginero estuvo en la primera mitad del siglo XX en la iglesia de Paraíso retocando la policromía de la antigua y venerada imagen de la Virgen de Ujarrás (Bonilla Soto, 2020).

En su inscripción de matrimonio dice que su ocupación es la de artesano, pero si se consideran las firmas anotadas en las imágenes que se incluyen más adelante en este artículo, se observa que las habilidades para esculpir y policromar fueron destacadas. Por lo tanto, decir que su ocupación fue una labor artesanal, resulta algo limitado. Incluso, por la forma en que se anotan las firmas, el único nombre que aparece explícito es el de Francisco (los nombres de Enrique y Manuel solamente aparecen en los anuncios de periódico o se alude a ellos en la referencia “Hnos.” en las imágenes firmadas), por lo que fue el hermano mayor el que lideró el proceso de creación de la obra sacra.

Si se toma en consideración que los hijos de Francisco fallecieron a muy temprana edad y que sus hermanos murieron solteros, se puede entender una de las grandes dificultades para hallar información. Lo anterior se suma a la decadencia de los talleres de imaginería debido a la disminución de encargos de esculturas religiosas en las décadas posteriores al Concilio Vaticano II, acontecimiento eclesial efectuado entre 1962 y 1965.

La producción imaginera en un taller familiar

La producción familiar ha sido una práctica económica por la cual se transmite, de generación en generación, el conocimiento de saberes que permiten satisfacer necesidades vitales inmediatas o generar ingresos a partir de la venta de los bienes producidos. En el caso costarricense, el trabajo productivo familiar ha estado ligado al agro y a la ganadería en primera instancia. No obstante, como señala Elizet Payne Iglesias, durante el periodo colonial la producción manual atendió otras finalidades además de complementar las actividades agropecuarias, también se produjeron bienes de uso personal y “piezas que eran el resultado de la mentalidad religiosa de la época" (Payne Iglesias, 2000, p. 23).

Debido a la condición de “hijo natural” de Serapio, el aprendizaje de este imaginero no se puede referir a la lógica familiar de transmisión de saberes en primera instancia. Sin embargo, si se considera que en Cartago hubo desde el siglo XVII presencia de artesanos que confeccionaban bienes para el culto en iglesias y devociones domésticas, como lo documenta Payne Iglesias (2000), él debió aprender las técnicas en alguno de los talleres constituidos en el Cartago colonial, puesto que su formación debió recibirla en los primeros años de la vida independiente de la provincia de Costa Rica.

Como imagineros, Serapio Ramos y sus descendientes realizaron con destreza el arte de esculpir y pintar obras que representan a Jesucristo en su infancia y en los misterios de su Pasión (ver Figura 9), a su madre María de Nazaret en sus distintas advocaciones (ver Figura 10), a los ángeles, tal es el caso de San Rafael a quien se le tributa gran devoción en el país (ver Figuras 11 y 17), a los santos como sucede con las numerosas figuras de San Isidro Labrador (ver Figuras 15 y 17) y escenas bíblicas como la Piedad.

Siguiendo la descripción de la labor imaginera que realizó Reymundo Méndez Montero (1997), los Ramos debieron seleccionar maderas3 que no guardaran humedad, de dureza intermedia para poderlas cortar longitudinal y radialmente y, luego de escogerlas, las debieron curar para evitar ataques de insectos. Los escultores trabajaron con gubias y formones de distintos tamaños y formas, así como con mazos, limas, escofinas, berbiquíes, cepillos, barrenas, serruchos, compases, taladros y piedras de afilar.

Al igual que los viejos imagineros costarricenses del siglo XIX, los Ramos “tuvieron que acomodarse a la vida austera. Muchas veces se vieron en la necesidad de fabricar sus propias herramientas” (Méndez Montero, 1997, p. 25). En el momento de tallar, los imagineros realizaron algunos rasgos anatómicos de las imágenes de memoria, pero pudieron haber utilizado modelos vivos para plasmar los rasgos, para ello realizaban bosquejos con carbón sobre la madera, devastaban todo el material situado alrededor del diseño, se hacían cortes de tallado para desarrollar la forma y luego se trabajaban los detalles: cabelleras, rasgos faciales, texturas y pliegues.

Las partes propensas a quebrarse se tallaban por aparte, posteriormente, se ensamblaban. En el caso de las imágenes de vestir o armadura se les incorporaban goznes para posibilitar la articulación, en unos casos se colocaban ojos de vidrio, en otros casos se pintaban. Antes de la pintura, los imagineros estucaban, es decir, dejaban la imagen en blanco con la aplicación de una mezcla creada a partir de cola animal, blanco de España (carbonato de calcio, cal precipitada, blanco de plomo) y agua.

Los trabajadores de estos talleres debían asegurarse de que las superficies estuvieran limpias de cualquier residuo de grasa y de rellenar los agujeros (producto de defectos en la madera), con polvo de madera o yeso en cola, solo así se podía sellar la madera, para después dejarla secar al natural bajo sombra. La tarea requería destreza para saber cuándo aplicar bolo de Armenia (óxido de hierro), para dar color a la piel y resaltar el sentido de profundidad en los detalles, o bolo amarillo para otros detalles del policromado.

Los imagineros costarricenses sabían encarnar para imitar el color de la piel4, ellos:

matizaron las carnaciones pulimentadas. Tal es el caso de algunas obras de Lico Rodríguez, Miguel Ramos, José Valerio y otros. Ellos utilizaron las veladuras sobre el color carne y la vejiga de cerdo para fundir y producir esos matices en la superficie quedando esta totalmente lisa (Méndez Montero, 1997, p. 32).

Los imagineros doraron las obras, incluso la familia Valerio conservó algunas hojas de pan de oro luego de la muerte de don José. El policromado realizado en talleres imagineros atendió a las exigencias eclesiásticas en cuanto al color de cada personaje. Posiblemente, prepararon pinturas a partir de pigmentos minerales y los aplicaron por medio de distintas técnicas. Según Méndez Montero (1997), Miguel Ramos aplicó el temple magro, lo cual consistía en una técnica de acabado en la encarnación no grasosa en la que se utilizaban pigmentos aglutinados con cola de conejo o clara de huevo. El conocimiento de todas estas técnicas lo transmitió Serapio a su hijo Miguel alrededor de 10 años, pues cuando Serapio falleció, Miguel tenía 23 años. Del mismo modo, durante más de 30 años Francisco pudo aprender el oficio de imaginero con su padre, considerando que Francisco tenía 46 años al momento de morir su papá.

Jiménez Morales (2012) plantea que Serapio Ramos tuvo como especialidad la realización de esculturas asociadas a la Pasión de Cristo y a la creación de altares de grandes dimensiones y que, en 1860, era considerado el mejor imaginero de Cartago y el mejor dorador de toda Costa Rica. Al respecto, sirve de ejemplo la imagen de San Isidro de Coronado, en la cual se descubrió, en un proceso de restauración a cargo del señor Jhonny López Moya, en 2019, el oro que se hallaba oculto bajo las capas de pintura superpuestas en las múltiples intervenciones que se le habían realizado a esta obra a lo largo de su historia.

Obras de los talleres Ramos

Se enlistan cada una de las obras, siguiendo tres categorías: 1) confirmadas por medio de la firma; 2) atribuidas; 3) obras que deben analizarse con mayor detalle en próximas investigaciones para atribuir o descartar la autoría. Se confía que este primer acercamiento a la obra de los Ramos sea una puerta para nuevos estudios, así como procesos de puesta en valor de estas obras de arte, que son patrimonio y testigos de la historia del arte en Costa Rica.

Confirmada por medio de firma

De los talleres Ramos, la única firma con nombre completo que aparece es la de Francisco Ramos Pacheco (ver Figura 6), pese a que en este taller también trabajaron sus dos hermanos: Enrique Ascención de Jesús y Manuel Felipe Ana.

Con respecto a la temática, se observa que los escultores trabajaron múltiples advocaciones de Jesucristo, de la Virgen María y del santoral, incluso tallando y policromando santos poco comunes entre las devociones en el país, como lo es Conrado de Parzham, cuya imagen se halla en el Convento de los Padres Capuchinos de Cartago, lo que evidencia el nexo que mantuvieron con las iglesias cartaginesas luego de trasladar el taller a Heredia. Entre las dieciséis imágenes estudiadas que tienen firma, se identificaron catorce temas distintos (ver Cuadro 1).

En las obras con firma se observa de manera general que son esculturas en mediano o pequeño tamaño, menos de noventa centímetros de alto5. Estas poseen rasgos individualizados en los rostros y los movimientos corporales, es decir, no se reproducen formas repetitivas entre las dieciséis esculturas analizadas. Las únicas figuras que evidencian el seguimiento atento de una disposición común con obras de otros imagineros son las cinco piezas del pasito.

En cuanto a las manos se observan posturas muy similares en la forma de sujeción de algún atributo como una cruz o un cayado. Además, las manos se presentan abiertas con clara separación entre los dedos. En cuanto al cabello, si bien la caída y el volumen tienen variantes, el grosor de cada bucle y el marcado profundo entre estos, son rasgos constantes (ver Figura 13). La excepción está en la imagen del Dulce Nombre venerado en la iglesia del Carmen de Mata de Plátano en Goicoechea (ver Figura 9), pues el cabello no tiene gran definición, se nota plano y sin pulimento, pero no se logró determinar si esto se debe a alguna de las intervenciones que tuvo años atrás.

La vestimenta de las figuras presenta diferencias considerables en la ornamentación, dependiendo del personaje representado. En el caso de San Rafael Arcángel, se observa una incorporación de detalles debido a los distintos tipos de prendas, a saber, esclavina, peto y faldellín, mientras que en las figuras de Jesús y María las telas presentan pliegues sin más. En lo que se refiere a las bases de las esculturas, no existen soportes homogéneos, pues los hay circulares, cuadrados y rectangulares, en unos casos se integra a la composición de la obra cuando se trata de nubes, suelo o un pilar, pero incluso en estos casos se observa que estos detalles de base se ubican sobre la superficie geométrica, cuyo perímetro recibe, por lo general, un acabado biselado.

Las obras que solo anotan en la firma “Escultores Ramos - Heredia”, se observan con rasgos más toscos, por lo que podría pensarse que fueron fabricadas por alguien con menos pericia en el arte de tallar o que responden a una necesidad de bajar los costos de fabricación para ofrecerlas a precios más accesibles a los consumidores de este tipo de bienes. Contrario a las que tienen el nombre de Francisco, las cuales guardan gran cuidado en su confección, con mayor definición en la anatomía y en la composición de los atributos distintivos de cada personaje.

| Obra | Ubicación | Manufactura | Dimensiones | Policromía original |

| San Rafael Arcángel | San Luis de Tolosa, Aserrí | Talla directa de bulto redondo, policromada | 55 cm de alto x 23 cm de ancho | Sí |

| Nuestra Señora del Pilar (1936) | Santiago de San Rafael de Heredia | Talla directa de bulto redondo, policromada | 144 cm de alto x 68 cm de ancho | Sí |

| Virgen del Portal (1935) | Patriarca San José, Barreal, Heredia | De bulto redondo en pasta, policromada | 40 cm de alto x 25 cm de ancho | No |

| Niño Dios del Portal (1935) | Patriarca San José, Barreal, Heredia | De bulto redondo en pasta, policromada | 19 cm de largo x 9 cm de ancho | No |

| San José del Portal (1935) | Patriarca San José, Barreal, Heredia | De bulto redondo en pasta, policromada | 47 cm de alto x 23 cm de ancho | No |

| Mula del Portal (1935) | Patriarca San José, Barreal, Heredia | Talla directa de bulto redondo, policromada | 17 cm de alto x 30 cm de largo | No |

| Buey del Portal (1935) | Patriarca San José, Barreal, Heredia | Talla directa de bulto redondo, policromada | 29 cm de alto x 15 cm de largo | No |

| Dulce Nombre de Jesús | Mercedes Sur de Heredia | Talla directa de bulto redondo, policromada | 85 cm de alto x 49 cm de ancho | No |

| Santísima Trinidad (1955) | El Carmen, Heredia | De bulto redondo en pasta, policromada | 72 cm de alto x 37 cm de ancho | No |

| Dulce Nombre de Jesús | Mata de Plátano de Goicoechea6 | Talla directa de bulto redondo, policromada | 83 cm de alto x 50 cm de ancho | No |

| San Isidro Labrador | San Joaquín de Flores | Talla directa de bulto redondo, policromada | Sin datos | No |

| San Conrado de Parzham | Convento de los Capuchinos, Cartago | Talla directa de bulto redondo, policromada | Sin datos | Sí |

| San Lucas Evangelista | Colección particular | Talla directa de bulto redondo, policromada | Sin datos | Sí |

| Sagrado Corazón de Jesús | Colección particular | Talla directa de bulto redondo, policromada | Sin datos | No |

| Crucificado | San Josecito de San Rafael, Heredia | ¿Yeso? | 57 cm de alto x 30 cm de ancho | No |

| San Rafael Arcángel | Colección particular | Talla directa de bulto redondo, policromada | Sin datos | No |

Atribuible

Para atribuir estas obras (ver Cuadro 2), se estudiaron los aspectos formales de cada una de ellas y se compararon por medio de las fotografías de planos generales, medios, primeros planos, primerísimos planos y en detalle, las distintas esculturas (ver Figuras 12, 13,14 y 16). Esto permitió observar patrones en la imaginería atribuida a estos talleres y detectar que algunas esculturas reproducen rostros semejantes, lo que puede responder a un tallado de memoria o un referente común (estampa o modelo vivo).

Se debe recordar que todas las obras firmadas salieron de manos de la tercera generación, todas las que tienen firma y fecha son de Paco Ramos y las que solo aluden al taller se confeccionaron después de la muerte de Miguel en 1933. Por lo que las obras atribuibles corresponden al periodo de trabajo de Serapio y Miguel, ya fuera en solitario o cuando fungieron como maestros de sus respectivos descendientes. No obstante, existe la posibilidad de que obras atribuidas sean incluso de imagineros previos a Serapio, aunque, se incluyen en esta lista debido a las referencias orales y anotaciones halladas.

Entre las imágenes que guardan gran similitud en los rasgos y proporciones de rostros y manos se encuentran las imágenes de candelero (o armadura como le llaman los Ramos) de Jesús Nazareno del Convento de los Capuchinos, de la Basílica de los Ángeles y de San Luis de Tolosa en Aserrí, así como las imágenes de bulto redondo de San Isidro Labrador de Coronado, de Aserrí y de la colección del Museo Nacional de Costa Rica (Museo Nacional de Costa Rica, s.f.). Sobre esta última, la institución museística afirma que es obra Miguel Ramos Chacón a finales del siglo XIX (ver Figura 14).

El Nazareno de los Capuchinos tiene graves deformaciones de su aspecto original (ver Figura 2), pero, aun así, se puede percibir la similitud en las formas. En el caso de la imagen de Jesús Nazareno de la Basílica de los Ángeles, se le hizo una anotación bastante reciente que dice: “Nuestro Padre Jesús Nazareno escultura de nuestro insigne escultor Serapio Ramos (1798-1879)”7, pero por el contexto histórico de la imaginería en esa época, se sabe que Serapio no firmó nada así8y el dato respecto al nacimiento del escultor es erróneo, debido a los hallazgos en los registros documentales reseñados en este artículo previamente.

| Obra | Ubicación | Manufactura | Dimensiones |

| Nazareno | Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles | Talla en madera de bastidor | Sin dato |

| Nazareno | Convento de los Capuchinos, Cartago | Talla en madera de bastidor | Sin dato |

| Nazareno | San Luis de Tolosa, Aserrí | Talla en madera de bastidor | 176 cm de alto x 55 cm de ancho |

| Nazareno | San Isidro de Barbacoas, Puriscal | Talla en madera de bastidor | 168 cm de alto x 50 cm de ancho |

| San Isidro Labrador | San Luis de Tolosa, Aserrí | Talla directa de bulto redondo, policromada | 173 cm de alto x 68 cm de ancho |

| San Isidro Labrador | Museo Nacional de Costa Rica | Talla directa de bulto redondo, policromada | Sin dato |

| San Isidro Labrador | San Isidro de Coronado | Talla directa de bulto redondo, policromada | 162 cm de alto x 70 cm de ancho (Bueyes 127 cm de largo x 51 cm de ancho) |

| San Isidro Labrador | San Francisco de Aguacaliente, Cartago | Talla directa de bulto redondo, policromada | 107 cm de alto x 60 cm de ancho |

| San Isidro Labrador | San Juan Bautista Norte, Tobosi | Talla directa de bulto redondo, policromada | 100 cm de alto x 55 cm de ancho (Bueyes 55 cm de alto x 65 cm de ancho x 82 cm de fondo) |

| San Isidro Labrador | San Gabriel, Aserrí | Talla directa de bulto redondo, policromada | 104 cm de alto x 59 cm de ancho x 110 cm de fondo |

| San Isidro Labrador | San Isidro de Barbacoas, Puriscal | Talla directa de bulto redondo, policromada | 109 cm de alto x 60 cm de ancho (Bueyes: 63 cm de alto x 78 cm de ancho x 85 cm de fondo) |

| San Isidro Labrador | San Isidro de Sabanillas, Acosta | Talla directa de bulto redondo, policromada | 113 cm de alto x 29 cm de ancho x 27 cm de largo (Bueyes 46 cm alto x 45 cm largo x 13 cm de ancho) |

| San Isidro Labrador | Nuestra Señora de las Piedades, Santa Ana | Talla directa de bulto redondo, policromada | 130 cm de alto x 55,5 cm de ancho x 110 cm de fondo |

| San Isidro Labrador9 | San Ignacio de Acosta | Talla directa de bulto redondo, policromada | Sin datos |

| San Roque | Nuestra Señora de los Desamparados, San José | Talla directa de bulto redondo, policromada | 138 cm de alto x 63 cm de ancho |

| Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro | Bajos de Jorco, Acosta (fue de Pacayas, Cartago) | Talla directa de bulto redondo, policromada | 141cm de alto x 44 cm de ancho |

| Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro | San Diego de Tres Ríos | Talla directa de bulto redondo, policromada | 90 cm de alto x 30 cm de ancho |

| Corazón de Jesús | San Luis de Tolosa, Aserrí | Talla directa de bulto redondo, policromada | 174 cm de alto x 80 cm de ancho |

| Corazón de Jesús | Bajos de Jorco, Acosta (fue de Jesús de Pacayas, Cartago) | Talla directa de bulto redondo, policromada | 169 cm de alto x 50 cm de ancho |

| Corazón de Jesús | Inmaculada Concepción, San Isidro de Heredia | Talla directa de bulto redondo, policromada | 100 cm de alto x 33 cm de ancho |

| Corazón de Jesús | San Juan Sur, Tobosi, Cartago | Talla directa de bulto redondo, policromada | 177 cm de alto x 59 cm de ancho |

| Resucitado | San Isidro de Barbacoas, Puriscal | Talla directa de bulto redondo, policromada | 175 cm de alto x 90 cm de ancho |

| Resucitado | San Juan Bautista Norte, Tobosi | Talla directa de bulto redondo, policromada | 166 cm de alto x 76 cm de ancho |

| Resucitado | San Francisco de Asís, Tabarcia | Talla directa de bulto redondo, policromada | 142 cm de alto x 50 cm de ancho |

| Resucitado | San Marcos de Tarrazú | Talla directa de bulto redondo, policromada | Sin dato |

| San Rafael Arcángel | San Francisco de Asís, Tabarcia | Talla directa de bulto redondo, policromada | 135,5 cm de alto x 72 cm de ancho |

| San Antonio de Padua | San Pablo, Heredia | Talla directa de bulto redondo, policromada | 110 cm de alto x 40 cm de ancho. El niño mide 52 cm de alto x 20 cm de ancho |

| Dulce Nombre de Jesús | Las Nubes de Coronado | Talla directa de bulto redondo, policromada | 71 cm de alto x 28 cm de ancho |

| Natividad de la Virgen María | Nuestra Señora de Guadalupe, Goicoechea | Talla directa de bulto redondo, policromada | 19 cm de alto x 28 cm de ancho x 52 cm de largo |

| Dulce Nombre | Dulce Nombre de Tres Ríos | Talla directa de bulto redondo, policromada | 26 cm de alto x 10 cm de ancho |

| San Diego | San Diego de Tres Ríos | Talla directa de bulto redondo, policromada | 120,5 cm de alto x 37 cm de ancho |

| Virgen del Portal | San Juan Bautista Norte, Tobosi | Talla directa de bulto redondo, policromada | 96 cm de alto x 42 cm de ancho |

| Niño Dios del Portal | San Juan Bautista Norte, Tobosi | Talla directa de bulto redondo, policromada | 43 cm de largo x 22 cm de ancho |

| San José del Portal | San Juan Bautista Norte, Tobosi | Talla directa de bulto redondo, policromada | 101 cm de alto x 46 cm de ancho |

| Mula del Portal | San Juan Bautista Norte, Tobosi | Talla directa de bulto redondo, policromada | 94 cm de largo x 33 cm de ancho |

| Buey del Portal | San Juan Bautista Norte, Tobosi | Talla directa de bulto redondo, policromada | 90 cm de largo x 34 cm de ancho |

| Yacente | Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles | Talla directa de bulto redondo, policromada | Sin dato |

| Yacente | San Isidro, Barbacoas, Puriscal | Talla directa de bulto redondo, policromada | 170 cm de largo x 80 cm de ancho |

| Yacente | San Marcos de Tarrazú | Talla directa de bulto redondo, policromada | Sin dato |

| Santiago | Santiago de San Rafael de Heredia | Talla en madera policromada | 103 cm de alto x 70 cm de ancho |

| San Pedro Apóstol | San Pedro de Turrubares | Talla directa de bulto redondo, policromada | 180 cm de alto x 58 cm de ancho x 45 cm de fondo |

| Virgen Dolorosa | San Isidro de Barbacoas, Puriscal | Talla directa de bulto redondo, policromada | 164 cm de alto x 46 cm de ancho |

| San Juan Apóstol | San Isidro de Barbacoas, Puriscal | Talla en madera de bastidor | 174 cm de alto x 60 cm de ancho |

| Crucificado | Nuestra Señora de las Piedades, Santa Ana | Talla directa de bulto redondo, policromada | 225 cm de alto x 100 cm de ancho |

| Ntra. Sra. de las Piedades | Nuestra Señora de las Piedades, Santa Ana | Talla directa de bulto redondo, policromada | 72 cm de alto x 90 cm de ancho x 38 cm de fondo |

| San Rafael Arcángel | San Rafael, Santa Ana | Talla directa de bulto redondo, policromada | 90 cm de alto x 60 cm de ancho |

| Crucificado | San Isidro de Barbacoas, Puriscal | Talla directa de bulto redondo, policromada | 93,5 cm de alto x 60 cm de ancho |

| Inmaculada Concepción | Inmaculada de Grifo Alto, Puriscal | Talla directa de bulto redondo, policromada | 136 cm de alto x 49 cm de ancho |

| San Gabriel Arcángel | San Gabriel, Aserrí | Talla directa de bulto redondo, policromada | 118 cm de alto x 50 cm de ancho |

| San Antonio de Padua | San Juan Bautista Norte, Tobosi | Talla directa de bulto redondo, policromada | 117 cm de alto x 38 cm de ancho |

| Dulce Nombre | San Rafael de Montes de Oca | Talla directa de bulto redondo, policromada | 95 cm de alto x 58 cm de ancho |

| San Rafael Arcángel | Curia Metropolitana | Talla directa de bulto redondo, policromada | 122 cm de alto x 52 cm de ancho |

| San Miguel Arcángel | Curia Metropolitana | Talla directa de bulto redondo, policromada | 138 cm de alto x 64,5 cm de ancho |

| Crucifijo | Mercedes Sur, Heredia | Talla directa de bulto redondo, policromada | 180 cm de alto x 130 cm de ancho |

| San Rafael Arcángel10 | Inmaculada Concepción, Heredia | Talla directa de bulto redondo, policromada | 109 cm de alto x 54 cm de ancho |

| Resucitado | Santa Elena, San Isidro, Heredia | Talla directa de bulto redondo, policromada | 166 cm de alto x 67 cm de ancho |

| Nuestra Señora del Pilar | Los Ángeles de San Rafael, Heredia | Talla directa de bulto redondo, policromada | 84 cm de alto x 23 cm de ancho |

| Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro | Frailes de Desamparados | Talla directa de bulto redondo, policromada | 100 cm de alto x 40 cm de ancho |

| Niño Dios | Cangrejal de Acosta | Talla directa de bulto redondo, policromada | 42 cm de largo x 24 cm de ancho |

| Virgen de Vestir | Cangrejal de Acosta | Talla en madera de bastidor | 150 cm de alto x 42 cm de ancho x 41 cm de fondo |

| Inmaculada Concepción | San Ramón Nonato, Sabanilla, Montes de Oca | Talla directa de bulto redondo, policromada | 123 cm de alto x 43 cm de ancho |

| San Ramón Nonato11 | San Ramón Nonato, Sabanilla, Montes de Oca | Talla directa de bulto redondo, policromada | 173 cm de alto x 67 cm de ancho |

| Inmaculada Concepción | Concepción de Tres Ríos | Talla directa de bulto redondo, policromada | 163 cm de alto x 60 cm de ancho |

| San Cristóbal | San Cristóbal Norte, Desamparados | Talla directa de bulto redondo, policromada | Sin dato |

| San Antonio de Padua | San Cristóbal Norte, Desamparados | Talla directa de bulto redondo, policromada | Sin dato |

| Cristo Rey | San Cristóbal Norte, Desamparados | Talla directa de bulto redondo, policromada | Sin dato |

| Nazareno | San Cristóbal Norte, Desamparados | Talla en madera de bastidor | Sin dato |

Situación similar pasa con los yacentes de San Isidro Barbacoas, San Marcos de Tarrazú, Juan Viñas y la Basílica de los Ángeles, los cuales responden a la misma composición, rasgos anatómicos y gestos faciales. Sucede lo mismo con los Resucitados de San Juan de Tobosi en Cartago, Barbacoas y San Marcos de Tarrazú. O con una serie de esculturas de San Isidro Labrador que tienen distintas parroquias del Valle Central, a saber, San Joaquín de Flores, Agua Caliente de Cartago (ver Figura 15), San Gabriel de Aserrí, San Isidro de Barbacoas y San Juan Norte de Tobosi, todas estas guardan la misma disposición corporal, rasgos y proporciones.

Obra posible para someter a mayor discusión

En el país existen imágenes, veneradas o resguardadas en las iglesias, que tienen características similares, que posibilitan plantear hipótesis sobre si un grupo de esculturas son producto de un mismo taller. Este tipo de hipótesis se convierte, en muchos casos, en una afrenta a la idea que dice la siguiente premisa: “si es una imagen buena de estilo barroco latinoamericano, esta debe ser guatemalteca”. Un ejemplo de esto es el Cristo yacente de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad en San José, en cuya ficha del inventario arquidiocesano se anota que es de origen guatemalteco, sin embargo, no hay una fuente que confirme su origen, solamente se afirma esto por el nivel de calidad en su elaboración, es decir, se reproduce el imaginario que sostiene que las obras sacras de calidad vienen del extranjero.

Dicho yacente de La Soledad guarda gran similitud con el crucificado de Guayabo de Mora. Ante lo cual se pueden formular dos hipótesis: 1) el escultor del Cristo de Guayabo se inspiró en la imagen de la Soledad o 2) el escultor esculpió ambas, pero las intervenciones posteriores las hacen ver distintas. El problema en el análisis visual formal, en el momento de comparar estas obras, lo constituye nuevamente la policromía, pues el Cristo de Guayabo (originalmente perteneció a la iglesia de Piedra Negras) ha sufrido tal nivel de intervención, que se observa como una obra de reciente manufactura.

Situación similar sucede con el San Gabriel de Aserrí, incluido en el Cuadro 2 de este artículo y que se resguarda en el Palacio Arzobispal de San José, cuya procedencia se designa como Guatemala solamente por su calidad, sin que se presente documentación u otro análisis detenido y riguroso para realizar tal afirmación. Sin embargo, si se observa detenidamente la cabellera, el grosor de los bucles sigue el mismo patrón en otras imágenes situadas en iglesias de Cartago y sur del Valle Central, en dirección hacia la zona de los Santos, Acosta y Puriscal (ver Figura 13).

En el caso de San Gabriel de Aserrí, se tiene que la parroquia fue erigida en 1968 (sufragánea de San Luis de Tolosa), con una iglesia parroquial que se remonta a inicios del siglo XX y sigue el mismo estilo constructivo (estructura de madera forrada en latón), de muchas otras iglesias de la época y la zona, con un santo patrono que no es frecuente en los pueblos de Costa Rica, por lo que la llegada de esta obra a dicha iglesia coincide con la época de creación imaginera de los Ramos, los cuales mantuvieron en ese momento relación con la parroquia de San Luis de Tolosa de Aserrí, como lo demuestran las imágenes talladas por ellos, identificadas allí.

Ejemplos como los anteriores hacen saltar inquietudes sobre las posibles obras atribuibles a los Ramos, pues si bien ellos tenían habilidades destacadas para confeccionar piezas de gran calidad, muchas de las obras salidas de sus talleres han llegado a la actualidad con una serie de intervenciones deficientes que han distorsionado los rasgos originales. Las imágenes que se enlistan en el Cuadro 3, bien pueden ser de los Ramos o de los demás imagineros costarricenses que han sido reducidos al olvido o a lo anecdótico marginal de las artes en Costa Rica, pues lamentablemente son varios creadores de imágenes sacras que antecedieron o sucedieron a los imagineros Ramos, y a los que no se les ha dado crédito sobre sus propias creaciones.

| Obra | Ubicación | Dimensiones |

| San José12 | San Miguel Arcángel, Escazú | 172 cm de alto x 53 cm de ancho |

| Sagrado Corazón de Jesús | Llano Hermoso, Puriscal | 112 cm de alto x 40 cm de ancho |

| Crucifijo (robado) | Ntra. Sra. del Carmen, San José | 53 cm de alto x 27,5 cm de ancho |

| Crucifijo (Yacente) | Ntra. Sra. de la Soledad, San José | 173 cm de alto x 167 cm de ancho |

| Virgen Dolorosa | San Luis de Tolosa, Aserrí | 170 cm de alto x 52 cm de ancho |

| San Juan Apóstol | San Luis de Tolosa, Aserrí | 173 cm de alto x 60 cm de ancho |

| Resucitado | San Luis de Tolosa, Aserrí | 170 cm de alto x 60 cm de ancho x 83 cm de fondo |

| Nazareno | María Reinas, Pavas, San José | 150 cm de alto x 56 cm de ancho x 110 cm de fondo |

| San Isidro Labrador | San Isidro de Balsilla, Mora | Sin datos |

| Crucificado | Dulce Nombre de Guayabo, Mora | 251 cm de alto x 160 cm de ancho |

| Señor de Triunfo | Dulce Nombre de Guayabo, Mora | 160 cm de alto x 45 cm de ancho |

| Nazareno | Piedras Negras, Mora | 153 cm de alto x 50 cm de ancho |

| Virgen Dolorosa | Piedras Negras, Mora | 141cm de alto x 35 cm de ancho |

| San Juan Apóstol | Piedras Negras, Mora | 150 cm de alto x 46 cm de ancho |

| San Pedro | Piedras Negras, Mora | 144 cm de alto x 50 cm de ancho |

| Resucitado | Piedras Negras, Mora | 155 cm de alto x 61 cm de ancho |

| Sagrado Corazón de Jesús | San Juan Bautista Sur, Tobosi | 173 cm de alto x 58 cm de ancho |

| San Roque | San Antonio de Curridabat | 75 cm de alto x 38,5 cm de ancho |

| Resucitado | San Antonio de Curridabat | 184 cm de alto x 85 cm de ancho |

Conclusiones

Los imagineros de la familia Ramos abarcan tres generaciones que produjeron imágenes religiosas para iglesias y altares domésticos costarricenses durante aproximadamente 150 años, considerando que el trabajo desde Serapio hasta Francisco va desde la tercera década del siglo XIX hasta 1970 aproximadamente. Gran parte del trabajo artístico lo realizaron en Cartago, sin embargo, el taller se trasladó a Heredia en las primeras décadas del siglo XX, esto muy probablemente por las dificultades que generó en la vieja metrópoli el terremoto de 1910.

Estos imagineros esculpieron parte considerable del repertorio devocional existente en Costa Rica a partir de la lógica de producción familiar, por lo que la división jerárquica del trabajo en el taller debe comprenderse desde la lógica de un maestro, que coincide con la figura del padre, que transmite un saber manual a sus aprendices-hijos. Además, la cantidad de obras generadas por los cinco escultores mencionados debe dimensionarse a partir de la demanda de esculturas religiosas propias de la época en que estos vivieron, la cual coincide con un periodo de religiosidad arraigada y un aumento de espacios de culto católico ligado a fundación de nuevos asentamientos en Costa Rica.

Las características de la obra de Serapio, de Miguel y los hermanos Ramos Pacheco, no son homogéneas y, aunque guardan aspectos similares en la forma de tallar, cada uno de estos imagineros evidenció su capacidad creadora, pese a que las imágenes elaboradas debían responder a un marco muy limitado debido a las disposiciones eclesiásticas. Este estudio permitió identificar dieciséis obras de arte firmadas, sesenta y siete que pueden ser atribuidas y diecinueve que requieren análisis posteriores para realizar una atribución, pues es posible que las mismas hayan sido confeccionadas en los talleres de estos u otros escultores costarricenses.

Las obras de los Ramos más antiguas pueden haber sido confeccionadas hace casi doscientos años, esto permite visualizar un acervo escultórico religioso como legado patrimonial cultural que requiere atenciones y cuidados urgentes, pues las intervenciones inadecuadas que han recibido muchas de las obras analizadas han provocado que los rasgos pictóricos impregnados originalmente se desdibujen y provoquen cada vez más confusiones con respecto a posibles autorías.

Referencias

Bolaños Sequeira, Miguel, Barrantes Campos, Magda y Bonilla Soto, Luis Carlos. (2022). José Valerio Argüello (1862-1946): artista imaginero. Revista Herencia, 35(1), 71-98. https://doi.org/10.15517/h.v35i1.49892

Bonilla Soto, Luis Carlos. (2020). Historia y narraciones artísticas sobre la Virgen de Ujarrás. Revista Herencia, 33(2), 7-28. https://doi.org/10.15517/h.v33i2.43373

Correo Nacional. (24 de mayo de 1934). Escultores Ramos, p. 4.

Ferrero, Luis. (1973). La escultura en Costa Rica. Editorial Costa Rica.

González Kreysa, Ana Mercedes. (2018). De santeros e imagineros. Los orígenes de la escultura en Costa Rica. EUNED.

Herrero, Pilar. (1992). El Arte en la Evangelización. Memoria de la exhibición realizada en celebración del V Centenario de la Evangelización. Informe final de exhibición. Ministerio de Cultura y Juventud–Curia Metropolitana.

Jiménez, Morales, Leoncio. (2012). Escultores costarricenses entre 1821-1950.Boletín Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica (52).

Loaiza, Norma. (1982). La abundancia y el tiempo. EUNED.

Marta. (2014, 7 de diciembre). Trabajo sobre el reducto de la escultura religiosa tradicional en la zona de Costa Rica. Arte iberoamericano. Issuu. https://issuu.com/marta9958/docs/portafolio_semana_3_artre_iberoamer

Méndez Montero, Reymundo. (1997). Lico Rodríguez. Escultor de imaginería religiosa. EUNED.

Museo Nacional de Costa Rica. (s.f.). San Isidro Labrador. https://www.museocostarica.go.cr/gmedia/san-isidro-labrador-jpg/

Payne Iglesias, Elizet. (2000). Maestros, oficiales y aprendices: La incipiente organización artesanal en la Cartago del siglo XVII. Diálogos Revista Electrónica de Historia, 1(2). https://doi.org/10.15517/dre.v1i2.6336

Notas

Notas de autor

Información adicional: Asistente Pastoral, Curia Metropolitana de San José, Arquidiócesis de San José, Costa Rica.

Información adicional

redalyc-journal-id: 4769