Agronomía Mesoamericana

Artículo científico

Volumen 36: Artículo 61822, 2025

e-ISSN 2215-3608, https://doi.org/10.15517/am.2025.61822

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/agromeso/index

Valoración económica de productos forestales no maderables del bosque seco tropical: etnia Pijao, Natagaima, Tolima, Colombia*

Economic valuation of non-timber forest products from the tropical dry forest: Pijao ethnic, Natagaima, Tolima, Colombia

Gloria Estefanía Pastrana-Aguirre1, Ciro Ortiz-Valdes2, José Guillermo Velásquez-Penagos3, Miguel Ángel Quimbayo-Cardona4

* Recepción: 20 de septiembre, 2024. Aceptación: 10 de febrero, 2025. Este trabajo se desarrolló en el marco de la tesis de la primera autora para optar al título de máster en Producción Tropical Sostenible de la Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia.

1 Estudiante de la maestría en Producción Tropical Sostenible, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Universidad de los Llanos. Villavicencio, Colombia. gloria.pastrana@unillanos.edu.co (autor para correspondencia; https://orcid.org/0000-0002-4586-377X).

2 Estudiante de la maestría en Sistemas Sostenibles de Salud y Producción Animal Tropical, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Universidad de los Llanos. Villavicencio, Colombia. ciro.ortiz@unillanos.edu.co (https://orcid.org/0000-0003-4538-9083).

3 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), Centro de Investigación La Libertad. Villavicencio, Colombia. jvelasquezp@agrosavia.co (https://orcid.org/0000-0001-8023-1367).

4 Universidad del Tolima, Facultad de Ingeniería Forestal. Ibagué, Colombia. miguelq@ut.edu.co (https://orcid.org/0000-0001-6579-9288).

Resumen

Introducción. Los productos forestales no maderables del bosque seco tropical (BST) ofrecen múltiples beneficios y se consideran una alternativa para el uso sostenible de los bosques y el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales. No obstante, se conoce poco sobre su valor económico, lo cual limita la visibilidad y el aprovechamiento de su potencial y funcionalidad. Objetivo. Valorar los beneficios económicos de los productos forestales no maderables del bosque seco tropical para la población indígena Pijao de Natagaima, Tolima, Colombia. Materiales y métodos. El estudio se llevó a cabo en Natagaima, Tolima, Colombia, durante el primer semestre del año 2023. Se recolectaron datos mediante entrevistas semiestructuradas a 95 personas indígenas del sector rural, integrando variables sociales, etnobotánicas y económicas. Para la evaluación económica, se calcularon los costos requeridos para la adquisición del producto (CRAP), el beneficio bruto (BBr) y el beneficio neto (Bn) con métodos de valoración de mercado directo, indirecto y de contingencia. Resultados. Se registraron 570 observaciones, en las cuales se identificaron 66 especies del bosque seco tropical que ofrecen 122 productos forestales no maderables, distribuidos en ocho categorías de uso: alimentario, medicinal, forrajero, aceite, construcción, doméstico, artesanal y mágico-religioso. Estos productos generan un BBr total de 15 000 USD/año, con un CRAP de 6409 USD y un Bn de 8591 USD/año. Las categorías de uso medicinal, alimentario y forrajero brindan los mayores beneficios económicos teniendo en cuenta que aportan el 79,5 % (6830,9 USD/año) de los ingresos netos totales. Conclusiones. Los productos forestales no maderables del bosque seco tropical brindan beneficios socioeconómicos significativos a los medios de vida de la población étnica estudiada. Las medicinas, los alimentos y los forrajes se consideran los productos forestales no maderables más relevantes.

Palabras clave: indígenas, bioeconomía, beneficio económico, sostenibilidad.

Abstract

Introduction. Non-timber forest products from tropical dry forests offer multiple benefits and are considered an alternative for the sustainable use of forests and the socioeconomic development of local communities. Nevertheless, little is known about their economic value, limiting the visibility and exploitation of their potential and functionality. Objective. To assess the economic benefits of non-timber forest products from tropical dry forest for the Pijao indigenous population of Natagaima, Tolima, Colombia. Materials and methods. This study was carried out in the municipality of Natagaima, Tolima, Colombia, during the first half of 2023. Data were collected through semi-structured interviews with 95 indigenous people from the rural sector, integrating social, ethnobotanical, and economic variables. For the economic evaluation, the costs required for product acquisition (CRAP), gross profit (BBr), and net profit (Bn) were calculated using direct, indirect, and contingent market valuation methods. Results. A total of 570 reports were registered, identifying 66 tropical dry forest species that offer 122 non-timber forest products, distributed in eight categories of use: food, medicinal, forage, oil, construction, domestic, artisanal, and magical-religious. These products generate a total BBr of 15,000 USD/year, with a CRAP of 6,409 USD and a Bn per person of 8,591 USD/year. The categories of medicinal use, food, and forage bring the greatest economic benefits, contributing 79.5 % (6,830.9 USD/year) of the total net income. Conclusions. Non-timber forest products from tropical dry forests provide important socioeconomic benefits to the livelihoods of the ethnic population studied. The most relevant non-timber forest products are considered to be medicines, food, and forage.

Keywords: indigenous, bioeconomy, economic benefit, sustainability.

Introducción

Los productos forestales no maderables (PFNM) son bienes diferentes a la madera que se extraen de los bosques y otros sistemas forestales (López Camacho & Murcia Orjuela, 2020), esenciales en los medios de vida de la poblaciones rurales y étnicas que habitan cerca de ellos (Wahlén, 2017). Gracias al conocimiento ecológico local, estos recursos se utilizan como alimentos (frutos y semillas), medicinas tradicionales (raíces y cortezas), elementos de uso doméstico (fibras vegetales), con fines mágico-religiosos (hojas), forrajes para el ganado, artesanías (frutos) y materiales como el bambú para la construcción (Vang Rasmussen et al., 2017). Estos usos esenciales destacan el papel de dichos productos como sustento económico y cultural para las comunidades que dependen de los bosques (Suleiman et al., 2017).

Los productos forestales no maderables forman parte de una bioeconomía local en ecorregiones aledañas a los bosques tropicales. Su contribución oscila entre el 10 % y 60 % de los ingresos de los hogares, en diversos contextos territoriales, económicos y culturales (Flórez Zapata et al., 2022). Además, se consideran una alternativa para integrar el uso sostenible de los bosques con el desarrollo socioeconómico de los pueblos.

En Colombia, el bosque seco tropical (BST) cuenta con 720 000 ha y representa tan solo el 8 % de su cobertura original. De estas áreas, el 48,4 % son matrices de pastos, cultivos y espacios naturales, y el 46,2 % corresponde a bosque seco (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia [Minambiente], 2021). La pérdida de este ecosistema es impulsada por la deforestación y la expansión agropecuaria, que fragmentan y reducen su extensión. La degradación del suelo por sobreexplotación, la tala ilegal y el cambio climático afectan la regeneración natural y la supervivencia de las especies. Estas amenazas, junto con la falta de áreas protegidas, aceleran la pérdida de biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ofrece el bosque (Cuéllar-Cardozo et al., 2022).

En el Tolima, el BST abarca 44 188 ha (Minambiente, 2021) y sustenta los medios de vida de las comunidades indigenas del sur del departamento. Este ecosistema es una fuente clave de recursos para diversos usos tradicionales. En Natagaima, se han reportado 26 especies vegetales utilizadas con fines alimentarios, medicinales, comerciales y domésticos (Cortes Burgos et al., 2023), y se han encontrado 110 especies relevantes en la medicina alternativa ancestral de la población Pijao (Mendoza Hernandez et al., 2021). En Coyaima, Tolima, se han identificado 53 plantas que también aportaron bienes de aprovisionamiento con usos tradicionales en esta región (Rodríguez Rodríguez et al., 2023). Estos hallazgos destacan una amplia riqueza biocultural del BST y su importancia en las prácticas y tradiciones locales.

Las comunidades indígenas, como la etnia Pijao de Natagaima, Tolima, enfrentan la degradación del BST (10 250 ha de suelo en proceso de degradación), lo que amenaza su cultura, espiritualidad y medios de subsistencia (Alcaldía de Natagaima, 2003; Castrillón & García, 2014). Este ecosistema es parte integral de su cosmovisión (madre tierra), fuente de bienes de subsistencia durante más de 500 años (Ortiz Gordillo et al., 2023; Velásquez Arango, 2021). La pérdida del BST reduce el acceso a recursos vitales, profundiza la pobreza y rompe el equilibrio espiritual que han mantenido con su entorno (Ortiz Gordillo et al., 2023). En consecuencia, es urgente implementar estrategias para garantizar la protección de los bosques y el desarrollo sostenible.

La valoración económica de los productos forestales no maderables puede ser un catalizador clave para el manejo sostenible del BST (Wahlén, 2017). Al asignar un valor tangible a estos recursos, se reconoce su importancia en la generación de ingresos para las comunidades locales. También se incentiva un enfoque conservacionista, promoviendo el uso responsable y diversificado del bosque (Peralta-Kulik et al., 2023). Asimismo, se respalda la creación de políticas públicas, programas de fomento y mercados locales, garantizando beneficios económicos y ecológicos a largo plazo (Magry et al., 2022; Rout, 2023). Al reconocer su importancia, se sensibiliza a las comunidades e instituciones sobre la necesidad de preservar los bosques, asegurando la provisión de servicios ecosistémicos esenciales y fortaleciendo los medios de vida.

El objetivo de este estudio fue valorar los beneficios económicos de los productos forestales no maderables del bosque seco tropical para la población indígena Pijao de Natagaima, Tolima, Colombia.

Materiales y métodos

Área de estudio

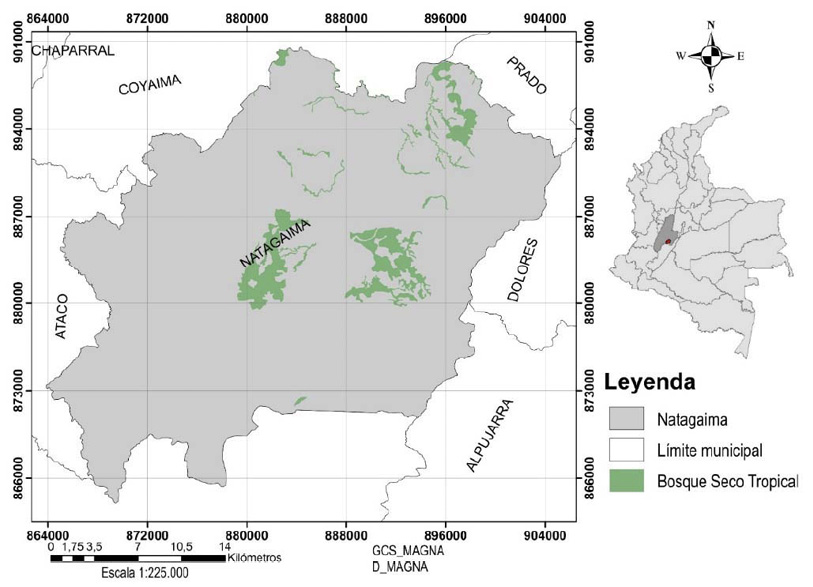

La investigación se desarrolló durante el primer semestre del año 2023 en el municipio de Natagaima, Tolima, Colombia (Figura 1). Esta región tiene un ecosistema de BST, ubicado entre los 0 y 1000 m de altitud, con una precipitación promedio que varía entre 1000 mm y 1500 mm. Además, el régimen de lluvias es bimodal, con dos épocas de lluvia (marzo-mayo y octubre-diciembre) y dos épocas de sequía (junio-agosto y diciembre-marzo), y una temperatura media de 32 °C (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2024).

Figura 1. Ubicación del área de estudio y distribución del bosque seco tropical en el municipio de Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

Figure 1. Location of the study area and distribution of tropical dry forest in the municipality of Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

Tamaño de la muestra e identificación de participantes

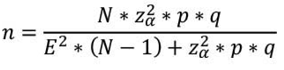

El tamaño de la muestra fue de 95 personas, estimado a través de la metodología de muestreo aleatorio simple utilizada por Singh (2003), como se detalla en la ecuación 1. La adopción de esta metodología tuvo como propósito garantizar una muestra inicial y representativa para la población objetivo. En el análisis se consideró la población total indígena del municipio de Natagaima (6802 personas) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia [DANE], 2018), un nivel de confianza (Z) del 95 % y un margen de error (E) del 10 %.

[1]

[1]

Donde:

n: Tamaño de la muestra buscado.

N: Población indígena.

Z: Parámetro estadístico del que depende el nivel de confianza.

E: Error de estimación máximo aceptado.

p: Probabilidad de que ocurra el evento estudiado.

q: (p-1) Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado.

Para facilitar un acercamiento culturalmente respetuoso con las comunidades, fue necesario complementar el enfoque metodológico del muestreo (Calleros Rodríguez, 2022). Se contactaron líderes indígenas (gobernadores), a quienes se socializó el alcance del proyecto. Con los líderes dispuestos a apoyar el estudio, se logró la identificación y participación de la población objetivo a través de tres escenarios: 1) mingas comunitarias, 2) convocatorias programadas para el acercamiento comunitario y entrevistas, y 3) visitas a sus lugares de residencia. Para garantizar la participación de población indígena Pijao del sector rural, se incluyeron dos criterios: a) personas vinculadas a resguardos reconocidos ante el Ministerio del Interior (etnia Pijao) y b) habitantes del sector rural del municipio de Natagaima, Tolima, Colombia.

Recolección de información

Previo a la recolección de los datos, se firmó un consentimiento informado que incluyó el alcance y la metodología de la investigación, la confidencialidad de los datos y la aprobación del uso de la información con fines académicos y científicos. Para la recolección de información, se efectuaron entrevistas semiestructuradas utilizando la metodología propuesta por Geilfus (2002), en las cuales se integraron variables sociales (edad, sexo y ubicación geográfica) y etnobotánicas: especie, nombre común, usos (medicinal, alimentario, ornamental, artesanal, como utensilio, entre otros). Además, se incluyeron preguntas para determinar la cantidad de productos forestales no maderables recolectados (CPR), la valoración económica del producto (VEP) y los costos requeridos para la adquisición del producto (CRAP).

Valoración económica

La estimación de la valoración del beneficio económico se calculó para un periodo de un año. Se estimó el beneficio bruto, el neto y los costos requeridos para la adquisición del producto. Posteriormente, se determinó la relación beneficio-costo (RBC). Esta metodología vinculó herramientas de la economía clásica y la economía ambiental, considerando que su integralidad favorece una estimación del beneficio económico más preciso (Dwivedi et al., 2020; Ripka de Almeida et al., 2018).

Para el cálculo del beneficio bruto (BBr) se utilizó la ecuación 2 (Palacios Zapata et al., 2017).

[2]

[2]

Donde:

CPR: Cantidad de producto recolectado

VEP: Valoración económica del producto

Para la estimación de la valoración económica del producto se consideró el valor comercial regional (Figueroa, 2005), lo que permitió contextualizar la estimación en el mercado local. Los productos sin equivalente en el mercado recibieron un precio de mercado basado en productos de similares características y usados para el mismo propósito (valoración de precios de sustitución) (Heubach et al., 2013). Cuando no fue posible asignarles un valor de mercado, se estableció el precio considerando el valor que las personas estaban dispuestas a pagar por el bien o para evitar su pérdida (valoración contingente) (Minambiente, 2018). Los dos últimos métodos descritos se aplicaron para obtener una valoración pragmática de productos que podrían ser ignorados en evaluaciones de la economía clásica (Lecca, 2015).

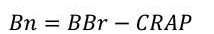

En cuanto al beneficio neto (Bn), este se calculó a partir de la ecuación 3 (Heubach et al., 2013).

[3]

[3]

Donde:

CRAP: costos requeridos para la adquisición del producto.

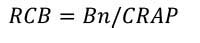

Finalmente, la relación costo-beneficio (RCB) se estimó por medio de la ecuación 4. Esta variable se utilizó como una herramienta facilitadora en la interpretación de los beneficios obtenidos por el aprovechamiento de los productos estudiados, a través de un valor expresado en una relación entre lo invertido y la utilidad resultante.

[4]

[4]

Resultados

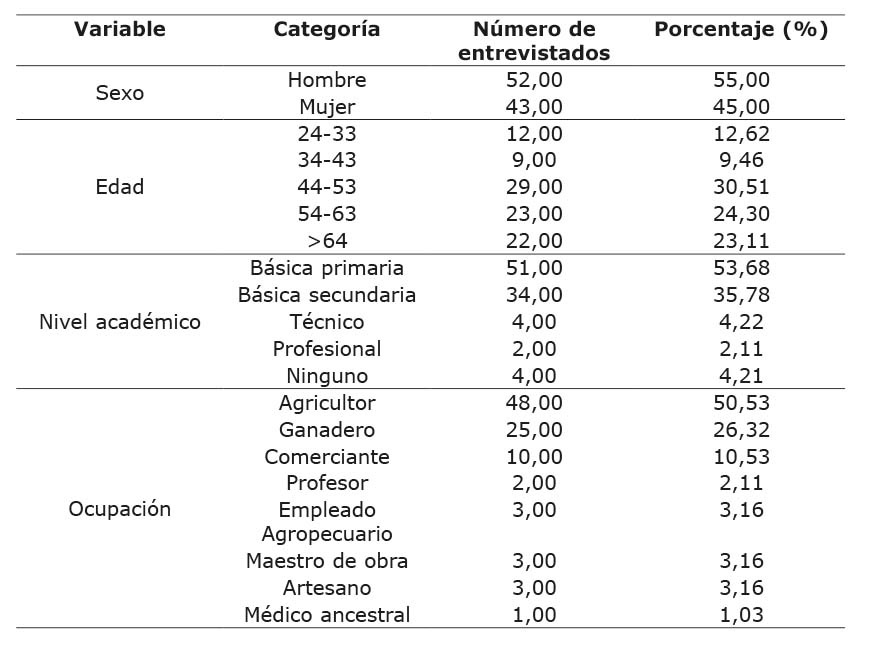

En el desarrollo de esta investigación se entrevistaron 52 hombres y 43 mujeres. De esta población, el 22,08 % tenía una edad entre los 24 y 43 años, el 54,81 % entre 44 y 63 años, y el 23,11 % fue mayor de 64 años. Se identificó que el 4,21 % de estas personas no poseen nivel educativo, el 53,68 % cursaron básica primaria y el 35,78 % básica secundaria. Además, se encontró que el 6,33 % de las personas tenían estudios superiores: cuatro técnicos agropecuarios y dos licenciados en educación básica primaria. Por otra parte, se reconocieron ocho categorías ocupacionales diferenciadas, sobresaliendo la agricultura, la ganadería y el comercio, con el 87,38 % de la población entrevistada (Cuadro 1).

Cuadro 1. Características sociales de la población indígena entrevistada en el municipio de Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

Table 1. Social characteristics of the indigenous population interviewed in the municipality of Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

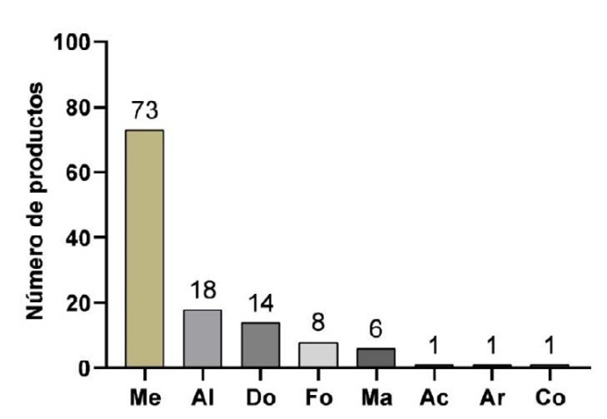

Se identificó que estas comunidades aprovechan 66 especies generadoras de productos forestales no maderables del bosque seco tropical y obtienen 122 productos con ocho usos importantes en sus medios de vida (Figura 2): a) medicinales, utilizados como alternativas para el tratamiento de enfermedades (59,84 %); b) alimentarios, mediante la obtención de frutos (14,75 %); c) domésticos, usados en la elaboración de utensilios para el hogar y el trabajo (11,48 %); d) forrajeros, utilizados para la alimentación animal (6,56 %); e) mágico-religiosos, empleados en los rituales espirituales propios de la cultura Pijao (4,92 %); f) aceites (0,82 %); g) artesanales, como llaveros, bisutería, suvenires (0,82 %), y h) construcción, principalmente de techos (0,82 %).

Figura 2. Número de productos forestales no maderables reportados por categoría de uso en la población indígena del municipio de Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

Me: Medicinal. Al: Alimentario. Do: Doméstico. Fo: Forraje. Ma: Mágico-religioso. Ac: Aceite. Ar: Artesanal. Co: Construcción.

Figure 2. Number of non-timber forest products reported by category of use in the indigenous population of the municipality of Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

Me: Medicinal. Al: Food. Do: Domestic. Fo: Forage. Ma: Magical-religious. Ac: Oil. Ar: Artisanal. Co: Construction.

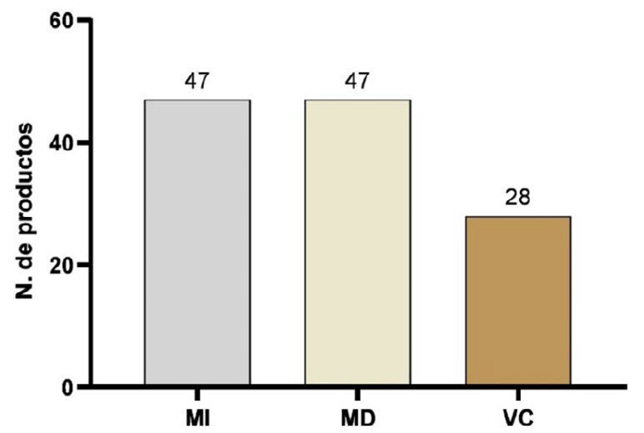

En la valoración económica se encontró que el 39 % de los productos forestales no maderables no tenían un valor comercial, pero disponían de productos comerciales sustitutos que aportaron el precio de referencia. Asimismo, un total de 47 de los 122 productos identificados estaban inmersos en el mercado local y tenían un valor de comercio directo. Por el contrario, el 22 % de los productos carecían de precios de mercado directo e indirecto, y fue necesario valorarlos a través de la disposición que tenían las personas para pagar por conservar la especie generadora de ese producto (Figura 3).

Figura 3. Número de productos (N. de productos) forestales no maderables identificados en la población indígena por método de valoración económica. Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

MI: Método de valoración indirecta. MD: Método de valoración directa. VC: Valoración contingente.

Figure 3. Number of non-timber forest products (N. de productos) identified in the indigenous population by economic valuation method. Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

MI: Indirect valuation method. MD: Direct valuation method. VC: Contingent valuation.

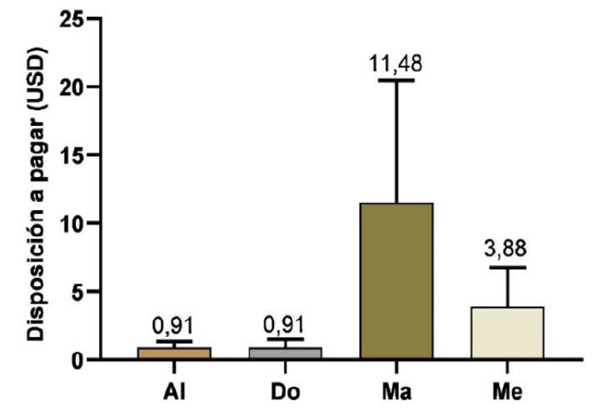

La aplicación del método de valoración contingente permitió identificar que las personas están dispuestas a pagar en promedio entre 0,91 y 11,48 USD/año, según su uso (Figura 4). Las especies generadoras de productos forestales no maderables de uso mágico-religioso recibieron la mayor disposición de pago por parte de la población para su conservación; superaron en 10,57, 10,57 y 7,6 USD a los productos usados para alimentos, suministros del hogar y medicinales, respectivamente. Las especies de uso mágico-religioso más sobresalientes en aportes económicos fueron el Gliricidia sepium (Jacq.) Steud., Spondias purpurea L. y Nicotiana tabacum L.

Figura 4. Valoración de la disposición a pagar de las personas por conservar las especies que generan productos forestales no maderables según su uso. Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

Al: Alimentario. Do: Doméstico. Ma: Mágico-religioso. Me: Medicinal.

Figure 4. Assessment of people’s willingness to pay for conserving species that generate non-timber forest products according to their use. Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

Al: Food. Do: Domestic. Ma: Magical-religious. Me: Medicinal.

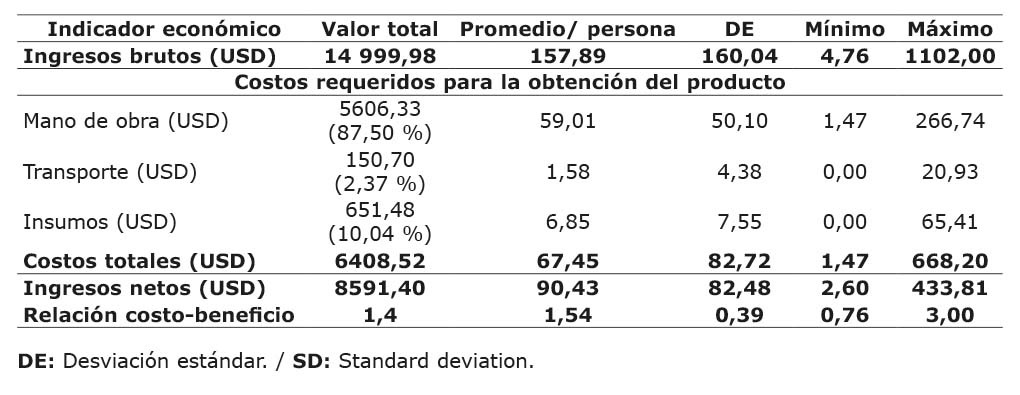

Se encontró que los productos forestales no maderables estudiados aportaron un beneficio bruto total de 14 999,98 USD/año. Para la elaboración de estos productos se estimaron erogaciones totales de 6409,52 USD/año, representado en mano de obra (87,50 %), transporte (3 %) e insumos (10 %). Al relacionar el beneficio bruto y los costos requeridos para la obtención del producto, se halló un beneficio neto de 8591,40 USD/año (Cuadro 2). La relación costo-beneficio general expresa que por cada 1 USD/año invertido se obtiene un beneficio neto total de 1,4 USD/año. En otro sentido, se identificó que el promedio por persona de los beneficios brutos y netos, y de los gastos fue de 157,89, 90,43 y 67,45 USD/año, respectivamente.

Cuadro 2. Indicadores económicos de los productos forestales no maderables reportados por la población indígena de Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

Table 2. Economic indicators of non-timber forest products reported by the indigenous population of Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

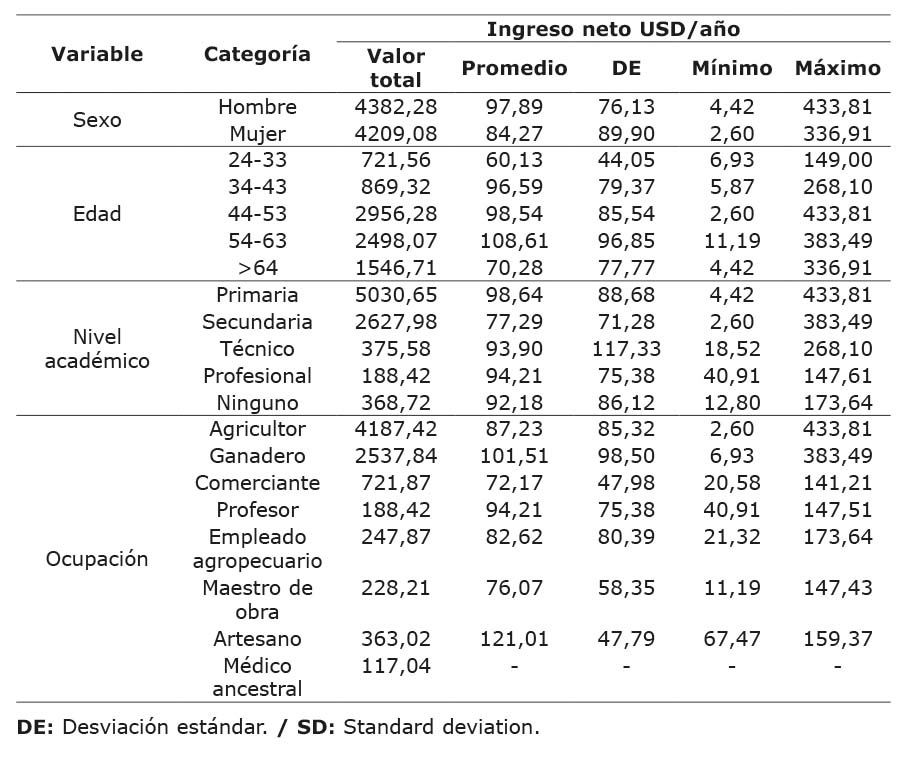

Los productos forestales no maderables del bosque seco tropical ofrecen beneficios económicos a personas de diferentes edades, ocupaciones y niveles académicos. Asimismo, se percibe que estos productos son una fuente complementaria de ingresos para otras actividades económicas, según el reporte de los entrevistados (Cuadro 3). Los hombres recibieron beneficios netos totales y promedios ligeramente superiores a las mujeres. Esta misma condición se reflejó en las personas entre los 44 y 63 años con respecto a las otras categorías de edad. Del mismo modo, los agricultores, ganaderos, comerciantes y artesanos tuvieron beneficios económicos sobresalientes.

Cuadro 3. Contribución económica de los productos forestales no maderables en la población indígena de Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

Table 3. Economic contribution of non-timber forest products in the indigenous population of Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

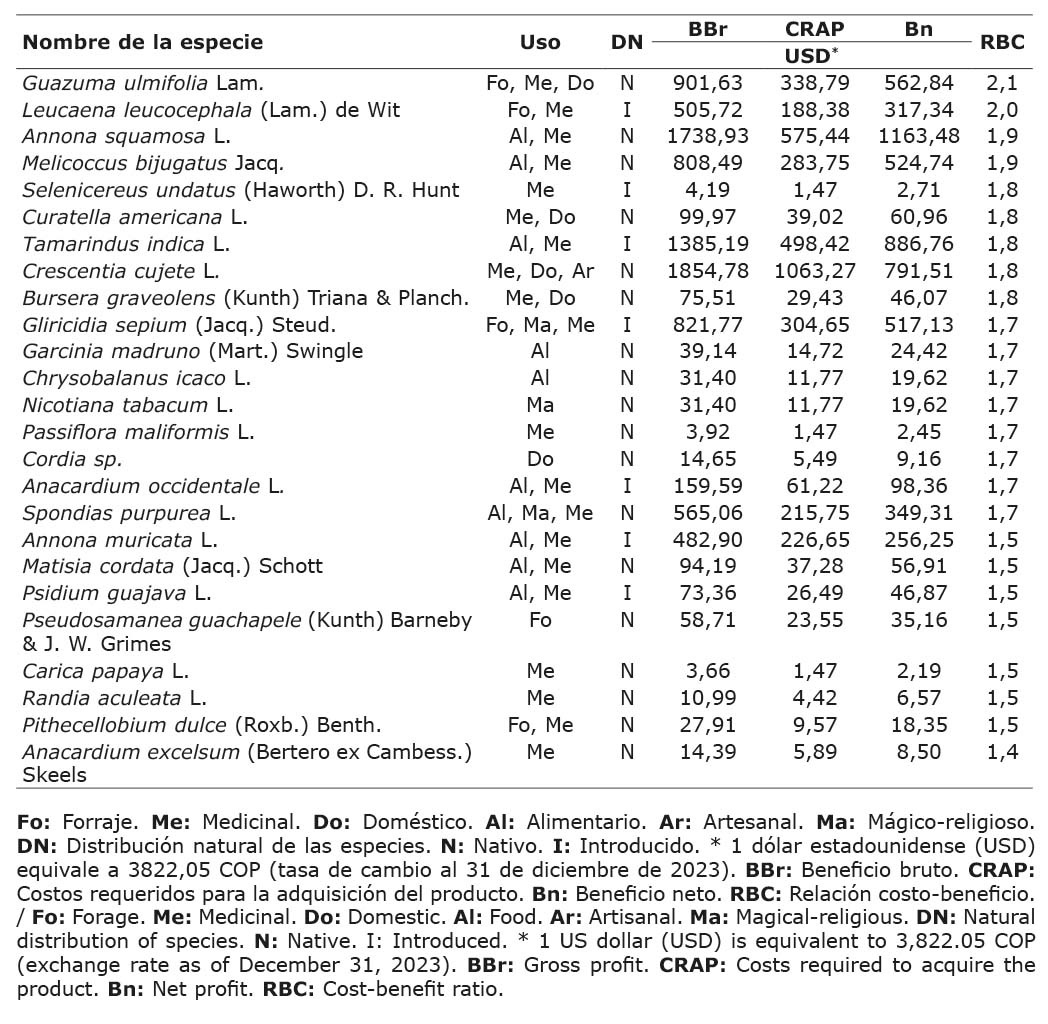

En el análisis del aporte económico total/especie (Cuadro 4), se encontraron valores promedios del ingreso bruto, costos y beneficio neto de 227,3, 97,1 y 130,2 USD/año/especie, respectivamente. Las especies más relevantes en términos de contribución económica fueron la Annona squamosa L., Guazuma ulmifolia Lam., Tamarindus indica L., Crescentia cujete L., Gliricidia sepium (Jacq.) Steud., Spondias purpurea L., Annona muricata L. y Anacardium occidentale L. La relación costo-beneficio promedio por especie/año fue de 1,17 con variaciones; el 26 %, 12 % y 62 % de las especies generaron beneficios netos inferiores, iguales y superiores a 1,00 USD/año, respectivamente. Se evidenció que las primeras veinticinco especies con mayor relación costo-beneficio mostraron valores que oscilaron entre 1,4 y 2,1.

Cuadro 4. Características etnobotánicas y contribución económica acumulada de las veinticinco especies generadoras de productos forestales no maderables con mayor relación costo-beneficio en la población indígena del municipio de Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

Table 4. Ethnobotanical characteristics and accumulated economic contribution of the twenty-five species that generate non-timber forest products with the highest cost-benefit ratio in the indigenous population of the municipality of Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

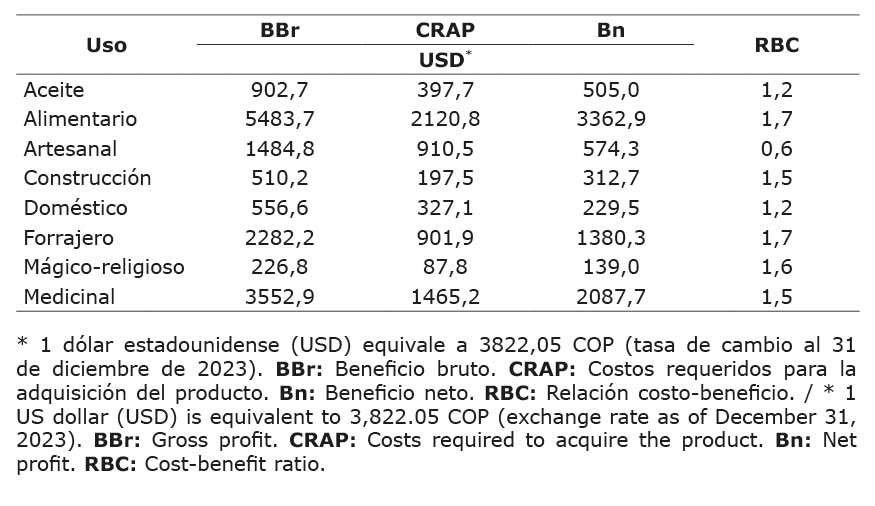

Se diferenciaron los aportes económicos entre las categorías de uso. Los productos forestales no maderables de uso medicinal, alimentario y forrajero brindaron los mayores beneficios económicos a esta población indígena, representando el 75 % (11 318,8 USD/año) y 79,5 % (6830,9 USD/año) de los ingresos brutos y netos totales, respectivamente (Cuadro 5). Además, presentaron los mayores valores de relación costo-beneficio, que oscilaron entre 1,5 y 1,7. En contraste, los productos forestales no maderables de uso para la construcción, aceites, doméstico y mágico-religioso también proporcionaron ingresos económicos importantes en los medios de vida del pueblo Pijao, con un ingreso bruto de 2196,3 USD/año y un ingreso neto de 1186,2 USD/año.

Cuadro 5. Contribución económica acumulada por categorías de uso de productos forestales no maderables en comunidades indígenas del municipio de Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

Table 5. Accumulated economic contribution by categories of use of non-timber forest products in indigenous communities of the municipality of Natagaima, Tolima, Colombia. 2023.

Los productos forestales no maderables de uso artesanal se concentraron principalmente en llaveros y bisutería elaborados a partir del fruto del árbol Crescentia cujete L., los cuales representaron el 10 % del valor bruto total. No obstante, el beneficio neto correspondió al 63 % de los costos de inversión. Por cada 1 USD/año invertido, se obtuvo un beneficio neto de 0,6 USD/año, valor inferior en comparación con el resto de los productos (Cuadro 5).

Discusión

La valoración económica de los productos forestales no maderables, mediante la consideración de los precios de mercado, indirectos y contingentes utilizados en este trabajo, permitió determinar el valor monetario de los recursos vegetales empleados por las personas, incluso más allá de los comercializables (Minambiente, 2018; Norden et al., 2021). El 61 % de los productos identificados en este estudio no presentaban valores de mercado. Esto indica que muchos productos se utilizan para suplir las necesidades de los hogares sin generar un valor económico directo.

Se encontró una respuesta favorable sobre la disposición a pagar por la conservación de las especies utilizadas. Solo el 1 % de las personas manifestaron no estar dispuestas a pagar, condición asociada a la desconfianza en las instituciones. La disposición a pagar expresó valores muy variados, coincidiendo con resultados de otros estudios. Pardo Rozo et al. (2022) encontraron valores promedio de 0,29 USD, en la Amazonia de Colombia, mientras que en condiciones del Caribe se registraron valores de 24,2 USD/año (Pérez-Sánchez et al., 2021). Esta variabilidad se explica al considerar que la valoración contingente se fundamenta en las preferencias de las personas por bienes y servicios, las cuales cambian según su contexto socioeconómico (Lecca, 2015).

La mayor disposición a pagar por la conservación de especies con fines mágico-religiosos y medicinales sugiere una relación estrecha entre el valor cultural y ecológico de estas especies para la comunidad. Por ejemplo, la especie Nicotiana tabacum L. es una planta sagrada para los indígenas, que limpia, protege, armoniza energías y fortalece el espíritu. . Además, ayuda a enfrentar peligros, alivia enfermedades y conecta la mente con el entorno (Sánchez-Jiménez et al., 2020). En este sentido, la disposición a pagar podría estar motivada por la percepción de estas especies como parte fundamental de su identidad cultural y bienestar (Kassahun & Taw, 2022; Soman et al., 2025). Se debe reconocer y resaltar la interacción entre la cosmovisión y el entorno natural.

El bosque seco tropical, a través de los productos forestales no maderables identificados, generó un beneficio neto promedio de 90,4 USD/año/persona, lo que representaría ingresos por 614 900,8 USD/año para la región. Estos productos proporcionan recursos monetarios de subsistencia y podrían considerarse una alternativa para disminuir las condiciones de pobreza (Wahlén, 2017). El aprovechamiento sostenible de los bosques puede contribuir a reducir la desigualdad monetaria regional hasta en un 10 % (Kamanga et al., 2009). Dichos resultados reflejan la necesidad de aumentar el acceso a los productos forestales no maderables, acompañado de estudios, desarrollos tecnológicos y regulaciones que garanticen su aprovechamiento sostenible (Luswaga & Nuppenau, 2022; Musa et al., 2023).

La población indígena dedicada a la ganadería y la agricultura experimentó beneficios económicos relevantes a traves de la recolección de productos forestales no maderables. Este hallazgo sugiere que la integración de estas actividades está diversificando las fuentes de ingresos y fortaleciendo la resiliencia socioecologica y económica de estas comunidades rurales. El aprovechamiento controlado de estos productos reduce paralalemente la presión antropogenica sobre el bosque y aumenta los ingresos de quienes los cosechan (Samdin et al., 2023). La integralidad del uso de estos productos y las actividades agropecuarias genera sinergias que merecen ser reconocidas y promovidas. Esto contribuiría a reducir el impacto negativo del sector agropecuario sobre los bosques nativos (Delgado et al., 2023).

Se observó un reducido aprovechamiento de las especies nativas que mostraron bajos aportes económicos y una relación costo-beneficio sobresaliente (Cuadro 4). La relación inversión-beneficio refleja un potencial económico relevante para fortalecer las condiciones socioecológicas y económicas de quienes las usan. Esta información permite sugerir la priorización de estas especies en programas participativos de restauración y conservación del bosque seco tropical, con el fin de preservar la diversidad ecológica y socioeconómica (Robinson et al., 2021). De esta forma, se reconoce el valor económico perceptible de estas especies, lo cual puede constituir un incentivo importante para aumentar los esfuerzos de las personas y las instituciones en la restauración y conservación del bosque (Fremout et al., 2021; Tarbox et al., 2020).

Las categorías de uso alimentario, medicinal y forrajero contribuyen con el 80 % (6830,94 USD/año) del beneficio neto total en la población estudiada. Estos aportes son relevantes en una región donde el porcentaje de inseguridad alimentaria es del 57,8 % y existe un 23,1 % de necesidades básicas insatisfechas por persona (vivienda, servicios públicos, educación y dependencia económica) (Acevedo-Osorio & Martínez-Collazos, 2016; Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2019). Los productos forestales no maderables constituyen una fuente de sustento más significativa para los hogares pobres que para los moderados y ricos (Le & Nguyen, 2020). Por lo tanto, es probable que su uso responda a la necesidad de satisfacer los requerimientos sanitarios y alimenticios de personas y animales en un contexto de bajos recursos monetarios.

Annona squamosa L. y Melicoccus bijugatus Jacq. son árboles nativos que ofrecieron ingresos sustanciales, principalmente por la comercialización de frutos frescos para la alimentación. Sin embargo, estas especies pueden aprovecharse mejor, considerando su potencial para generar valor agregado. Por ejemplo, es posible fabricar productos lucrativos como conservas y vinos a base del fruto de Melicoccus bijugatus Jacq (Wilson et al., 2019). Además, la pulpa de la fruta de Annona squamosa, especie reconocida por su potencial para generar valor agregado debido a su capacidad como saborizante, se utiliza en la elaboración de helados, yogures, batidos y postres (Moussa et al., 2024). Estos resultados demuestran la diversidad de productos que pueden obtenerse de estas dos especies, con potencial para ser comercializados.

La Guazuma ulmifolia Lam es de relevancia económica en esta investigación, aun sin valor comercial. Es una especie dominante en el BST y ha sido ampliamente estudiada por sus aportes en los hogares (Quiroga-C et al., 2019; Morais et al., 2017). Su uso en la medicina tradicional incluye propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiprotozoarias, antidiarreicas y cardioprotectoras (Araujo Pereira, Peixoto Araujo, et al., 2019). La calidad nutricional de sus hojas y frutos le da utilidad en la alimentación animal (Partida Hernández et al., 2019). Además, el fruto se ha utilizado en la preparación de vino, té, aceite cosmético, harina y pan integral, helados y paletas (Araujo Pereira, Silva et al., 2019; Assis et al., 2019). Cabe resaltar la multifuncionalidad de esta especie y su potencial económico para suplir necesidades de los hogares indígenas.

En la categoría de uso artesanal, la relación costo-beneficio fue inferior a la de los demás productos, situación que se atribuye principalmente al costo de oportunidad del tiempo invertido en la obtención y elaboración del producto terminado. Este panorama coincide con lo expresado por Riascos et al. (2020), quienes indican que el 82 % de los artesanos del país perciben ingresos inferiores a un salario mínimo y el 67 % viven en la pobreza y enfrentan dificultades para adquirir bienes de la canasta familiar. Sin embargo, este sector de la economía aporta ventas por más de 444 787,4 USD en eventos como Expoartesano (DANE, 2022). Por ello, se recomienda revisar y optimizar los costos operacionales para mejorar la rentabilidad del negocio (Soledispa Rodríguez et al., 2021).

Este estudio permitió visibilizar el potencial y los beneficios económicos directos e indirectos que ofrecen los productos forestales no maderables en los medios de vida del pueblo nativo. Se reconocieron las especies de importancia económica y su potencial para un mejor aprovechamiento. Esta información facilita el análisis detallado de la viabilidad de los programas de restauración, mejora la gestión de los recursos y evidencia el beneficio socioeconómico y ambiental de estos proyectos (Aronson et al., 2020; Wahlén, 2017). Integrar el conocimiento ecológico local representa una alternativa valiosa para vincular las propiedades colectivas de las comunidades indígenas y fomentar la diversificación productiva, lo que potencializa la economía de los sistemas productivos actuales (Robinson et al., 2021; Turner et al., 2022).

Conclusiones

Los resultados evidenciaron la riqueza del bosque seco tropical, representada por 66 especies que generan 122 productos forestales no maderables en ocho categorías de uso. Estas especies aportan un beneficio neto de 8591 USD/año, con una destacada participación de las categorías medicinal, alimenticia y forrajera, que concentran el 79,5 % de los ingresos. Se identificaron quince especies nativas prioritarias por su alto valor económico y su relevancia para la conservación comunitaria. Estos productos contribuyen directamente a los medios de vida de las familias indígenas, resaltando su importancia económica y cultural. Los hallazgos son clave para la toma de decisiones en programas de restauración y conservación que promuevan el uso sostenible y la gestión integral de los recursos forestales.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Referencias

Acevedo-Osorio, Á., & Martínez-Collazos, J. (2016). La agricultura familiar en Colombia. Estudios de caso desde la multifuncionalidad y su aporte a la paz. Universidad Cooperativa de Colombia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, & Agrosolidaria. https://ediciones.ucc.edu.co/index.php/ucc/catalog/view/33/35/164

Alcaldía de Natagaima. (2003). Esquema de ordenamiento territorial. Repositorio CDIM. https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/10469

Araujo Pereira, G., Peixoto Araujo, N. M., Arruda, H. S., De Paulo Farias, D., Molina, G., & Pastore, G. M. (2019). Phytochemicals and biological activities of mutamba (Guazuma ulmifolia Lam.): a review. Food Research International, 126, Article 108713. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.108713

Araujo Pereira, G., Silva, E. K., Peixoto Araujo, N. M., Arruda, H. S., Meireles, M. A. A., & Pastore, G. M. (2019). Obtaining a novel mucilage from mutamba seeds exploring different high-intensity ultrasound process conditions. Ultrasonics Sonochemistry, 55, 332–340. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.01.010

Aronson, J., Goodwin, N., Orlando, L., Eisenberg, C., & Cross, A. T. (2020). A world of possibilities: six restoration strategies to support the United Nation’s Decade on Ecosystem Restoration. Restoration Ecology, 28(4), 730–736. https://doi.org/10.1111/rec.13170

Assis, R. Q., Andrade, K. L., Gomes Batista, L. E., De Oliveira Rios, A., Ribeiro Dias, D., Ndiaye, E. A., & De Souza, É. C. (2019). Characterization of mutamba (Guazuma ulmifolia LAM.) fruit flour and development of bread. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 19, Article 101120. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101120

Calleros Rodríguez, H. (2022). Investigación cualitativa, pueblos indígenas y procesos políticos. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 67(245), 371–394. https://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/75283

Castrillón, F., & García, R. A. (Coord.). (2014). Investigación popular y transformación socioambiental en la región sur y centro del Tolima. Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame. https://semillas.org.co/apc-aa-files/5d99b14191c59782eab3da99d8f95126/cartilla-sur-del-tolima-escuela.pdf

Cortes Burgos, M., Méndez Puentes, C. A., Pantevis Suarez, M., & Perez Trujillo, D. F. (2023). Usos de plantas en una comunidad indígena Pijao de Natagaima, Tolima, Colombia. Revista Electrónica EDUCyT, 14, 157–164. https://die.udistrital.edu.co/revistas/index.php/educyt/article/view/285

Cuéllar-Cardozo, J. A., Nossa-Silva, D., & Vallejo, M. I. (2022). Diversidad y estructura florística en zonas riparias de un remanente de bosque seco tropical. Colombia Forestal, 25(2), 70–84. https://doi.org/10.14483/2256201X.19029

Delgado, T. S., McCall, M. K., & López-Binnqüist, C. (2023). Non-timber forest products: small matters, big significance, and the complexity of reaching a workable definition for sustainability. Small-Scale Forestry, 22, 37–68. https://doi.org/10.1007/s11842-022-09517-9

Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. (2022). Información estadística sobre economía cultural y creativa. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/sateli_cultura/economia-naranja/8vo-reporte-economia-cultural-creativa.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. (2018). Censo nacional de población y vivienda 2018. https://sitios.dane.gov.co/cnpv/app/views/informacion/fichas/73483.pdf

Dwivedi, S., Sharma, S., Sharma, P. K., Gupta, S. K., & Bhat, M. (2020). Non-timber Forest Products (NTFPs): contribution towards farmers’ economy in North-Western Himalayas. Economic Affairs, 65(4), 675–680. https://ndpublisher.in/admin/issues/EAv65n4z.pdf

Figueroa, J. R. (2005). Valoración de los productos forestales no maderables (PFNM) en la Reserva Forestal Imataca bajo un enfoque de la economía ecológica: caso de estudio Cuenca Alta del río Botanamo, Estado Bolívar, Venezuela [Tesis doctoral, Universidad de la Laguna]. Repositorio Institucional Universidad de la Laguna. https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/9850

Flórez Zapata, N. M. V., Murcia López, M. A., Arce Castellanos, L. P., Montoya Castrillón, M., Cordero Ariza, J. J., Santamaría Bueno, A. R., Amaya Guzmán, B., Cortés Gutiérrez, C. A., Rojas Rueda, M. T., Acuña Posada, R. J., Valle Parra, J. S., & Heredia Martín, J. P. (2022). El guáimaro: una oportunidad bioeconómica y regenerativa para el bosque seco tropical y sus comunidades. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35976

Fremout, T., Gutiérrez-Miranda, C. E., Briers, S., Marcelo-Peña, J. L., Cueva-Ortiz, E., Linares-Palomino, R., Torre-Cuadros, M. A., Chang-Ruíz, J. C., Villegas-Gómez, T. L., Acosta-Flota, A. H., Plouvier, D., Atkinson, R., Charcape-Ravelo, M., Aguirre-Mendoza, Z., Muys, B., & Thomas, E. (2021). The value of local ecological knowledge to guide tree species selection in tropical dry forest restoration. Restoration Ecology, 29(4), Article e13347. https://doi.org/10.1111/rec.13347

Geilfus, F. (2002). 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Heubach, K., Wittig, R., Nuppenau, E.-A., & Hahn, K. (2013). Local values, social differentiation and conservation efforts: the impact of ethnic affiliation on the valuation of NTFP-species in Northern Benin, West Africa. Human Ecology, 41, 513–533. https://doi.org/10.1007/s10745-013-9592-x

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2024). Catálogo Nacional de estaciones. https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Catalogo-Estaciones-IDEAM/n6vw-vkfe

Kamanga, P., Vedeld, P., & Sjaastad, E. (2009). Forest incomes and rural livelihoods in Chiradzulu District, Malawi. Ecological Economics, 68(3), 613–624. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.08.018

Kassahun, E., & Taw, T. B. (2022). Willingness to pay for conservation of African Baobab tree in Ethiopia (A case study of Abergele Woreda): Contingent valuation approach. Journal of Sustainable Forestry, 41(2), 212–222. https://doi.org/10.1080/10549811.2021.1903931

Le, H. D., & Nguyen, T. T. K. (2020). The contribution of non-timber forest products to the livelihoods of forest-dependent people: a case study in Hoa Binh province, Vietnam. Forests, Trees and Livelihoods, 29(3), 143–157. https://doi.org/10.1080/14728028.2020.1770131

Lecca, E. R. (2015). Valoración económica ambiental: el problema del costo social. Industrial Data, 18(1), 108-118.

López Camacho, R., & Murcia Orjuela, G. O. (2020). Productos forestales no maderables (PFNM) en Colombia. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/Productos-Forestales-No-Maderables-PFNM-en-Colombia_v.pdf

Luswaga, H., & Nuppenau, E.-A. (2022). Non-timber forest products income and inequality status for communities around West Usambara Mountain Forests in Tanzania. Environment, Development and Sustainability, 24(10), 11651–11675. https://doi.org/10.1007/s10668-021-01914-y

Magry, M. A., Cahill, D., Rookes, J., & Narula, S. A. (2022). An integrated value chain analysis of non-timber forest products: a case of jharkhand state of India. Small-Scale Forestry, 21, 621–645. https://doi.org/10.1007/s11842-022-09520-0

Mendoza Hernandez, A. H., Niño Hernández, M. Á., Chaloupková, P., & Fernández-Cusimamani, E. (2021). Ethnobotanical study of the use of medicinal plants in the indigenous Pijao community in Natagaima, Colombia. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, 20(5), 482–495. https://doi.org/10.37360/blacpma.21.20.5.35

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. (2018). Guía de aplicación de la valoración económica ambiental. https://archivo.minambiente.gov.co/index.php/valoracion-economica-ambiental

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. (2021). Programa Nacional para la Conservación y Restauración del Bosque Seco Tropical en Colombia: Plan de acción 2020-2030. https://archivo.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Zonas-secas/programa_bosque_seco_tropical_en_colombia.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (2019). Informe final de la implementación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2012-2019. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SSNAB/informe-final-implementacion-plan-nacional-seguridad-alimentaria-2012-2019.pdf

Morais, S. M., Calixto-Júnior, J. T., Ribeiro, L. M., Sousa, A. A. S., Silva, A. A. S., Figueiredo, F. G., Matias, E. F. F., Boligon, A. A., Athayde, L. M., Morais-Braga, M. F. B., & Countinho, H. D. M. (2017). Phenolic composition and antioxidant, anticholinesterase and antibiotic-modulating antifungal activities of Guazuma ulmifolia Lam. (Malvaceae) ethanol extract. South African Journal of Botany, 110, 251–257. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2016.08.003

Moussa, A. Y., Siddiqui, S. A., Elhawary, E. A., Guo, K., Anwar, S., & Xu, B. (2024). Phytochemical constituents, bioactivities, and applications of custard apple (Annona squamosa L.): a narrative review. Food Chemistry, 459, Article 140363. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.140363

Musa, F. I., Sahoo, U. K., Eltahir, M. E. S., Abdel Magid, T. D., Adlan, O. E., Abdelrhman, H. A., & Abdelkarim, A. A. (2023). Contribution of non-wood forest products for household income in rural area of Sudan – A review. Journal of Agriculture and Food Research, 14, Article 100801. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2023.100801

Norden, N., González-M., R., Avella-M., A., Salgado-Negret, B., Alcázar, C., Rodríguez-Buriticá, S., Aguilar-Cano, J., Castellanos-Castro, C., Calderón, J. J., Caycedo-Rosales, P., Cuadros, H., Díaz-Pulido, A., Fajardo, Z., Franke-Ante, R., García, D. H., González, M. A., Hernández-Jaramillo, A., Idárraga-Piedrahita, Á., López-Camacho, R., … García, H. (2021). Building a socio-ecological monitoring platform for the comprehensive management of tropical dry forests. Plants, People, Planet, 3(3), 238–248. https://doi.org/10.1002/ppp3.10113

Ortiz Gordillo, A. F., Villalba Yate, D. I., Guzmán, J. J., Guzmán Yate, A. M., Villalba Yate, I., Villalba Yate, I. Y., Patiño Flores, P., Cespedes, N., & Torres, J. E. (2023). “Ahí está la diferencia, en el joke…”: el joke Pijao como actante en el proceso de recuperación de Ima. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, 18(2), Artículo e20220062. https://doi.org/10.1590/2178-2547-BGOELDI-2022-0062

Palacios Zapata, C. M., Charcape Ravelo, J. M., & Mostacero León, J. (2017). Valoración económica ambiental de las plantas medicinales de la zona de influencia de tres lagunas en Huancabamba – Piura. INDES Revista de Investigación Para El Desarrollo Sustentable, 3(2), Artículo 16. https://doi.org/10.25127/indes.201502.002

Pardo Rozo, Y. Y., Muñoz Ramos, J., & Velásquez Restrepo, J. E. (2022). Valoración económica de servicios ecosistémicos en bosques de sistemas agropecuarios del piedemonte amazónico colombiano. Desarrollo y Sociedad, 1(91), 143–169. https://doi.org/10.13043/DYS.91.4

Partida Hernández, M., Loya-Olguin, J. L., Gómez Gurrola, A., Ramírez Ramírez, J. C., Hernández Ballesteros, J. A., Amezcua-Jaeger, T., Escalera Valente, F., & Sanginés García, L. (2019). Reemplazo de grano de sorgo con fruto de Guazuma ulmifolia en dietas de corderos con diferente forraje. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 6(17), 253–262. https://doi.org/10.19136/era.a6n17.1613

Peralta-Kulik, N., Amarilla Rodríguez, S. M., Pérez de Molas, L., & González Villalba, J. (2023). Approaches to the economic valuation of non-timber products from the Alto Paraná Atlantic forests, Paraguay. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 29(3), 61–76. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2022.12.085

Pérez-Sánchez, D., Montes, M., Cardona-Almeida, C., Vargas-Marín, L. A., Enríquez-Acevedo, T., & Suarez, A. (2021). Keeping people in the loop: Socioeconomic valuation of dry forest ecosystem services in the Colombian Caribbean region. Journal of Arid Environments, 188, Article 104446. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2021.104446

Quiroga-C, J. A., Roa-R, H. Y., Melo, O., & Fernandez-M, F. (2019). Estructura de fragmentos de bosque seco tropical en el sur del departamento del Tolima, Colombia. Boletín Científico Centro de Museos Museo de Historia Natural, 23(1), 31–51. https://doi.org/10.17151/bccm.2019.23.1.2

Riascos, J. C., Acosta, L. F, & Ortiz, M. I. (2020). Economía naranja y la actividad artesanal en Colombia y Nariño: una breve revisión analítica. Tendencias, 21(2), 218–241. https://doi.org/10.22267/rtend.202102.148

Ripka de Almeida, A., Da Silva, C. L., & Hernández Santoyo, A. (2018). Métodos de valoración económica ambiental: instrumentos para el desarrollo de políticas ambientales. Revista Universidad y Sociedad, 10(4), 246–255.

Robinson, J. M., Gellie, N., MacCarthy, D., Mills, J. G., O’Donnell, K., & Redvers, N. (2021). Traditional ecological knowledge in restoration ecology: a call to listen deeply, to engage with, and respect Indigenous voices. Restoration Ecology, 29(4), Article e13381. https://doi.org/10.1111/rec.13381

Rodríguez Rodríguez, L. J. (2023). Etnoecología de la flora de uso tradicional en el municipio de Coyaima, Tolima [Tesis de maestría, Universidad del Tolima]. Repositorio Institucional de la Universidad del Tolima. https://repository.ut.edu.co/entities/publication/7417da17-885c-42c8-80df-9a70a26f0082

Rout, B. (2023). Relationship between the value of forest products and economic condition: a case study of Gandhamardan hill Odisha, India. SN Business & Economics, 3, Article 182. https://doi.org/10.1007/s43546-023-00560-y

Samdin, Z., Kamaruddin, N., & Razali, S. M. (2023). Tropical forest ecosystem services in improving livelihoods for local communities. In Z. Samdin, N. Kamaruddin, & S. M. Razali (Eds.), Tropical forest ecosystem services in improving livelihoods for local communities (pp. 29–44). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3342-4_3

Sánchez-Jiménez, W., Panesso-Jiménez, F., Nieto-Gómez, L. E., Cabrera-Otálora, M. I., & Giraldo-Díaz, R. (2020). Significaciones mágicas e ilusiógenas del tabaco en los pueblos milenarios de América. Libre Empresa, 17(1), 116–127. https://doi.org/10.18041/1657-2815/libreempresa.2020v17n1.7306

Singh, S. (2003). Advanced sampling theory with applications. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0789-4

Soledispa Rodríguez, X. E., Vásquez Chancay, C. E., & Chilán Regalado, M. L. (2021). La comercialización de artesanías como un medio de generación de ingresos: caso comerciantes de la parroquia la Pila del cantón Montecristi. Revista Publicando, 8(31), 338–350. https://doi.org/10.51528/rp.vol8.id2254

Soman, D., Anitha, V., Viswanath, S., & Sreeraj, M. (2025). From cognition to economic valuation of cultural ecosystem services – An evidence from Parambikulam tiger reserve, Kerala. Journal for Nature Conservation, 84, Article 126828. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2025.126828

Suleiman, M. S., Wasonga, V. O., Mbau, J. S., Suleiman, A., & Elhadi, Y. A. (2017). Non-timber forest products and their contribution to households income around Falgore Game Reserve in Kano, Nigeria. Ecological Processes, 6(1), Article 23. https://doi.org/10.1186/s13717-017-0090-8

Tarbox, B. C., Swisher, M., Calle, Z., Wilson, C. H., & Flory, S. L. (2020). Decline in local ecological knowledge in the Colombian Andes may constrain silvopastoral tree diversity. Restoration Ecology, 28(4), 892–901. https://doi.org/10.1111/rec.13153

Turner, N. J., Cuerrier, A., & Joseph, L. (2022). Well grounded: indigenous peoples’ knowledge, ethnobiology and sustainability. People and Nature, 4(3), 627–651. https://doi.org/10.1002/pan3.10321

Vang Rasmussen, L., Watkins, C., & Agrawal, A. (2017). Forest contributions to livelihoods in changing agriculture-forest landscapes. Forest Policy and Economics, 84, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.04.010

Velásquez Arango, J. J. (2021). Nuevas perspectivas para la historia del pueblo pijao, siglos XVI y XVII. Fronteras de la Historia, 26(1), 256–279. https://doi.org/10.22380/20274688.1125

Wahlén, C. B. (2017). Opportunities for making the invisible visible: Towards an improved understanding of the economic contributions of NTFPs. Forest Policy and Economics, 84, 11–19. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.04.006

Wilson, J., Goldson-Barnaby, A., & Bailey, D. (2019). Melicoccus Bijugatus (guinep): phytochemical properties, associated health benefits and commercial applications. International Journal of Fruit Science, 20(4), 659–666. https://doi.org/10.1080/15538362.2019.1669517

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

Puede hallar permisos más allá de los concedidos con esta licencia en pccmca@gmail.com